除此以外,上海金融企业符合上市条件的并不多。 “上海银行的股东总数在4万户左右,而根据相关规定,上市公司发起人不能超过200户,小股东又不愿意错过上市,很难被收购,从而成为上市死结。”接近上海银行的一位人士感叹。 不过,即便上海银行解决股东户数障碍,其未必就能很快如愿上市。 “监管层对于各地城市商业银行上市会考虑名额的平衡,而且这种平衡很严格。上海在这方面的政策资源很少。”潘正彦表示。 其他如上海证券总量较小,上海农村商业银行仍在积极改善资产质量,爱建系因资金黑洞更无可能上市。

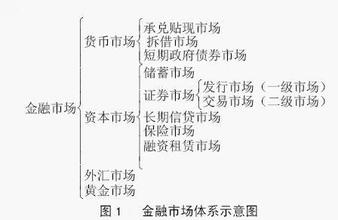

显然,留给上海金融企业上市的空间非常狭小。 重组选择 与上市受制于人相比,重组路径似乎更为主动,亦更为现实。 其实不然。 把金融企业捆绑起来让其体量增大,确实是最为简单最为直接的办法。 但问题是,怎样决策?谁来操盘?谁来评价? 2009年,上海曾传出,计划分3步进行金融国资改革,首先一步便是培育战略控制型的金融投资集团。 当时市场普遍认定,上海国际将担当这一重任。但据《上海国资》了解,这一步伐已明显放慢。 “这有很多困难,首要的是在目前金融业分业经营的大环境之下,金融控股集团无法拿到牌照,成立金融控股集团并无实际意义。”一位接近上海金融国资运作决策层的人士表示。 此外,上海国际如果要成为金控集团,那么行政化划拨重组在所难免,这在实行中遇到很大障碍。 “有的企业已经上市,行政划拨资产定价怎么定?过高成本难以控制,过低怎么对公众解释。”上述人士表示。 还有其他技术上面的复杂性。 “证券公司基本上是同质化经营,且实力相当,控股这么多券商,采取什么样的方式整合?论资排辈吗?”李迅雷反问。 此前,市场传闻,上海有意将上海银行、浦发银行和上海农商行进行重组。这在业界看来,几乎成为笑谈。 “上海银行虽然小,但效益很好,这么多年不是靠行政的力量做起来的,靠自己在市场上摸爬滚打,困难的时候也没要过政府补贴和投资,成立以来增值那么大,政府说一句话就重组是不可能的。”上海银行界一位人士对《上海国资》表示。 何况还有人员的安置、债权债务处置等细节问题。这些似乎都让人望而生畏。 为避免这种种尴尬,上海可能正要尝试另一种方法。 试图对外出让金融股权再明显不过。“希望借此吸引体量庞大的中央和外地金融企业进来,以带动上海金融业发展”。接近市金融办人士表示。 “这是很有可能的。最起码能带来政策方面的好处,因为从实际情况看,上海地方国资还无法影响相关金融监管机构的决策,央企则更容易把自己的意志灌输给监管机构。”刘真彦表示。 “纵使如此,也不会出售控股权,配置资源和定价权会掌握在自己手中。上海在这方面有会自己的考量。”上海国际金融学院院长陆红军对《上海国资》表示。 他透露,上海市金融办正在研究出台配套政策。“成绩会非常明显。” 重组似乎已成为可见的上海市属金融企业在短时间内做强做大的最佳路径,但人们可能还是会问,快速捆绑是否真正有利于金融企业做大做强,有利于培养本土的金融企业和企业家,有利于实现上海国际金融中心的国家战略? 背水一战 诸多上海金融业界人士认为对金融企业改革不可操之过急。 “强大的金融机构是长期积累的过程,不是三五年能做起来的。”潘正彦表示。 他认为,目前似乎并不是扩张的有利时机。 “要做金融航母,要有完备的规划和时机的选择,首先必须适应市场的大势,其次才是政策引导。”潘认为,“金融危机过后,世界范围内的金融机构业务都在一个收缩的过程,此时打造金融巨头并不是好时机。” 何况,如果组建后不适应市场形势,“再转回去就很难了。” 更多金融从业人士赞成市场自然选择。 “政府不应再做保姆式服务。”陆红军表示。 李迅雷认为,每个金融企业都有自己的董事会和经理层,是否上市、重组,如何重组、上市都应该放给企业股东考虑。“逐步市场化,与国际接轨,或许更容易做强做大。” 不过,留给上海的时间已经不多。 作为上海国际金融中心建设的智囊之一,陆红军对此解释,利用建设国际金融中心机会做强做大上海金融企业是难得的机会,否则将延误良机。“再推迟也无太大意义。” 他表示,上海早在1990年开发浦东时就计划打造国际金融中心,后又获得金融改革创新试点,但随着时间过去,并没有打造出有全国影响力的大型金融旗舰。 而且,上海金融在发展过程中,竟错过了象深圳平安开始时的机会,“先行先试的特殊政策没有利用。现在已经不可再得。”刘春彦表示 目前,江浙一带金融业因民间力量充分参与,经营机制更灵活,渐渐后发赶超。遑论北京和深圳。 “这是最好的也可能是最后的机会,上海决定背水一战。” 一位接近市金融办人士表示。 前不久,浦发银行引入中移动作为战略投资者或可看作上海金融国资改革已然起航。 上海金融国资改革短板 刘春彦、贺锡霞/文 2009年8月上海市发布《关于进一步推进上海金融国资和市属金融企业改革发展的若干意见》似乎是改革总纲。2010年3月,上海市有关领导再次细化政策,提出以提升市属金融企业的核心竞争力为目的,以市场化改革、开放性重组为手段,以体制机制建设为保障,以改革创新为动力,不断提升企业的市场竞争力和行业影响力;要妥善处理好加强国资监管与促进市属金融企业发展的关系,加大改革创新力度,促进金融国资布局不断优化,实现金融企业做优做强。 市场认为,《意见》中所存问题颇多。 如果把上海国际集团定位为上海金融国资市场化运作的投融资平台,一方面可能会积累系统性金融风险,另一方面弱化了企业市场竞争的活力,导致同质化。如果将相同的业态(如证券)归属于同一股东控制,还可能影响其上市融资。 按照这样的逻辑,上海金融国资形成了这样的经营组织框架:市金融国资国企改革发展领导小组→上海市国资委→上海市金融办→上海国际集团→金融国资企业。这种框架管理层级比较多,法人治理结构混乱,信息传递失真可能性大,市场反应比较慢,决策反馈比较滞后,危害业务创新能力。招商银行、平安集团等在全国有影响力的企业地方性金融机构,并不是建立在政府推动的投融资平台基础上发展起来的,完全是靠市场竞争发展起来的。 当然,市场注意到,《意见》提倡开放式重组,但是开放式重组的度有多大、范围有多广不得而知。上海市是否有足够的勇气和魄力放弃上海金融国资在某一企业、某一行业的控股地位?甚至对上海国际集团进行股份制改造,吸引境内的国有资本、民营资本、外资取得控股地位。如果能够做到这一点,可以打破上海金融国资自家人改革的封闭困境,打破原有管理的“惯性”。

爱华网

爱华网