文 王强

通过网络,很多人都知道了3月27日发生的事情,68岁的江苏省连云港市东海县黄川镇村民陶惠西和他92岁的父亲陶兴瑶为对抗镇政府强拆自己的房屋而自焚,结果儿子死亡,父亲重伤。围绕拆迁,为何这样悲惨的画面总不断上演?不论是此前的唐福珍,还是这次的陶惠西,结果总让人悲痛,也令人惊讶于他们的自残勇气。 一个正常的社会,公共事务决策总遵循一定的规则,但目前中国为何在公共事务矛盾的解决过程中时有以暴力形式展开并以死亡结尾的悲剧?在我看来,此类悲剧的惊心动魄之处当然不仅仅是一个个生命随着火焰灰飞烟灭,而是对于公众内心的巨大震荡,以及随之而来对政府越来越强烈的疏离感。自焚的不仅是公民的身体,还有地方政府的公信力,一次次的震荡只能加重公众对于自身处境的无奈,以及对于权力者的愤懑。 这样的悲剧不该发生,即使陶惠西和他的父亲对拆迁款确有不合理的要求。事后,当地政府力图向公众证明父子二人向政府提出了过于高昂的拆迁款,镇政府也多次上门做工作,劝他们配合国道施工拆迁,但始终未果,造成了该镇国道施工标段停工近3个月。我想,在镇政府眼中,此父子绝对属于“刁民”之列。 但根据当地政府公布的数据,他们对陶惠西房屋的评估金额仅为7万多元。根据目前的物价水平,即使在农村,也不够盖房子的成本。我相信在拆迁过程中有想借机发财的“钉子户”,但我不相信真正的“刁民”会这么轻易放弃生命。后来的报道也显示,陶惠西曾经通过上访等理性途径维权,但似乎没有人理会他们的正当诉求。于是,弱势无助的村民只能通过这种最惨烈的维权形式表达自己内心无助的愤怒。 我们可以批评自焚者对于自己生命的忽视,但问题的根本在于,在处理类似官民矛盾时,地方政府仍然不习惯通过公开、公正、公平的程序解决矛盾。显然,在今天,中国的很多地方行政部门并不愿意把治下的百姓们作为市场主体中的一方平等看待,坐下来谈判,寻求共识。他们已经习惯了替黔首安排命运和福祉,习惯于动用行政权力解决问题——警察和联防队员,还有推土机和铲车,可以瞬间夺取平民最后的守望。

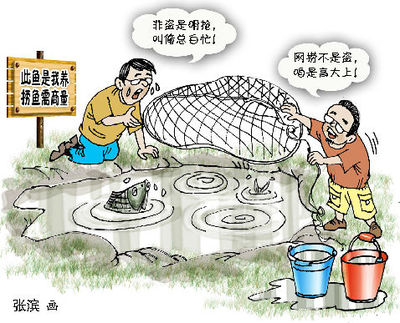

为何经过30多年的市场化改革和法治建设,不少地方政府仍没有改变权力本位的思维方式呢?当然,我们可以谴责某些官员缺乏现代行政素质,也可以归因于权力容易滥用的本质,但这显然不能清晰解释为何在公民们寻求保护自己合法权利时,理性维权的通道经常处于“梗阻”状态,法律总是缺位。 这里面或许还有着一个更深刻的经济学原因。地方政府在解决拆迁难题时之所以采取或默许采取暴力,是因为这种方式不论对于政府来说,还是对于项目投资商来说,都是一种最低成本的方式:不但节省了大量的金钱用于补偿,也节省了大量时间无需与村民在谈判桌前谈判。而无疑,这种虽暴力但最经济的方式保证了利益集团和地方政府的利益最大化。 在现代市场经济体制下,政府不应该成为市场利益的一方,但在中国,这一倾向越来越明显,尤其在房地产项目的拆迁中,官商已经形成了紧密的利益链条,这使得弱势的被拆迁群体利益无人保障。 不论是在西方社会还是在中国社会,合法私权都是被明确保护的,如果为了公众利益,私权必须为公权让位,比如修建一条公路需要占用公民的宅基地,就需要一个公开透明的征收程序,使被征用者获得合理的补偿,以保证私权不被公权肆意侵害。在现代行政理论中,私权因为总处于弱势地位而受到优先保护,而公权由于其背后的强大性总受到法治的约束,因此,构建法治社会的目的不是或不主要是为了对付“刁民”,最重要的还是为了限制权力的泛滥和行政暴力。 在中国,经济学家们完全可以发展出一门暴力拆迁经济学,深刻研究各个相关方行为背后的经济学意义,而政府利益肯定是其中的最重要章节,并且是最终寻找到理想解决途径的关键点。

爱华网

爱华网