全球约有一半人口平时就生活于匮乏中,为何物资和同情不能长期地给予他们呢? 让·皮埃尔·莱曼 瑞士洛桑国际管理发展学院

(IMD)国际政治经济学教授 埃维昂组织创始人 在海地遭遇的这场可怕的人类悲剧面前,全球资源的迅速集结让人印象深刻。这些物资从不同的国家、各种利益相关方那里集结到一起,这其中包括政府、公共团体、商界,也包括普通大众。这一刻,海地的遭遇,让我们所有人感同身受。 这种感情当然是高尚的、振奋人心的。但也有人要问:为什么只有当灾难发生时,救援物资和这种团结的情感才开始集结?海地无疑遭遇了巨大的不幸,但全球50%的人口平常就生活在匮乏之中,为什么这些物资和同情不能长期地给予他们呢? 最近几十年,世界经济的发展取得了可喜的进步,发展中国家许多人的生活水平有了很大的提高。英国的《经济学人》统计,在过去几十年里,全球大约13亿人的生活水平从仅能维持生存上升到中低收入水平。 这是事实。但仍有成千上万的人处于“金字塔的底端”,也是事实,而全球经济危机使情况变得更糟。经济不发达国家的贫穷形势最为严峻。据统计,印度约有40%的人的生活水平处于贫困线以下;在孟加拉国,这一数字高达70%。贫穷现象也扩展到了富裕的工业化国家。日本曾以自己是中产阶级主导的社会而自豪,但今天那里也有18%的人口生活在贫穷当中,许多人无家可归。 贫穷的悲剧不仅在于个体缺乏生活的基础物资,还在于它使个体很难享受到最低程度的人类尊严——太多人由环境所迫而不得不像动物一样生活。 显然,贫穷不是一个容易解决的问题。即便在中国这个在过去三十年间使最多人口脱贫的国家,仍旧有相当多的人生活在贫穷当中。全球不足1%的人掌握着全球50%财富的事实并未改变。这使得全球政治、社会和经济都难以稳定发展。 解决贫穷问题固然很难,但全球社会并未试图解决这一问题的现实,却更令人担忧。尝试解决的努力和承诺很容易就被放弃,“千年发展目标”就是个例子。2000年9月,在联合国峰会上各国制定的这一目标,目的是在2015年使生活在贫穷和饥饿中的人口数目减半以及提供广泛的基础教育等等。最近我在联合国听一位来自欧盟的高级官员承认,国际社会似乎不可能在对抗贫穷上取得有效成果。 在对抗贫穷的过程中,许多文献都表明贸易与脱贫之间存在联系。确实,中国和其它开放的东亚经济体是这一理论的实际例证。因此,中国加入世贸组织的那一年,多哈发展议程也相继启动。一个可以使贫穷和发展中国家参与公平竞争的开放的全球市场经济,似乎昭示着希望。但现在看来,“多哈已死”已是不争的事实。 整体形势虽然存在应对贫穷的倡议和承诺,贫穷的人们还是正被抛弃。除非形势逆转,我们正向着二元经济迅速发展,而在这种经济环境下,“拥有者”和“非拥有者”之间存在着巨大的差距。虽然在真正穷困的国家(他们被称为最不发达国家),贫穷的现象最为严重,但事实上在日本、美国、英国等富裕国家里,贫穷现象也相当普遍,且存在某些极度贫穷的情况。 从海地地震中,我们得到的启示是,如果资源和人类的团结精神可以在全球范围内被集结——正如我们应对海地灾难时所做的那样,世界将迅速变成一个美丽的地方,无论是在道德、政治、社会还是经济层面,都将如此。

爱华网

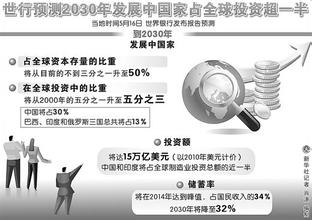

爱华网