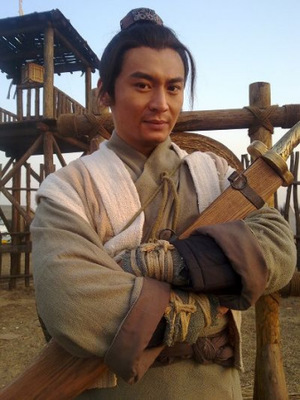

外出打工潮 涂德军 见证人:涂德军,开县义和镇农民,上世纪80年代中期外出打工,开县十大杰出外出创业人员。

第一次 南下打工潮 开 县 本报记者 李成明 张中文 上世纪80年代中期,涂德军怀揣32元车费随开县第一次外出打工潮跻身南国,开始艰苦创业的历程,继而身价上亿。到如今他投资近亿元返乡创业,创办了西南首家覆铜板生产厂,为开县提供了800人的工作岗位。 "然而当时,我们出去都很盲目,漫无目的,但有一样是肯定的,就是要通过自己的双手,改变自己的命运!"重庆德凯覆铜板有限公司、东莞市展业线路板厂董事长涂德军在接受记者采访时回忆,他在上个世纪的80年代中期随着开县第一次打工潮外出打工时,"那时有人就叫我们盲流啊!" 上世纪80年代的中期,初中毕业刚满15岁的开县义和镇的涂德军,带着身上仅有的32元钱走出大山,找到一个南下广东打工的远房亲戚,用手工简单绘制的一张东莞地图,挤上了开县车站。由于当时春节刚过,不大的开县客车站早已人满为患,春节期间几乎天天都是扛着行李的黑压压的人群。极目远望,他看到的是和他差不多大的年轻人。到广东等地的车票一票难求,涂德军只得背着尼龙口袋,钻进了开县到广东的长途客车,颠簸一周后,随着人流去了广东东莞市的虎门镇。到了那里,他才看到,到处都是外出碰运气的打工仔。 "当年我当过工人、驾驶员、业务员,在冲床、铣床边下了8年苦力。"涂德军回忆说,那个8年是他卧薪尝胆的8年,他每天最怕的是查暂住证。"当时的打工仔在一般人的心目中就是下苦力的。"到1996年,涂德军用自己的心血和汗水为自己的积攒了5万多元现金,尔后又东挪西借30万元,开始了自己的第一次创业老板梦。 随着网络技术的突飞猛进发展,涂德军后来进军生产电子线路板。一番打拼下来,他的电子元件已成功嵌入了"好记星、诺亚舟、惠普"等诸多电子产品,从此靠智慧走上了他的成功之路。 从“盲流”到创业者 背景新闻: 以1987年3月的"深圳特区首届劳务交流大会"的正式开幕为标志,浩浩荡荡的南下打工潮拉开了序幕。无数内地青年带着创业的梦想和青春的激情,告别家乡的土地,踏上了南下的列车。当时号称"百万川军出川"。从那以后,三峡库区的农民背着行囊走向全国,劳务输出成为农民的重要收入,许多农民从打工到创业,成为百万、千万富翁。2008年,仅开县就实现城乡劳动力转移就业48.5万人,劳务收入突破30亿元;在外创业人员达到4万余人。

爱华网

爱华网