“国师”修炼术

为什么他能引起争夺,原因很简单,他有良好的回报纪录和独特的竞争力

他确实有名,但没有人愿意花钱陪他玩名气。张艺谋的投资价值在于既是艺术上的偏执狂也是生活中的现实主义者。“我没让投资者赔过钱。”他自信地说。

“国师”,奥运之后,数位与他相识的商界人士不约而同如此称呼他,这不仅代表尊重,从大师到国师,也隐喻着与他的合作将蒙上更炫目的色彩。

然而,批判意识与独立精神是艺术家引以自豪的标签,张艺谋又是如何踏上主流化之旅的?

他是个爱较真儿的拧巴人,这股劲,奠定了他的艺术价值。

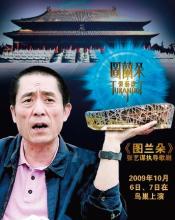

“他能把你逼疯了,已经是很好的创意,第二天一定会推翻重来,不断否定自己。奥运会许多创意,都经过无数次的否定,有些最后没有时间了他才定下来的。”中国东方歌舞团副团长陈维亚对他的较真儿深有感触,陈是《图兰朵》执行导演,也是奥运开幕式副总导演,与张艺谋合作十多年。

一旦进入工作状态,张艺谋就成了“话痨”,自称就算大家都走开,把照片贴在墙上,他对着照片也能说一天一夜。此言不虚,陈维亚见过他从下午两点到晚上两点,不停地说。“他是一边说一边思辨,排除、否定自己的东西。”

张艺谋身边的工作人员透露,从下午到晚上两三点钟的十几个小时中,电影、《印象》、《图兰朵》常常要轮番上阵,张艺谋要不停地切换频道,每个各分配几小时。“谁能把一天十六七个小时都投入到工作中?”这位工作人员颇佩服地说。也有合作者对他较真儿的记忆不是“话痨”,而是沉默。一圈人讨论得热火朝天,他坐在墙角一言不发,但只要是有价值的创意,哪怕只言片语,甚至一个动作,他也立刻揪出来。

这样的人会制造怎样的产品?

“如果张艺谋和李安都去做川菜,李安一定会做成精品川菜,但张艺谋一定会把川菜的味道都给改了。他骨子里就是这样的人——对既定的规矩、秩序有颠覆、挑战的欲望,是个极致型电影作者,会把所要表述的东西都推到极致。奥运例外,毕竟是国家的事,但只要在他自己能够掌控的领域,改动的愿望就非常强烈。”中国艺术研究院文化战略研究所所长贾磊磊评价。

他拍电影,《有话好好说》,从头到尾几乎没有一个固定机位,全部肩扛摄影,塑造了一个摇摇晃晃的城市。《英雄》讲刺客的故事,但刺客最终向被刺杀的对象认同。无论是农村题材、武侠题材、城市题材还是战争题材,他营造的世界都与传统电影不同。

即使在实景演出和歌剧中也是如此,《图兰朵》第一幕中刽子手出场磨刀,他改成在中国十八般兵器谱中选兵器。

“有些路太拥堵了,但张艺谋总是另辟蹊径,就算是投资商业,现在也讲究不要进入红海吗,他就是蓝海。”上文中匿名的商人说。

然而,张艺谋肖像的另一面是务实,妥协,不做荷戟彷徨的孤独战士,不做伤痕累累而又桀骜不驯的文化英雄,总是知道每个阶段主流是什么,又知道如何去迎合主流。

“我是很实际的人,从来没有过建立宏伟蓝图的想法,首先考虑的都是生存。”张艺谋平静地说,“比如从摄影转做导演,是出于年龄考虑,我比搞摄影的同学都大多了,但一看导演系的陈凯歌和田壮壮和自己年龄差不多,就转了。”

37岁,许多男人迎来中年危机的年龄,张艺谋才有机会拍摄自己的第一部电影,对“务实”的理解自然深入骨髓。他以摄影身份参与1980年代最初的电影创作,但《红高粱》一出手就宣告了作为美学先锋运动的第五代电影结束,从此第五代完全汇入到一个主流电影表述体系里。有人评价他当时身在80年代,心通90年代。

进入1990年代,漫长的抑制之后,消费文化不动声色出场,然后以排山倒海的气势迅速占领了文化空间,文化学者孟繁华在《众神狂欢》一书中,曾描述当时的文化现象是“偶像失去了光环,权威失去了威严,在市场经济中解放的‘众神’迎来了狂欢的时代”。对喧嚣市场大潮造就的另一世界,许多知识分子无法适应,感到陌生、惊讶、隔膜,在“主流文化”、“知识分子文化”、“市场文化”的复杂关系中纠缠不休。

“现在说90年代,要加个‘上世纪’,有点像说古代的事。”张伟平回忆在“古代”,看到过电影圈里许多“怪现象”。“比如导演心里不装着观众,导演心里不装着市场,而且导演会理直气壮地说我是搞艺术的,观众看不看得懂不重要。那时候很多导演就这么大言不惭地说。”

张艺谋是最早主动交融了“主流文化”、“知识分子文化”、“市场文化”的艺术家。当田壮壮因“文革”题材而屡屡触礁,陈凯歌自闭于精神母体不可自拔时,他却总能趋时而动。尽管他本人或许对消费文化的前景并不乐观,仍做出了顺应潮流的选择。

“消费文化占主流谁都知道,你不要再曲高和寡了,再弄封建时代的东西也不行,必须结合消费文化的特点,结合观赏性和娱乐性的特点,然后再有的放矢地融入你要表达的思想含义,或者,提高人的情感品位。把这些糅在一起,以其人之道还治其人之身,通过消费文化的渠道和消费方式,来反复给观众提供这样的好影片。”在北京电影学院院长张会军所写的《形式追索与视觉创造》一书中,记录了他与张艺谋2000年的一次谈话,“如果我每年都有这样好的精品,既结合了娱乐性、观赏性与消费文化的共同特点,观众喜闻乐见,又有较高的品位,这多好啊。”

时光呼啸而过,“古代”已恍如隔世,最终改变的不只张艺谋,而是一批文化人。“当年觉得自己太高贵了,不要拿铜臭气来熏我。不能把钱说清楚,拿了劳务费也不看多少,甚至拿到钱也别让我去签字,就是个信封的事。”王潮歌说,“如今品牌、版权、报酬都按公司规范走,不但不觉得丢脸,还觉得是价值的体现。原来是信封,现在是合同。甚至说‘您准备投多少钱?您才投100万,还来找我啊?’”

作为投资者,当然欣然看到这种变化,张伟平略带得意地说:“现在哪个导演还敢说观众不重要,市场不重要?敢这么说,制片人直接让他消失了。”

“我们为什么喜欢与张艺谋合作?当然,他有名气,另外他的作品对商业的理解与把握非常好。另外,你反过来想,投资者不愿意找什么人?”叶迅说,“很拽、很牛、不配合、要价特高、出尔反尔等等,这些毛病张艺谋一点也没有。”

实际上,什么是主流,什么是时代精神,本身也是模糊暧昧的概念,但张艺谋能敏感地找到契合点,1996年后,他的作品有意无意更贴近宏大主题。

“张氏风格”包装之下,《有话好好说》,讲的是“和谐”,《一个也不能少》,讲的是乡村教育,《英雄》讲的是“和平”,歌剧《图兰朵》虽然塑造了一个因仇恨而变得冷酷的公主,结局还是爱战胜了恨。

在《黄金甲》结尾,成千上万的尸体被迅速拉走,清水冲洗掉血迹,地毯重新铺上,皇帝若无其事地归座,盛宴重开。即使展现人性中如此龌龊的一面,他也包裹在这个时代所青睐的恢弘与华丽中,不会如《活着》般灰暗、敏感、绝望(那是他唯一一部至今没有公映的作品,对他来说,任何教训有一次都足够了)。

“国家请什么人导演奥运会开幕式?第一能驾驭大场面,调度过千军万马,再者要主流,找一个愤世嫉俗的,国家能放心吗?”上文中的匿名者说,“张艺谋就是总能准确站到浪尖上的那个人,既不靠前也不靠后。”

行走在平衡木上

尽管能在艺与商之间平滑调整,张艺谋仍谨慎维护他纯粹的艺术家形象。游离于商业之外,他的品牌价值才有持续性。

“有些人的评价我听了就觉得好笑:张艺谋充满铜臭气,《印象》不就是一个旅游演出,挣些银子吗?废话,你说得对,我们是有铜臭气,我们就是为旅游演出去的。要是导演清高得不得了,市场爱咋样咋样,那叫浪费人民的钱财,一个作品,过两天没有人看了,这样的艺术有人要吗?”王潮歌略带激动地说。

张艺谋本人不会把“铜臭气”当作一个不堪反驳的玩笑,他几乎从不走上具体的商业活动前台,而是谨慎选择合作伙伴,由他们来代言。

虽然他是印象公司董事会成员,但从不参与管理,李建光担任印象创意公司董事长,日常事务多由李建光与王潮歌和樊跃对接,李对张艺谋的原则是“尽量不打扰”。“比如说开一个新项目,或者有些非他出面不可的场合,这种情况下我才会找他。”

对投资人来说,把自己也投进去,是种痛苦,不过李没办法,“这个公司过去就没有管理者,实际上,找一个管理他们的人也很难。艺术家与别人合作,不一定有非常清楚的框架,感性的东西比较多,需要大量交流、磨合与理解。”在李的概念中,投资者靠投资增值赚钱,而艺术家多数靠智力和体力赚钱,“有时候他们也会动摇:自己赚钱好好的,干嘛要来掺和做公司?因此沟通要比投别的公司多好几倍。你弄一个生人在这里面管理,艺术家不适应,那个生人也不适应。”

与张艺谋搭档的艺术家,声名与成就往往和他有一段距离,同一项目,在他个人事业中所占的比重与搭档可能完全不同,这也帮助他从容跨界。

“通过《图兰朵》这事就能看出来,他会挑选伙伴,挑你的背景,你的专业,你过往的经历,还有很重要的一点,你对这个项目是不是够上心,够热情。”叶迅说。

他最稳定的搭档是张伟平,“二张”是中国电影界一对独特组合。冯小刚之于华谊兄弟,陈凯歌之于中影集团,虽然也都夹杂了个人情感,但不如张艺谋和制片人之间如此浓厚。两个大男人加起来过100岁了,偶尔还转悠着一起买衣服。电影从融资到发行,张伟平全包了,张艺谋仅需要做形象大使,如果他挨骂,张伟平还是那张还击的嘴。即使如此,张艺谋分得还是很清楚,张伟平没有参与他电影以外的任何项目,《印象》与《图兰朵》也是不同的团队。

陈维亚将张艺谋的状态称为“个体户”,他无组织,尽管名义上档案还在广西电影制片厂,有一个工作室,只有一个秘书。“我才受不了每天和上班一样坐一大堆人开会,弄得真跟企业家似的,那多累。”张艺谋说。

偶尔,他的创作理念也会给投资者出些小小的难题。

“作为投资人要信任导演,你对他不信任,最后我们俩没法合作,但如果只信任不去控制成本,最后项目也得砸,可能做到一半就没钱了。”叶迅说,“艺术家可能希望撒开了欢地做,拍成上下集的《图兰朵》才好,或者把鸟巢用多媒体全布置起来和观众互动,这时候你得告诉他:这创意太好了,没问题,可我就这么多钱,您要是说这么多钱能把这事儿干了,我同意。要是不行,那咱们再想个折中的方案。”

《千里走单骑》是插在三部古装动作大片中的奇怪音符,它就是张艺谋平衡商业与艺术的产物。

为营销这部电影,张伟平自称把“吃奶的劲都使出来了,在丽江整个一个万人空巷的阵势,老高(高仓健)一生拍了220部电影,没见过样的场面,感动得老泪纵横”。但说到回报,就寒酸了。院线拿走60%票房,新画面还剩40%,3000多万元,张伟平才拿到1000多万,可他投了5000多万,还不算宣传费。

“我们为什么拍这部片?就是为了堵别人的嘴,别人不是说我们拍商业大片堕落了吗,就拍部文艺片,几千万堵一把嘴,中国有几个导演付得起这种堵嘴的代价?”

从张艺谋的角度不仅是堵嘴,那是他本人特别喜欢的剧本,注入了个人情怀,是他繁华过后创作情绪的一种释放。

“导演有文艺片情怀很正常,但问问文艺片在国内有几个赚钱的?有几个能打平的?”张伟平喝了一大口水,“这个问题上艺谋同志会让我们量力而行,他特别想过把瘾的时候,偶尔练把手,咱们作为投资人,商业片赚点,文艺片上赔点,支持一把,没问题。”

在北京大学文化产业研究院副院长陈少峰眼中,张艺谋是平衡大师,他始终既考虑艺术,也考虑观众、市场,还考虑别人的评价,处于贾樟柯和冯小刚之间的状态。“不仅是艺术方面的平衡,还有为人处事的平衡,他在声望不断上升时,始终保持务实低调的形象,没有咄咄逼人,说话做事很会拿捏分寸,无论是自我评价还是回应批评都比较得体。尽管争议巨大,他没有非常失败的作品。这最终形成综合效应,支撑他一直向前走,品牌不断放大。”

“应该有N个张艺谋这样的导演,有10个也不算多,现在1个就太少了。”贾磊磊感叹,他们曾经做过一个研究,中国电影的豪华大制作最终都落到第五代手里了,“可以说‘第五代’在中国形成了一种话语霸权。谈到霸权有点儿批评的意思,但从另一个角度讲,霸权是市场形成的,张艺谋代表一个商业公信度,就是别人把钱给他人放心,他能够创造利润,为什么不给他呢?”

奥运之后,从“大师”到所谓的“国师”,张艺谋的才情是否会迷失在主旋律中?

“我也不想证明还能干什么,其他事也大不过奥运会了,我不能再证明有三头六臂,让我上天摘星星,那不行,就这几个项目够忙的了。当然,任何人都可以对我有期望,希望我不断超越自己,比如奥斯卡什么的,但恰恰我自己不能这么想,否则非累死不可。”张艺谋缓缓地说。

的确,就算他未来能在影片中创造更浓烈的色彩,更精致的道具,所形成视觉冲击力也不会超过奥运会开幕式,那个他创造金碧辉煌的影像时代,又让他亲手终结了。

叶迅透露,张艺谋已有所改变,开始觉得最简单的就是最绚烂的,“他常和我们讲,中国戏剧最原始的就是一桌一椅,能把故事全都讲了,所以他准备在《图兰朵》中做减法。”

张艺谋颇为欣赏的李安导演,拍完《卧虎藏龙》后感慨良多,觉得过去一直是抬头往前,向山顶爬,尽量要东西,现在第一次觉得自己翻过山头,能从山峰往山下看,好像积累了一些东西。“人生就这么多,要懂得取舍。我开始试图去除自己的惯性,找出有效使用力道的方法。”李安寻找的力道如同中国武术,“一分松,一分功”,外表松了一环后,再往里面、往紧处练,如此层层而上。“我希望印证一点,当人能掌握一种情况后,就减一分紧张,增一分实力。”

张艺谋过去一直在做加法,最初外紧,内也紧,作品中传达的情绪拒绝中庸,饱满而有力度,1998年之后的作品,心态渐趋平和,但仍需要借助形式感的冲击力,已经是外紧内松。或许基于他对生存法则的理解,急于证明自己,总怕人家说张艺谋不懂这个,不会那个。

芦苇曾因此公开批评张艺谋:张艺谋当初拍《老井》体验角色时下的是笨功夫死功夫,天天汗流浃背地去山沟凿石板背石板,角色演得让人信服无疑。他要是坚持用这种方法去推敲剧本人物情节,不要在主题与情节上投机取巧,那《英雄》便有可能成为货真价实的精品巨作,成为地道的“干货”。

如今灿烂到了顶点,张艺谋已从若干角度证明了自己,或许他的创作心态真的将发生改变,进入“外松内紧”的状态,即使有足够的资源和资金,也不会挥洒在渲染式和强迫式的视觉效果上,而是要踏踏实实的讲个故事。

斯皮尔伯格与黑泽明,也曾经屡屡被舆论批判。黑泽明被日本人指责为通过展示日本人最卑劣的一面博得名声。而斯皮尔伯格靠拍商业电影起家,很长一段时间都不被人认为是艺术家。时空挪移,张艺谋今日面临类似的尴尬。但斯皮尔伯格与黑泽明都翻过了李安所谓的那座山,最后成为公认的大师。

张艺谋的那座山头,是奥运会主火炬点燃、繁花似锦的刹那吗?

爱华网

爱华网