在经历了动荡的2008年与2009年上半年后,世界各国经济都不同程度地稳定下来或开始复苏。于是,世界的眼光开始集中于各国政府为应对危机所实施的大规模甚至极端的货币和财政政策的退出问题上来。

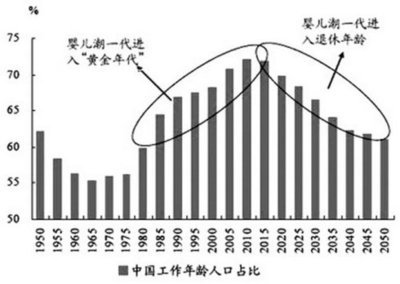

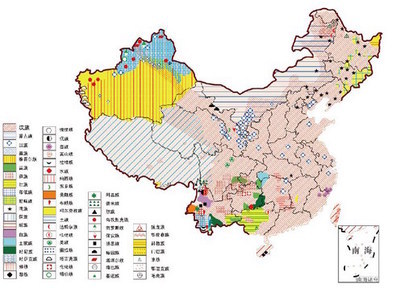

世界金融市场在强劲的反弹中,时常由于“退出”这根神经的抽搐而剧烈震荡。其实,与所有刺激政策快速“进入”相比,“退出”绝非一下子能够完成,会分政策类别、地域等逐步地“退后”,直至全球经济全面复苏或有些政策副作用的危害显现出来。故投资者大可不必因所谓“退出”而心跳加速,应冷静对待个别政策的淡出。 雷曼兄弟破产后,世界金融市场的休克状态,不论是给整个金融市场还是世界经济的正常运行,带来的冲击都可谓百年一遇。面对这种局面,政策制定者自然会首先想到1929年后几年的经验教训,开始了包括大幅降息、救助金融机构、为市场提供大量流动性,以及紧急的财政刺激等措施。随着这些措施见效,当时的一些非常规救急措施确实要逐步地收回。 但各国的一揽子应急措施所针对的问题不同,其收回节奏也会根据地域和问题而有所不同。应对金融市场崩溃的措施,如对所有具有系统性风险的金融机构的注资应该已经停止;针对经济结构这个长期问题的刺激措施,恐怕一时不会退出,除非这些措施产生的副作用迫使其退出。 此外,从地域上讲,美国这样的震中地区,经济刺激政策恐怕不会轻易退出;而如澳洲等恢复迅速的地区,则率先开始全面退出。 谈到退出,人们可能最关心的是美国数量化宽松货币政策和持续不断的财政刺激走向何方。美国是此次危机的中心,其根本问题在于经济体系中消费者过度的消费和借贷;美国政府巨额财政赤字和国家的贸易赤字;金融机构过度地承担风险,以致最后纷纷破产。 目前,消费者和金融机构的负债已开始出现逆转趋势,但离化解还甚远。同时,为了使经济不致陷入大萧条,政府的一系列刺激政策使其财政更加捉襟见肘。虽说美国经济开始企稳,但人们由于以上种种原因,仍然不免担心其可能会二次探底,其失业率也仍在继续上升。在这种情况下,无论是美联储还是美国政府都不会轻易实施大规模的退出政策。 人们对美国的另一个担忧,来自因财政和国家过度负债,导致美元信誉下降、持续大幅贬值和最终导致通货膨胀。只要通胀不发生,恐怕美国目前的宽松货币政策一时不会改变。而其财政刺激恐怕也会在其力所能及的范围内继续执行。 目前看来,通胀在短期内没有大规模来临的迹象,毕竟,在经济严重衰退的前提下,过剩的产能依然压抑着供不应求情况的发生。但不排除随着世界经济升温、美元贬值趋势持续,成本开始推动物价上涨,尤其是美国货币政策在通胀的压力下开始被动退出。无论如何,一旦退出,恐怕都会引起美国甚至世界金融市场动荡。 再看中国的“退出”。中国经济受危机影响远没有美国那么严重,但与中国自身经济周期的叠加导致经济震荡的幅度历史罕见。由于中国刺激政策的空间与力度不小,加上自身问题没那么严重,自然也就起到了带动世界走向复苏的作用。但中国经济长期看,同样面临着与美国对称的经济结构性调整的需求、居民过高的储蓄与消费不足、国家持续的贸易顺差与过高的外汇储备、社会保障体系不足等问题。 这些调整必定会导致经济短期的一定困难,故而,中国在宏观经济条件允许的前提下,也不会轻易退出多数刺激政策。再加上财政政策的连续性与惯性,也会推动......

爱华网

爱华网