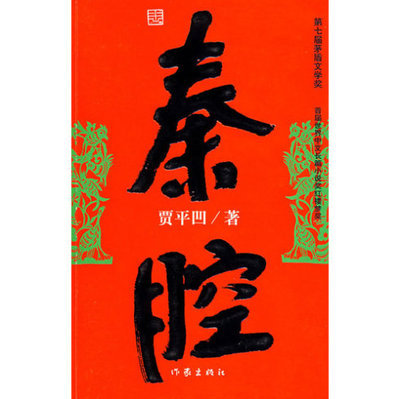

北京师范大学终于“正式”迎来自己的首位驻校作家。11月5日,北京师范大学首任驻校作家入校仪式暨“从《废都》到《带灯》—贾平凹创作回顾研讨会”举行。入校仪式上,贾平凹说自己很珍惜这次驻校机会,会多学习、多交流,“多吸收北师大的锐气,也想沾些莫言的才气。” 贾平凹: 希望驻校开放自己 听到要举行入校仪式,贾平凹的第一反应是“不是已经举行过了吗?”今年5月在北京师范大学国际写作中心揭牌仪式上,贾平凹即被宣布成为首位驻校作家。“但张清华(国际写作中心执行主任)告诉我这回要再正式举办一次”,贾平凹说:“这说明国际写作中心办事是多么严肃、多么认真,我听了很感动也很受教育。”

已经跨过60岁门槛的贾平凹对外面的世界一直充满向往,但很少来北京,北京的大学更是没去过几所,“我算了一下,就北大去过一次半,一次是作报告,半次是25年前的晚上逛了一下未名湖。人大去过一次,还是直接去的会议室,没看到校园。”因此当得知自己会成为驻校作家时,贾平凹很意外也很激动,“我和学校领导都不认识,张清华也不熟,莫言除了开会见面,生活中交往很少。” 贾平凹说自己的写作有缺陷,心灵也有缺陷,生活境遇让他变得敏感、恐惧,有些自闭,他希望可以通过驻校开放自己,“我想几十年后再来看,这将是一段难忘的经历。” 提及创作,贾平凹说就像炼丹,需要阴阳相济,水火相济,在过去的几十年,大家对自己创作的关注与批评已经累积为一份财富,对作品的肯定,好似赛跑时的“加油”,为他增加不断创作的信心和力量。贾平凹解释称:“坚持写作至今,仍会关心社会的千变万化,才气不足还是影响到自己作品的进展。自己在年轻的时候不自信,受到批评往往灰心丧气。到了中年才知道作品能听到各方面的意见很重要。” 关于驻校期间的工作,贾平凹对记者表示,他有空就会来北京多交流、学习,目前还没有在校园中进行创作。 莫言: 贾平凹话很少 已经担任国际写作中心主任的莫言说,他和贾平凹年龄相仿,出身相似,经历了上世纪50年代到改革开放的全部过程,看到了很多社会动乱,人与人之间的猜忌斗争,也看到了社会变革浪潮中各种价值观念的碰撞紊乱,“可以说我们这一批人的作品和时代紧密相关,如果没有这个时代就没有我们这样的一批作家。”莫言从当代文学史的角度看待贾平凹的创作,“贾平凹是改革开放后最早冒出的作家,但和他同时出道的很多作家,已经不写作了,就算偶尔有新作,也难有新的气象,在一直坚持写下来的作家中,贾平凹是最耀眼的。” 贾平凹的为人同样让莫言印象深刻。1986年,莫言因遇到困难,拍了一封电报给并不相识的贾平凹,希望贾平凹可以去火车站接他,但在空空荡荡的广场上莫言没有看到贾平凹。“朋友和我说,人家都不认识你,凭什么接到一封莫名其妙的电报就来接你呢?我想想也是。”几年前莫言在日本读到贾平凹的一篇散文,才知道贾平凹当时骑着自行车,提着写有“莫言”二字的提包去接他,到处问,但却没人回答他。“对,他们看到‘莫言’,还以为不让他们说话呢”贾平凹在现场说。 莫言说自己虽然叫“莫言”,但废话很多,贾平凹不叫“莫言”,但话很少。他说贾平凹出国很少,甚至出省都很少,一直埋头写作,作品很多,在短篇、中篇、长篇、散文各个文体都有自己的创作和贡献,“研究中国当代文学,漏掉贾平凹是不可想象的。”

爱华网

爱华网