即使我们将人类与时间、空间与知识的关系的所有变化都放在一起,我们也只是瞥见了今天地球历史上这场财富革命的令人惊叹的轮廓而已

似乎所有的成功者都习惯于为自己的成功寻找理论依据,而所有的失败者也都努力为自己的失败辩护。在这次经济危机到来前,中国的高级官员谈到出口市场坚挺时,脱口而出的就是中国很好的掌握了“经济原理”;而面对经济危机的严重破坏、出口大幅下滑时,马上又以“普遍现象”,把责任推个一干二净。同样的,专家们信心十足地将股市的各种波动、企业的过渡和经济上的起伏涨落都归咎于他们所谓的“原理”发生的变化。但问题是,基本上没有几个“经济学家”、“高级官员”和“公司总裁”真正明白了他们所谓的“经济原理”、“企业原理”和“普遍现象”背后的“深层原理”。

毫无疑问,未来学大师阿尔文·托夫勒(Alvin Toffler)的关于“深层原理”的思考直接给现代和未来的人们指出了一种新的思考模式。他与其他社会科学大师们的不同就在于,他比同时代的其他建立在这些“浅层次”原理上的“经济学”、“管理学”、“政治学”大师涉猎的范围更广阔,切入点更基础。

托夫勒的思想基础浅显易懂却发人深思,他将人类社会划分为三个阶段:第一次浪潮为农业阶段,从约1万年前开始;第二阶段为工业阶段,从17世纪末开始;第三阶段为信息化(或者服务业)阶段,从20世纪50年代后期开始。作为一个勤勉的作者,托夫勒对于他的这种“第三次浪潮”的观点,不断的进行延伸,在政治、经济、科技、生活等领域都进行了宏大的阐发,这些观点和论调集中起来,使他成为了很多国家和企业的“精神教父”,它们在托夫勒指明的道路上,进行着“创造未来”的伟大工程。

而托夫勒对于经济领域的最新成就,就在于他发现了财富革命中的三大“深层原理”,并提出了最令人信服的证据:经济并非“一如既往”。他的言论甚至有点危言耸听:今天创造财富的整个结构正在摇摇欲坠,暗示着更大的变化即将发生。

重新定义时间

今天,世界上的几个主要经济体(美国、日本、中国和欧盟)都在朝着它们不想要的危机发展着,因为没有几个政治领导人做好迎接这种危机的准备,而且这种危机也为未来的经济发展设置了限制。这种隐隐逼近的危机就是“失同步化效应”的直接结果。我们毫无头脑地与作为所有深层原理中最深层原理之一的时间打错了交道。

托夫勒直言不讳的指出,今天工业时代的官僚制度在减缓着向创造财富的更高知识体系发展的速度。他形象地用高速公路上行驶的车辆来类比美国不同机构的速度:企业,每小时100英里;民间机构,每小时90英里;家庭,每小时60英里;工会,每小时30英里;政府机构,每小时25英里;教育体系,每小时10英里;国际组织如联合国,每小时5英里;美国的政治结构,每小时3英里;法律体系,每小时 1英里。在公司内部,不同部门之间也可能产生这样的“失同步效应”。人们为它付出的代价就是缴纳“时间税”——也就是因为不同步而带来的花费和经济损失。苏联的解体则是这种“失同步效应”进一步恶化的结果,而意大利的法西斯头子墨索里尼和俄罗斯的鹰派领袖普京的上台,只是人们需要一种“同步化”的安慰而已。在所有国家里,关键的公共事业机构包括政府、法律和教育体系等都需要革命性的变革以迎接正在到来的财富革命,企业的各个部门也是如此。

公共事业机构的“失同步化”会导致很严重的问题,但企业的“同步化”思维如果停留在过去也是很严重的一件事。在历史的整个进程中,为了取得同步,一直在进行某种带有节奏的大众活动,而这种同步在取得之后反过来又促进了经济的生产力。部落里的舞蹈就加强了团队实力,并使狩猎的效率更高。数千年以来,渔民们拉网时会喊着劳动号子。这种劳动号子的节拍示意渔民们什么时候拉网,什么时候歇口气。在工业社会依然如此,工人都在同一个时间起床、吃早餐来到办公室或者工厂,正常上班,然后又在“高峰期”回家、吃晚餐、看电视,所有这些几乎都在同步进行。同工厂一样,几乎所有工业时代的办公室都设立了固定、标准化的时间表。与此同时,学校为了给未来的工厂培养一代代的工人,也给孩子们制定了类似的时间纪律。工业社会中,银行家逐渐将按时间支付利息的做法合法化,又出现了一大批要求消费者、公司,尤其是要求政府按时间来支付报酬的各种规定。这样,劳动力和金钱都越来越按照时间来计价了。这意味着,消费者、借款人、贷款人和投资人被史无前例地拴在了时间上。

但现在已经是第三次浪潮汹涌而至的时代了,今天出现的经济以截然不同的方式进行着。在这个经济中,我们正在将昨天标准的时间安排支离分解,正在从集体的时间向客户要求的时间过渡。换句话说,我们正在从非个性化的时间向个性化的时间过渡,因为这时产品和市场也在从非个性化向个性化过渡。一个很典型的案例发生在日本。在日本主要银行的自动取款机6点就会关闭,而零售业商店却24小时营业,因此很多人都因为及时即使提取现金而阻碍了零售业的夜间生意。直到2003年,日本的主要银行才对此问题做出改善,在这之前一家发现了这一现象的小银行已经赚得盆满钵满。

在托夫勒看来,财富体系不仅在加速,而且在把我们与时间的关系变得越来越没有规律性。在这样做的同时,财富体系将个人从工业时代的僵化和规律性中解放了出来。但它也增加了不可预测性,同时也要求个人与财富创造之间的协调关系发生变化,要求生意成交的方式发生变化。由于我们的重要机构相互间失去了同步,由于同步化和失同步化之间的紧张关系愈演愈烈,由于超高速发展仍在继续,由于时间正在变得非规则化,由于生产力与时间的联系越来越少,而每个时间的间隔都将比上一个时间间隔更有价值,由于人类能够测量、探索或控制越来越短的时间段和越来越长的时间段,所以,某种具有历史意义的变化已经开始了。

无限拓展的空间

随着变化的浪潮席卷着全球,随着一些城市和地区被快速推进到了未来,而另一些城市和地区被抛到了人们遗忘的角落,世界财富的版图正在以众多的方式被重新绘制着。这种越来越强的“财富流动性”将影响未来的工作、投资、商业机遇、公司的结构、市场的位置以及全世界所有普通人未来的生活。它将决定城市、国家和整个大陆的命运。在全世界范围内,明天的“高增值”地区现在已经出现了雏形。我们一直目睹的事实就是,财富和财富创造正在以迅猛的势头在世界地图上迁移。这个势头的意义不亚于当年世界经济霸主地位从中国迁移到了欧洲、之后又迁移到了美国的意义。这整整完成了一次历史性的大循环,将经济霸主地位又归还给了几个世纪之前其离开的亚洲。

由于财富创造过程中的所有知识组成部分(营销、金融、研究、管理、通信、信息技术、销售商和经销商的关系、法律事务以及其他无形的内容)都变得愈加复杂和重要,所以和工作本身一样,工人的可互换性就差一些了,所要求的技术指标也更具临时性了。随着经济从大烟囱和装配生产线向知识生产的过渡,我们已经在彻底的改变一个地点、城市、地区或者国家赖以成为“高增值地点”的标准。我们即将看到的事实将是奔向顶峰的竞争。哪个城市拥有了知识的组成部分,那个城市就注定会成为“高增值地点”,这已经与廉价和资源无关。

随着2008年华尔街金融风暴的波及,大规模的经济危机已经席卷全球,很多国家选择了国内贸易保护的政策,出口型国家都遭受重创。经济空间的扩展和全球经济一体化正面临着严峻的考验。但托夫勒对于反全球化的浪潮却有着不同的看法。他认为,支持全球化和反对全球化的这两种思想体系习惯上都把全球化和自由化放在一起,好像这两者不可分割一样。但是一些国家没有搞自由化也可以将经济一体化,反过来,搞自由化的国家不一定非得搞全球化,也可以出售他们的国有企业、解除规则并将经济私有化。这都不能保证长期的效益将从宏观经济流向人们实际生活中的微观经济,这也不能保证产生民主。托夫勒认为,在这场就全球化所展开的思想意识形态上的战争中,参战的双方都稀里糊涂,或者说难得糊涂。

但他表达了另一种担心:今天的经济一体化密度更大,层次更多、更加复杂,又在这么多不同的层次上联系上了这么多种类型的经济,所以它要求我们系统地设计出防治失灵的备用措施以及其他的安全保护方法。不幸的是,那些过分热情的全球化倡导者们却在建造一艘巨大的金融远洋船,而船上却没有连泰坦尼克号都有的水密舱。对于蔓延度,我们没有免疫力,可我们又在快速地推行一体化进程,那么这两个过程就失去了同步——有可能让我们感染上一种全球性的流行病——让一些国家急转回头、快速地退回到原来自我保护性的金融坚壳中。他们做出来的疯狂反应可能包括驱逐外国资本、恢复贸易壁垒、急剧改变进出口的格局、重新布置世界范围内的企业、工作机会和资本。在他看来,目前在所有这些亚洲国家和地区里,出口业的增长速度超过了国内需求的速度。而这又是一个大规模失同步化的例子。早在华尔街风暴尚未发生时,托夫勒就表达了他的担心,“假如占世界需求量30%以上的美国经济突然发生衰落,那么改变了地点的世界财富对于许多其他国家来说都是具有毁灭性的,其中包括一些最贫穷的国家。”而今这已经变成了现实。

推进力强大的知识

经济学上有一种理论叫“零和博弈”。既然大多数的经济一直都是或者仍然还是农业经济或者工业经济,毫不奇怪的是,大多数的经济学家都倾其毕生的精力就“对抗性”的财富创造手段收集数据、做着分析,并且提出理论。在他们看来,在人们所生活的经济中,起支配作用的资产、资源和产品如果被一方使用了就不能同时被别人所使用。

但突然间,出现了一种完全不同的财富体系。这种财富体系不仅受着与时间和空间关系急剧变化的驱使,而且还受着第三个深层原理的驱使。这第三个深层原理就是知识。但知识经济显然和以往经济形式不同,不具有对抗性。

与知识相关的这些变化对真实的财富有着巨大的影响——谁获得财富以及如何获得财富。然而,尽管对新兴的知识经济有着数千种分析和研究,但是,知识对创造财富的影响却一直被低估了,而且现在仍然在被低估。

当我们把爆炸性的外部储存量和我们所有60亿人大脑里的知识都加在一起时,我们才能得出我们人类的知识总量。我们可以将这个总量称之为“知识资源总量”(Aggregate Supply of Knowledge,ASK)。这成为了我们革命性财富能够汲取营养的巨大源泉。我们不仅在扩大知识资源总量,而且还在改变它的组织、获取和发行的方法。迄今为止一直被西方逻辑和思维所垄断的体系将很快被其他的认识论和不同种类的组织思想的方法所丰富,因为我们正在向一个全球的知识大体系迈进。

既然知识已经如此丰饶,那为什么经济学家反而越来越容易犯错误?2001年,在54位知名美国经济学家对下4个季度所做的增长预测中,稍微贴点边的仅有2个。而国际货币基金组织的报告则称,他们对“对经济滑坡的预测失败记录几乎完美无缺。”显然,经济学家们非常聪明而且刻苦。问题出在了:一个深层原理“时间”的变化影响了我们用于追随另一个深层原理“知识”所使用的基本工具。即使是在这些专家们中间,也没有几个人太多地思考过所谓的“过时性规律”问题:随着变化的加速,更多的过时东西积累的速度也在加快。每一“块”知识的保存期都是有限的。到了某一期限时,知识就再也不是知识了,用更合适的话说就成为了“废弃的东西”。我们每个人所负载的过时知识的重担要比我们祖先所负载的担子重得多。面对着环境已经发生的新变化,正如工业革命早期的经济学家要超越农业时代的思维并且摒弃再也不适用的东西那样,今天的经济学家也必须超越工业时代的思维,才能理解最近一次的财富革命浪潮的骤变性影响。

许多经济学家没能抓住今天革命变化的深奥之处,但并不只是经济学家,任何人在信息爆炸时代,对于信息的分辨能力都正在逐渐丧失,很多过去盛行的“真理”已经被逐个攻破,人们的传统想法都在失去意义。中国改革开放的根基:“实践是检验真理的惟一手段”,这句话似乎百分之百的正确,但实践是多长时间呢?五年,十年,还是二十年?高举着十年成型的“伟大旗帜”显然也是欠严谨的。对此,托夫勒提出了6个过滤器的“检验真理的手段”。在我们个人的知识基础(或者整个人类的知识基础)范围内,在我们决定某件事情是“真的”还是“假的”时,至少要有6个相互对抗的标准来作为我们的依据。

这六大标准是:一致的看法、前后的一致性、权威性、神示、经久性和科学。

当然,在现实中,我们所依据的真理检验标准不止一个。在医学方面我们会采取科学的标准,在道德忠告方面我们会采取宗教的神示标准,在其他问题上我们会采取面对面或者远距离的权威标准。因此,同一个人有可能来往于这些标准之间或者同时使用几项标准。在今天的经济决策中,只有很小一部分决策是通过“科学方法”做出的。然而,就是这很小一部分却改变了世界创造财富和扩大财富的能力。将来它还要继续起这种作用,条件是我们得让它发挥这个作用。

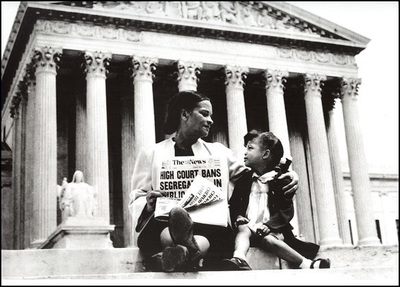

即使我们将人类与时间、空间与知识(以及其他的深层原理)的关系的所有变化都放在一起,我们也只是瞥见了今天地球历史上这场革命的真正令人惊叹的轮廓而已。不过,通过托夫勒的探索,整个新兴的财富体系中“隐藏的一半”(产消合一经济)已经浮出水面。

爱华网

爱华网