系列专题:《萧条时代与民众幸福生活保卫战:大失业》

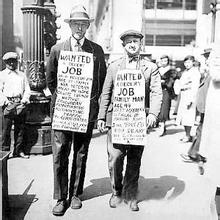

出门找工作的男人打的领带和手绢上印着"米奇喜欢米妮",让雇主一看就觉得是个靠得住的顾家男人。女人们在菜市场用米老鼠钱夹付钱,虽然里面的现金少得可怜,但有希望的好日子总是有盼头的。 资本主义"从冷血到温情" 学者们分析,大萧条产生的一个重要的原因,就在于美国的社会保障制度迟迟不能建立,从而严重影响了社会总需求。 直到1935年,美国人还是既无养老保险,也无医疗保险,更无失业保险。在美国人得意洋洋的20世纪20年代,人们甚至一度将"永远向上攀升"的股市当作美国人的"经济保障",这足以见证美国股市当时的投机与疯狂。一旦股市崩溃,经济危机引发大萧条,城市失业人口大增,没有社会保障的美国城市人口就变成了一无所有的失业者。 缺少社会保障,自然影响了美国民众的购买力,造成"有效需求不足",这也是经济危机的发端。然而,从1933富兰克林·罗斯福上台,这种情况改变了。 罗斯福是一个"天生的领袖",他十分懂得经营自己的魅力,在他身上也确实拥有种种可以被称为"领袖才能"的品质,如勇气、直觉、计谋和远见。他曾经遭受脊髓灰质炎的折磨,这反而使他更加具备意志和雄心。他的个人经历与国家的苦难结合在了一起,这就更具有催人向上的力量。 罗斯福总统上台后,即为克服危机实行了"新政"。他一方面维持银行信用,实行美元贬值,刺激对外贸易;同时更为有力地运用行政干预,实行缓慢的通货膨胀,广泛开展公共工程建设和紧急救济,实施社会保险,以增加就业机会和提高社会购买力。解决失业问题,更是新政的主要内容之一。

1933年3月,罗斯福促请国会通过"民间资源保护队计划"。该计划专门吸收年龄在18岁到25岁的失业青年,从事植树护林、防治水患、水土保持、道路建筑、开辟森林防火线和设置森林瞭望塔等工作。到美国参战前,先后有200多万青年在这个机构中工作过,他们开辟了740多万英亩国有林区和大量国有公园。 1933年5月,国会通过《联邦紧急救济法》,成立"联邦紧急救济署",将各种救济款物迅速拨往各州。全国1700多万失业人员及其亲属维持生计全靠州政府、市政府及私人慈善事业的帮助和施舍。第二年,罗斯福又把单纯救济改为"以工代赈",致力于给失业者提供从事公共事业的机会,维护了失业者的精神和自尊心。 新政期间,全美国设有名目繁多的工赈机关,综合起来可分成两大系统:以从事长期目标的工程计划为主的公共工程署(政府先后拨款40多亿美元)和民用工程署(投资近10亿美元),后者在全国范围内兴建了18万个小型工程项目,先后为400万人提供了工作。

爱华网

爱华网