系列专题:《萧条时代与民众幸福生活保卫战:大失业》

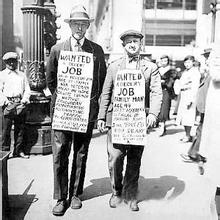

《美国经济史》提出了这样的数据:住房营造在1925年达到登峰造极的地步,此后就江河日下了。1929年动工兴建的住房只有50万幢(1925年约有100万幢)。1927年以后,汽车工业也急剧衰落。 毋庸置疑,房与车在20世纪之后的每次经济危机中,总是一对"难兄难弟"。 不仅如此,当时著名的"美国消费模式",也就是"信贷消费"已经出现。而信贷消费的出现,自然是车、房之类的耐用消费品的发展所推促的。信贷消费,正是耐用消费品时代的特征。这样一来,此次大萧条就不同于以往历次的经济危机。 因此,有学者指出:一个社会从生活必需品时代转入耐用消费品时代,很容易就会酿成一场大危机。 20世纪30年代的大萧条就是在这样的背景下发生的。信贷消费的空前繁荣、住房等耐用消费品成为新的经济增长点、金融市场的过度投机和非理性繁荣,这些经济危机爆发的背景,与21世纪的次贷危机又是何等地相似。 尽管凯恩斯、弗里德曼等经济学家对大萧条进行了各种解释,他们的理论也影响到今天,成为各国政府应对经济危机的政策依据,但是大萧条的成因,却并不会因为经济学家的分析而消失,也许,它们和人类"贪婪本性"一样,永远相伴相生。而危机一旦产生,最先受到伤害的,却是靠工作养家糊口的普通员工。 灾难,随时会落到我们头上。正因如此,我们怎能不警惕呢? "牛仔硬汉"遭遇"失业休克" 研究大萧条的美国历史学家戴维·肯尼迪曾讲述过,在大萧条时代,纽约的每个周末都有几万工人被送到体育场观看橄榄球。等比赛结束、大家过瘾之后,老板就会站出来宣布:对不起,大家现在被解雇了! 当然,老板的初衷,是通过橄榄球比赛,"转移"人们得知自己已经失业时的惊惧。然而,对那些失业的人来讲,一时的懵懂之后,等待他们的是种种账单。这是想回避却又无法回避的问题。 大萧条时代的美国男人,正是在这样一种心理折磨之下,一天天过着无奈的生活。 他们不仅仅失去了收入,也失去了精神上的自信和自尊。普遍的情绪是茫然失措,是对老雇主和整个生活的怨恨。一个失业的男人不再操心人们怎么看他,头发蓬乱、胡子拉碴、蔫头耷脑、走路拖沓。 迷惘困惑、犹豫迟疑、冷淡漠然、自信尽失,是"长期失业"的结果。社会工作者将之称为"失业休克"--这些人像被恐慌攫住了一样,白天疯狂地去找工作,夜里在烦恼中沉沉睡去。

这样的恶性循环,使得他们更难找到工作,即使重新找到工作,也会肌肉无力、协调失衡、缺乏毅力。1933年,当40个长期失业的速记员被安排在纽约的一家政府机关工作的时候,本来是老一套的日常工作,可他们全都很快显示出了神经性疲劳的症状,有几个人甚至发展成了歇斯底里。超过三分之二的人需要两到三周的时间重新调整,才能不停顿地记录别人的口述。

爱华网

爱华网