古今中外公司的发展实践证明,公司治理结构的内在缺陷是难以克服的,培育、重构道德伦理是有效解决公司代理问题的必然路径选择

文/高新伟

中国传统社会重视道德的教化作用,但在进入近代社会以后,受到西方文化的冲击,对于制度的作用逐渐有所认识,甚至形成了所谓的“制度崇拜”。

重视制度是一种进步,但是,这不意味着道德不重要。事实上,任何制度都需要道德的支撑。公司治理也是如此,中外公司制度的发展历程,都证明了道德在其中具有举足轻重的作用。培育、重构道德伦理,是真正解决公司代理问题的必然路径选择。

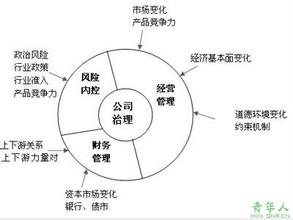

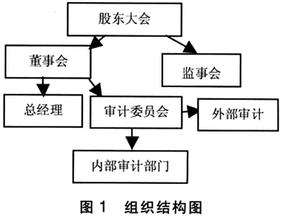

公司治理结构的局限性

我们承认道德的重要性,隐含着对制度的不信任。这是由制度自身的局限性决定的。如果将制度比作合约的话,则客观地存在合约不完全、信息不对称等难以克服的问题。由于制度自身的缺陷,因而对道德的诉求就成为必然。不过,对于公司而言,制度的问题并不限于上述所提到的合约不完全、信息不对称问题。实际上,公司治理结构本身就是一种存在严重问题的制度安排。

众所周知,公司治理结构实质上是西方社会政治领域的民主、分权制衡原则在经济领域的运用。如果说民主、分权制衡在政治领域有其合理性与可行性的话,当这些原则应用到经济领域时,其有效性就是一个值得思考的问题。

从学理上说,民主原则和分权制衡原则与公司的属性并不兼容。科思已经证明,企业代替市场的根本原因就是以经济自由为核心的市场会产生可观的交易费用。要减少交易费用,就应采取集权模式以减少发现价格的成本,企业因此就有了存在的必要性与合理性。企业从本质上说必然是集权的,否则就没有存在的必要。但是,公司治理结构却是一种建立在分权、民主基础上的制度安排,这就产生了不可协调的矛盾,因而公司治理结构的有效性面临难以克服的矛盾。

古今中外公司的发展实践证明公司治理结构的内在缺陷是难以克服的,在股权集中程度比较高的德国、日本面临的是大股东的控制问题,中小股东很难通过治理结构来维护自身权益;而在股权分散的美国,大多数股东基于成本–收益的考虑,放弃监督,因而面临“内部人控制”问题。至于近代中国及当代中国,无论怎样对公司治理结构进行完善,都没能成功构建有效的公司治理制度。

道德在公司治理中的核心作用

尽管公司治理结构存在先天缺陷,但是,公司制度在西方国家的经济发展中仍然是一种有效的经济组织。同时,尽管近代中国在公司制度方面更缺乏“规范”性,但取得的成就亦不容轻视,原因就在于道德因素扮演了重要的作用。

以西方国家为例,在公司制度发展的初期,新教伦理就扮演了这样的角色。由于新教教徒创造财富的目的是“增加上帝的荣耀”,因而不能把“追求财富作为自身目的的行为 ”,必须注重追求财富手段的正当性,这对于新教教徒构成了有效制约。而在这些新教教徒之间进行交易时,他们显然会因为对方的宗教背景而互相信任。而这种信任一旦形成,就变成一种大家都遵守的惯例,甚至不再需要其他途径的监督,也能构成对所有成员的约束。

在日本,道德因素在公司治理中的重要作用更加为我们所熟悉。日本从本质上说属于集体本位的社会,人们对于自己所属的组织,具有高度的忠诚度。当公司出现后,忠诚度成为制约机会主义倾向的重要保证,这也在很大程度上促进了公司在日本的快速发展。

在近代中国,道德在公司发展中的作用同样重要。无论是最初的官督商办企业,还是后来产生的官商合办企业、家族企业以及国营企业,在经营者、监督者的人选方面,道德始终是一个重要指标。中华书局聘请陆费逵为总经理、中国纺织建设公司聘请束云章为总经理,就是因为这些人的品德是值得依赖的。

“特殊”与“普遍”的社会资本

道德本身是一种社会存在,以道德作为调整人们行为规范的手段时,边际成本接近于零,这意味着交易费用的节约,相对来说增加了收益,具有资本的作用。正是在这个意义上,经济社会学家将基于道德的规范手段称作“社会资本”。

不过,作为道德的社会资本,其调节的范围是有所区别的。经济社会学家据此将社会资本划分为特殊主义社会资本与普遍主义社会资本。典型的特殊主义社会资本是中国的家族伦理与泛家族伦理,其局限性主要表现在,在此基础上形成的信任关系是一种差序信任。随着人们关系的疏远,信任程度也会降低。与之相对应的是“普遍主义社会资本”,其基本特点表现为对对象及其行为的价值认定独立于行为者与对象在身份上的特殊关系。中国近代著名的家族企业,如南洋烟草、荣氏企业等,均是利用家族伦理或泛家族伦理来约束经营者的。

道德重构的可能路径选择

一般而言,在公司发展初期,由于规模较小,特殊主义社会资本可以满足公司治理的需要,家族企业也是一种合理的选择。从世界范围看,各国在其公司发展的历程中,几乎都经历了一个家族公司的阶段。不过,随着公司的不断扩张,特殊主义社会资本的局限性也越来越明显。它要求以普遍主义社会资本取代特殊主义社会资本,从而为现代化大公司的发展开辟道路。这实际上意味着道德的重建,使道德的约束超越家族、血缘的局限,对所有人均有效。

但是,就近代中国而言,这是一个未能完成的工作。而且道德的重建,也存在一个路径选择问题。

一个选择是英美国家的基于个人本位的道德观,它的特点是将人作为剥离了血缘、种族、政治地位的个人,对任何人一视同仁,因而为普遍主义社会资本提供了土壤。但是,中国显然缺乏个人主义传统,因而英美路径不见得是理性的选择。

另一个选择是日本的集体本位,日本社会讲究对组织的忠诚,正如中国讲究对家族的忠诚一样。这里的问题是,日本的“集体”是超越家族的,而中国似乎除了家族就没有更多的选择。即便有一些非家族组织,但在经济伦理方面,却与家族没什么区别。因而,即便是选择集体本位,也有一个培育非家族组织、非家族伦理的问题。但是,中国缺乏家族以外的有效组织,因而即便是选择集体本位,也有一个长期的历史过程。

需要指出的是,集体本位的最终归宿必然是个人本位。因为不同性质的集体有不同的经济伦理,有着不同价值追求的各权力主体或社会组织,都没有压倒对方的力量,因而彼此之间一直处于博弈之中。而在博弈中往往达成妥协,从而形成为所有人所接受的价值观念。这种观念必定是剥离了特定集团限制,同时也即剥离了身份限制的价值观念。因而,普遍主义社会资本的形成,必然是基于个人本位基础上的。从这个意义上说,日本正处在向个人本位转化的过程中,而中国可以将日本的集体本位作为追求的过渡目标。

总之,对于公司治理而言,道德问题是个根本性的问题。它是公司得以克服委托–代理问题的决定性因素。对于中国而言,新的道德的构建仍是一项长期的难题。

爱华网

爱华网