对外经济贸易大学金融学院投资系主任、博士生导师

在风险投资中,风险投资家的投资工具(亦即创业企业家的融资工具)的选择是风险投资契约设计的一个关键环节,从表面上看,投融资工具的确定从风险投资家的角度来看,最关键的问题是确保投资与变现,从创业企业家的角度来看,最关键的问题是确保后续融资的可获得。但其深层含义却表明了具有独立个体利益且利益目标不尽相同的风险投资家与创业企业家双方,利用金融工具本身的契约特性来安排现金流权利分配、控制权分配和风险资本退出等,以解决风险投资周期中的信息不对称和代理成本问题。

由于可转换证券结合了债权和股权融资的特点,不仅能获得固定利息以及在清算时拥有优先清偿权,而且还能分享企业成长带来的收益,同时还享有普通股一样的投票权或董事会席位,尤其适合那些不确定性和信息不对称环境下的风险投资,因此,很多学者认为可转换证券是风险投资中最优的投资工具。可转换证券的激励作用引发了许多学者的关注,早在1990年,经济学家Sahlman就以美国的风险投资为样本进行了实证研究,他认为可转换证券最重要的作用是是风险投资家与创业企业家的激励互相一致。但如同Sahlman的研究一样,已经具有很高共识的可转换证券是风险投资最优金融工具选择的结论一般都来自美国的样本研究,最近一些来自欧洲、澳大利亚以及亚洲和其他地区的发展中国家风险投资案例数据显示,可转换证券并不一定是当地所有风险投资活动一定选择的最优的投资方式。

本期述评加拿大阿尔伯特大学商学院Douglas Cumming教授在Journal of Corporate Finance上发表的《风险融资的资本结构》(Capital Structure in Venture Finance),以此介绍和阐述可转化证券在加拿大风险投资中的运用情况。

最佳投资工具之辨

文 黄依涵

在一个不存在类似美国税收优惠的地区,可转换优先股是否仍是风险投资实践中使用最频繁、最优的投资工具呢?

在以美国为对象的风险投资研究诸多文献中,较多地支持了可转换优先股是风险投资中采用较多的投资工具的结论。其中原因可从法律、机构、合约设计等角度来解释。但很多文献都并没有考虑到,这种投资方式因为在美国有着特殊的税收优惠,而对美国风险投资方式产生的影响。那么,在一个不存在类似美国税收优惠的地区,可转换优先股是否仍是风险投资实践中使用最频繁、最优的投资工具呢?事实上,不同类型、不同特点的企业所拥有的代理问题千差万别,从而要求风险投资家在风险投资过程中,设计不同的分期阶段投资方,组建不同的风险投资团,以及索要不同数量的董事会席位以实施适当的监管。因此,期盼所有风险投资企业使用同样的风险投资工具,而不管实际存在的千差万别的代理问题,是令人惊讶、难以理解的。风险融资方案的设计实际就是资本结构理论在风险投资领域的延展与应用,在所有相关研究都认为公司的资本结构应该根据可能的代理问题进行相应调整的今天,还认为风险投资具有单一的最优投资方式是难以让人信服的,尤其是风险投资过程中的委托代理问题不仅缤纷复杂,而且十分显著。

根据Sandler和Minz的研究,加拿大并不存在与美国类似的税收优惠。Douglas J. Cumming教授在Journal of Corporate Finance上发表的《风险融资的资本结构》(Capital Structure in Venture Finance)一文,就专门采用了加拿大的风险投资活动案例数据来考察加拿大的最优风险投资方式,并检验了不同风险投资工具的使用与交易特性,以及风险投资家和企业家特征的相关关系。Cumming教授是阿尔伯特大学商学院金融系和经管法系的助理教授,他发现在加拿大的风险投资活动中不存在单一最优的投资工具(如可转换优先股),风险投资中投资工具的选择的确与交易方的性质和交易的特征相关,不同的交易方的性质和交易的特征引发不同的代理问题,进而导致投资工具选择的差异。

这篇文章采用的数据是基于Macdonald & Associates (Toronto)公司收集的1991年至2000年间加拿大风险投资家(公司制及有限合伙制)对不同类型的企业所进行的3083例风险投资案例。以前相关课题研究采用的数据仅限于有限合伙制风险投资家的风险投资活动,但经济学家Gompers和Lerner 指出,美国的有限合伙制风险投资家在投资工具的使用及可投资对象上往往面临着一些限制:如对债权投资的限制,对已公开上市公司、欲进行收购的公司,以及处于转型期公司的投资受限等。加拿大的数据不仅包括了有限合伙制风险投资,还包括了公司制风险投资,而且风险投资的公司类型非常多样化,各种类型的公司都使用了形式多样的融资工具,可以说,加拿大的风险投资不受上述美国风险投资的限制,数据所包含的信息更全面。

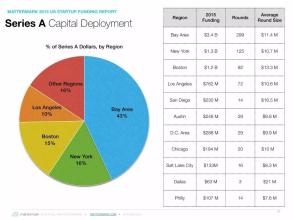

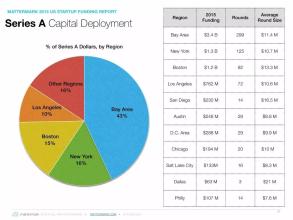

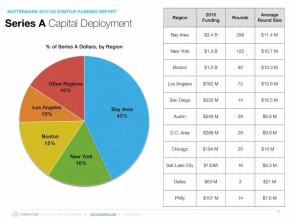

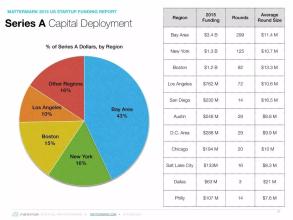

Cumming教授按风险投资家的组织性质以及企业家所处的发展阶段将数据分为四组:有限合伙制风险投资家对处于种子期和扩张期的企业的投资活动;公司制风险投资家对处于种子期和扩张期的企业的投资活动;有限合伙制风险投资家对处于夹层期、收购期和转型期的企业的投资活动;公司制风险投资家对处于夹层期、收购期和转型期的企业的投资活动,以考察加拿大数据和美国数据的不一致,是否是由于两国数据库中对风险投资的定义不同所引起的。这四组数据的基本统计图表如图1至图4所示。

总的而言,Cumming教授考察的3083个案例中,使用普通股进行风险投资的占36.33%,接下来是纯债券、可转债、可转换优先股、债券和普通股的混合方式以及普通优先股,占比分别为14.99%、12.36%、10.87%、10.67%和7.27%,最后,其他一些较少使用的投资方式共占全部投资的7.53%。同时,数据表明,不论是对何种类型的企业投资都采用了一系列范围非常广的投资工具,而且随着时间的推进,数据并没有表现出向某一特定投资工具收敛的趋势(图1至图4)。这个结果与前人利用美国数据得出的可转换优先股总是最优的风险投资方式的结论不一致。

Cumming教授指出,如果一国特有的法律法规有利于使用特定类型的风险投资工具,那么数据将会显示该类投资工具将主导所有的风险投资活动。但Cumming教授的研究数据所显示,不同类型的投资活动采用投资工具的异质性和各种投资工具的使用频率随时间发生的变化都意味着,除加拿大一国所具有的法律法规特点之外,还有其他一些因素,比如之前讨论的代理问题,对解释不同投资工具的使用非常重要。因此,非常有必要对众多的影响因素进行实证检验,来评估在一个不受如美国税收优惠限制的环境中,风险投资证券工具选择的决定因素。

Cumming教授从四个不同的角度,对可能造成加拿大数据所揭示的结论与学界普遍认为可转换优先股是最优的风险投资工具的观点不一致的因素进行了分析。

第一,税收或证券监管因素。Gilson、Schizer、Sandler等经济学者都认为,税收或监管政策的不同对解释不同国家间风险投资行为的差异有重要作用。Cumming教授假定加拿大存在的类似于美国的税收激励不显著。他认为,如果这一假设错误,由于那些信息不透明的企业,如种子期的公司和某些高科技企业,通过人工降低普通股估值以获得税收优惠的几率更大,这些类型的企业的风险投资活动应该更倾向于使用可转换优先股。因此,如果数据显示该类企业更经常使用可转换优先股,便可以推翻加拿大不存在与美国类似的税收优惠的假设。除了税收方面的考虑,还应该考虑到监管因素对风险投资方式的影响。在加拿大风险投资活动的退出机制设定中,对普通股的锁定期要远大于优先股和债券的锁定期,从理论上说,使用普通股的频率应该较小,但数据结果显示,普通股是加拿大最常用的风险投资方式(36.33%),因此,加拿大数据特征与美国数据特征之间的差异应该更显著。尽管1991年至2000年间加拿大的税收政策和证券监管政策没有发生实质性变化,Cumming教授仍在其使用的回归模型中设定了一个年固定效应因子,来捕捉年与年之间监管因素的变化对不同类型的企业采用不同类型的投资工具的概率的影响。

第二,是否存在中性突变(Neutral Mutation)。从理论角度而言,不同类型的投资工具可能在功能上是相似、对等的,比如纯债券和优先股。如果这个假设成立的话,那么不同类型企业对功能相似的投资工具的使用频率应该也是相似的。

第三,学习效应。随着经验的积累,风险投资者的行为应该越来越理性化,从而趋向于选择理论上最优的可转换优先股或类似的工具进行风险投资。Cumming教授在其使用的回归模型中也利用了年固定效应因子来捕捉数据年与年之间潜在的变化。

第四,企业或交易特性。在不同类型的企业和不同类型的交易中,可能某些特定的代理问题更加突出,增加了采用特定投资工具来移除或减小该类代理问题的可能。而且,特定类型的投资工具可能不适用于特定类型的企业,如债券就不适用于缺少现金流来支付利息的企业。Cumming教授在文章中考虑了七类代理问题。

第一类,道德风险。在具有企业家道德风险(即企业主为代理人,风险投资家为委托人),但不具备双重道德风险的风险投资交易中,如向处于创业早期,企业主行为难以被监控的企业投资,此时将企业的剩余索取权交予企业主更为有效,风险投资家更应使用债券或优先股这类投资工具。

第二类,双重道德风险。当风险投资家的行为同样对企业的成功与否非常重要的时候,应将部分剩余索取权交予风险投资家以达到更好的项目操作效果。可以选用的投资工具包括普通股、债券和普通股的混合,尤其是一些带有期权性质的工具,如可转换优先股。这类交易包括向具有强硬的技术功底但管理技能很差的高科技企业主的风险投资。

第三类,三边谈判。在初始风险投资家注入风险资本后,企业主为了降低资本成本,可能将企业的一部分控制权交予第三方。企业家的这种行为最可能发生在企业临近破产的前夕,即之前提到的转型期。解决这类问题的一种方式是使用可转换优先股或可转债,风险投资家在景况不好的时候拥有控制权以防止企业家将控制权转让给第三方,而在景况好的时候将控制权转换为具有上升潜力的股票。

第四类,风险投资团的代理问题。很多风险投资交易都是分期、组团的。一般而言,参与早期、前阶段投资的风险投资家数量要明显少于参与后阶段投资的风险投资家数量。早期的风险投资家所拥有的信息量要明显优于后阶段风险投资家,后阶段风险投资家依赖于早期投资家提供的信息进行风险投资决策。若此时,早期的带头风险投资家拥有企业的剩余所有权,他们就有动机向后阶段的风险投资家提供错误信息。Cumming教授认为,采用债券或优先股的形式可以降低早期投资者误导后期投资者的几率,同时,他还认为外部风险投资者应该拥有相对于内部风险投资者的优先权,否则内部风险投资家有动机诱使外部风险投资家投资于净现值为负的项目,将外部投资者的财富向内部投资者转移。

第五类,短期利润操纵。在分阶段风险投资过程中,企业家可能修饰公司的经营状况、财务状况等,使其优于企业的实际情况,以促使风险投资家进行下一轮投资。当风险投资家拥有可转债或可转换优先股时,企业主将失去粉饰企业短期盈利状况的激励,因为一个质量好的信号将引发转换,从而导致企业家的股票价值被稀释。在信息不透明的企业,这种操纵短期利润的代理问题更为突出,如处于早期创业阶段的企业或高科技企业。

第六类,抢劫(hold up)。这类代理问题中的一种是,当企业家无法按照贷款合约支付利息时,风险投资家可强迫企业实施破产,此时风险投资家便有机会要求与企业家重新谈判,签订新的、更有利于风险投资家的投资合约。风险投资家组团进行投资可以有效地降低该类代理问题。

第七类,债券的其他代理问题。债券与很多类型的代理问题相关,如风险转移、资产剥离等。因此,当企业这一类型的代理问题比较严重时,将不适合使用债券作为投资工具。

在实证检验部分,Cumming教授首先对所有的数据进行了“比例比较”和“均值检验”,并计算了相应的相关系数矩阵。比例比较主要用于当保持其他交易特性不变时,检验按照某一交易特性划分的不同类型的风险投资活动,对某一特定投资工具的使用频率是否一致,如有限合伙制风险投资家和公司制风险投资家使用普通股投资的频率是否一致,保持其他交易特性不变。在统计意义上显著的检验结果有:有限合伙制风险投资家较公司制风险投资家,种子期企业较扩张期企业,1990-1998年较1999-2000年,生命科学企业较其他类型高科技企业,更倾向于更多使用普通股投资;而风险投资家多于一家时(风险投资团),则更倾向于更少地使用普通股;处于夹层期、收购期或转型期的企业比处于种子期或扩张期的企业更多地使用债券融资,而生命科学企业比其他高科技企业更少地使用债券融资。

均值检验考察了使用不同类型投资工具的投资额均值及投资额占比均值之间是否存在显著的差异。检验结果显示,利用优先股或其他工具组合(包括债券、普通股、优先股、可转债、可转换优先股之间的不同组合)进行投资的投资金额显著偏高,而利用普通股、可转债以及债券和股票组合进行风险投资的投资金额显著偏低。就投资占比而言,普通股、债券的投资额占比明显较高,而优先股、可转换优先股和其他工具组合的投资额占比明显偏低。

相关系数矩阵计算了使用投资工具(普通股、优先股、债券、可转债、可转换优先股、普通股和债券混合以及其他组合方式)与风险投资家性质(有限合伙制、公司制)、风险投资交易特性(绝对投资额、相对投资额、组团投资、投资轮次、投资时间)、企业家性质(企业发展阶段、雇员数量、行业、所在地区)之间的相关关系。其结果显示,被人们认为功能上相当的投融资工具的相关系数之间存在显著差异,比如,就种子期的企业而言,促成使用债券和优先股的因素明显不同(相关系数分别为0.07和-0.11)。因此,可以认为之前中性突变的猜想不成立。

Cumming教授还采用了多元逻辑回归模型来分析投资活动特性对投资工具选择的影响。以具有一定特征的风险投资活动使用某种投资工具的概率来表示检验结果。Cumming教授选定了9类变量作为该概率模型的影响因素,分别是:风险投资家组织类型、风险投资企业所处阶段、企业雇员规模、风险投资规模、是否组团进行风险投资、投资轮次(第1轮、2-5轮或6-11轮)、企业性质(生命科学或其他高科技)、所处区域、以及年固定效应因子(以控制市场、行业、监管变化以及学习效应)。

Cumming教授发现,模型的检验结果中没有任何统计意义上显著的证据可以证明种子期的企业使用可转换优先股的概率更高,因此,不能推翻之前关于加拿大具有与美国类似的税收优惠的假设,可以认为前人利用美国数据所得出的结论与加拿大的差异是由美国存在的税收优惠所造成的。就学习效应而言,只有少量的证据显示在后几年使用可转换优先股的概率升高,但同时,数据检验结果显示在这段时间其他的一些投资工具,尤其是普通股的使用频率也明显升高,因此,Cumming教授认为不存在任何随时间变化不同类型的风险投资活动向使用某一特定投资工具收敛的趋势(也可观察图1至4)。

除此之外,Cumming教授还观察到,公司制风险投资家比有限合伙制风险投资家使用债券、债券和普通股混合的方式进行投资的概率分别高出7%-8%、7%-8%、2%,而使用普通股、优先股进行投资的概率则分别低了12%-13%、3%,但两者使用可转换优先股投资概率相当。公司制风险投资家比有限合伙制风险投资家更倾向于使用债券类投资方式的结论与公司制风险投资家的激励性报酬安排较低、稳定生命周期较短、且不喜欢对企业家进行积极管理的事实相符。

种子期的企业使用普通股的概率比非种子期的企业高5-7个百分点,但使用债券或债券和普通股混合方式的概率较低,分别低3-7个百分点和3-4个百分点。Cumming教授的解释是处于种子期的企业一般没有足以支付债券利息的收入现金流,同时,使用债券所引发的代理成本在种子期尤为显著。而且,种子期的企业使用优先股融资的概率总是比其他阶段的企业高出4%(在99%的置信水平下显著)。一种合理的解释是,随后阶段可能发生的风险投资基金组团投资中存在的代理问题,使得投资者要求其收入独立于其他投资者的收入的需求提高,而优先股的使用可以使得风险投资团中各个投资者的收入相关独立,从而减小该类代理问题的影响。

雇员数量少于50人的企业使用可转换优先股的概率较高(多3个百分点),而使用优先股的概率则较低(少2个百分点),这与可转换证券多被用来给小规模企业融资的观点相符。

高科技企业使用可转换优先股的概率更高(高出3-6个百分点),但并不更倾向于使用可转债。Cumming教授认为这是因为高科技企业一般不具备支付可转债券实施转换之前所要求利息的能力,但这类企业中双重道德危机、三边谈判和短期盈利粉饰的代理问题非常严重。这个结果表明,前人关于可转换优先股的研究结论有可取之处,但在不存在美国税收优惠的环境下,可转换优先股只在某类特定代理问题显著存在时才被风险投资家们使用。

风险投资家对企业的投资额和相对于其他投资者投资额的相对比例是非常重要的变量,因为它们与风险投资家的议价能力和谈判能力息息相关。相对投资额50%的提升将提高风险投资家使用普通股、债券和可转债的概率(2%-5%),降低使用可转换优先股、优先股或其他组合的概率(2%-5%),而绝对投资额每提高100亿美元,将使风险投资家使用优先股投资的概率增加0.5%-0.9%,使用可转债的概率降低0.7%-1.4%。

收购期企业使用普通股融资的概率较高(多9-14个百分点),而使用可转换优先股的概率较低(低10个百分点),这是因为这一类企业大多已在公开市场上上市和交易。相比而言,转型期的企业更常使用债券进行融资(增量概率为8%-9%),而更少使用普通股融资,造成这一现象背后的原因可能是由于这一类型(多数已上市但面临破产)的企业很难再发行新股进行融资。

尽管众多学者对于美国数据的研究均支持了可转换优先股是美国风险投资活动中最优的投资工具,但Cumming教授的研究结果表明,在不存在类似美国税收优惠的加拿大,并不存在这么一种单一形式的最优风险投资工具,不同类型、不同性质的代理问题将显著影响风险投资工具的选择。代理问题的产生同企业家、风险投资家以及风险投资交易的性质特点息息相关,因此,在风险投资活动中,应根据交易的特点和参与方的性质所引发的代理问题来选择恰当的投资工具,设计恰当的阶段投资方案,组建恰当规模的风险投资团,并要求恰当数量的董事会席位等,而不能一味迷信于理论上最优的可转换优先股。

爱华网

爱华网