现在中国的问题不是能不能创业,我比较担心的是创业之后能不能把企业做大

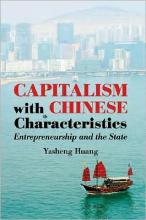

经济发展模式有两种,一种是藏富于民,一种是藏富于国,我觉得前者要比后者优越,这就是为什么我现在(至少是有保留的)鼓吹印度模式的原因。印度的国民生产总值确实不如中国,最近几年它跟中国的差距越来越小了,但是它的居民收入比我们中国的增长速度要快。我们可以看到,如果说印度的国民生产总值跟中国相比是1:3的话,他的居民消费占国民生产总值的比重与中国相比基本上是2:1。

在政策方面,印度对外资的开放是先于中国的,但实际情况是外资不愿意进去。外资为什么不愿意去呢?这是因为印度的政策是既鼓励外资,又鼓励内资,外资进不进入,主要取决于它对在这个市场的竞争能力的判断。

我一点都不反对全球化,我反对的是:全球化就是引进外资。其实,全球化有很多方式,为什么中国不能通过做供应商学到技术,非要通过外资呢?北京大学有学者利用中国统计局的数据库来研究外资企业对内资企业有没有技术转移,结果他发现,没有任何证据表明,外资企业能给内资企业带来技术转移效应。结果反而是如果一个地方外资多的话,内资企业的发展水平就会更低。

上海模式就是通过“牺牲内资”来扶持外资。我们最近做了一个统计,上海内资企业在全国30多个省市区的排名非常靠后。大家其实也都知道,上海没有自己的品牌。这并不是上海人不聪明,或者上海人不会创业,上海人在上世纪30年代是一个非常具有创业能力的城市,荣毅仁不就是当时的上海人吗。

鼓励内资当然也就鼓励创业,只要有一定空间,中国人是最愿意创业的。有没有创业精神在中国不是什么问题,相反这可能是日本、新加坡政府比较担心的。在新加坡、日本有很多非常强大的公司,对于毕业生来说,面临的选择往往是去索尼工作还是自己创业?从某种程度来说中国创业过于踊跃是因为中国这种大公司比较稀缺。

软件行业就是这样,中国软件行业发展速度很快,基本保持在30%、40%左右,但多数中国软件公司做到100多人就做不下去了,你可以看到印度的软件公司会有几万人。原因我觉得很复杂,有体制也有文化方面的原因。可以想一下,如果150人是极限的话,那么第151个人肯定要去创业的。

创业精神对一个国家来讲意义非凡,国家经济体制可能有一些欠缺的地方,但是创业精神会弥补这些缺陷造成的影响。比如,创业能够弥补这个国家的经济不足,在拉丁美洲我们就发现创业的最高潮期恰恰是经济最困难的时候,这在很多国家都适用,低谷期是人们创业的高潮期。比如说前苏联解体以后,俄罗斯人已经没有什么创业精神了,假如说俄罗斯人跟中国人一样有创业精神,可能它的十年经济衰退期就不会那么严重。俄罗斯2000年的国民生产总值是1989年的50%。如果它具有像中国一样的创业精神,这个衰退可能就是30%而不是50%。

现在中国的问题不是能不能创业,我比较担心的是创业之后能不能把企业做大。

爱华网

爱华网