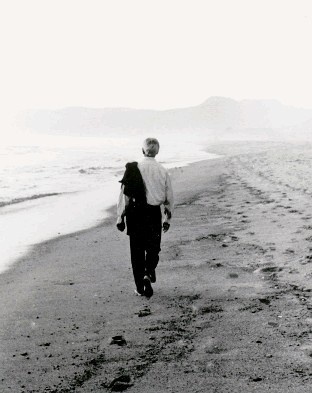

车缓慢行驶。厦门市疏港路在细雨中融入夜色。浸湿的路面反射路灯,一片金黄从车的前窗撞了进来。

金黄的光线中老人的轮廓清晰分明,他表情平静。言语间,仿佛27年前“厦门特区破土动工那天,热火朝天”的景象,正波澜壮阔的上演。

然而如今听不到1981年施工机械在厦门特区最初那2.5平方公里的丘陵上发出的轰鸣;也听不到1989年全国人代会期间召开的国务院专题会议上,对厦门60平方公里“台商投资区”规划请求的一阵非议。真切的,是打在车窗上的雨声,以及这个曾置身改革开放经济特区建设的老人均匀而沉稳的呼吸。

“你可以听到人民群众和广大干部对改革的迫切渴望,他们希望改革开放更快一些,你才知道自己没做错。”在特区工作的12年,是老人用心倾听的12年。

邹尔均,厦门经济特区管委会第一任主任。他曾在福建龙岩工作32年,后在福建省政协副主席位置上退下来,其间夹着满满的12年。这段时间里,他是厦门的改革者、开创者、实干家,卸任龙岩地委第二书记到厦门时,他对那里的一草一木都难以割舍。

而此刻,一片细雨夜色的厦门,早让这位前市委书记、市长,感觉更踏实。即使在这里工作12年后,要上调到省里,他也从没有过把“窝”挪离特区的打算。

他转过身来反问:“一个领导如果只想着在一个地方干几年就走,能在这个地方干好吗?”车缓慢行驶,他身后是28岁特区的绚烂霓虹,灯影流泻。他的面孔是这片不断闪动变化的华彩中不变的浮标。

“您看,厦门经济特区就这么大,2.5平方公里一眼望到底。我们能不能办得再大些?”那是1984年,他陪同南巡的小平同志站在楼顶。

改革开放“总设计师”邓小平只是笑了笑,没有回答他。

而此时此刻,自封“项目经理”的邹尔均也笑了笑,今天的厦门市,站在任何一个楼顶肯定都是望不穷尽了。车缓慢行驶。

有时邹尔均只能“先斩后奏”。在推进工业系统改革时,一口气撤销掉8个工业局简化企业审批、放权给企业。他也清楚,工业局对口的国家部委可不想砍掉自己在地方的腿脚。

有时邹尔均是“在高压线上走钢丝”。推进农业系统改革,他一口气就砍掉农业的征粮任务。毫无疑问,在计划经济下,变革农业粮食制度要冒巨大的政治风险。

“我也有遗憾。”他投入地挥舞双臂,这个曾经的厦门特区的掌舵人已经忘记了自己身处车内,“当时应该多撤销几个局,把农业局也撤销掉,改革就能更彻底。但,机构改革牵扯很多利益,阻力很大。”

在邹尔均的心里,特区是因改革而生的,改革是特区的魂。“一个字,闯。特区要走到前头,成功了可以积累一些经验,失败了也就积累一些教训”。这是改革者的豁达和勇气。

老人也有自己的“传奇故事”——邹尔均和邹尔康是中国改革开放史上少见的一对兄弟,两人同时奋斗在特区的一线。

在龙岩工作的邹尔均,很少见在广东工作的哥哥。从龙岩调到厦门时,他给家里写信;而老父亲同时也收到了邹尔康到深圳特区赴职的家书。

邹尔康后来又从深圳特区调任海南特区副省长。如此一来,兄弟两人涉足中国改革开放风起云涌过程中的三个特区。

车缓慢行驶,暗暗的车厢里,老人眼角流露出一份亲情,很显眼。“各干各的,到北京开会,才有空聊聊特区工作和彼此。”一个国家的改革和一个家庭的奋斗,两个故事就这样链接起来。

9月1日下午,邹尔均在厦门接受了本报的采访。原本采访约定两个小时,但在老人连贯的思路下,对话一直延续到晚上。

“小平同志南巡到厦门的时候,说好只给我5分钟的时间汇报厦门的情况,我汇报了7分钟,给厦门多争取了2分钟。”他原本上翘的眉尾,笑到弯下来,顿时让人少了畏怯多了亲切。

特区发展“两段论”

《21世纪》:来厦门之前,你已经在龙岩地区工作了30多年。你是怎样调到厦门的?那时候,知道来特区要做什么吗?

邹尔均:我在龙岩老区干了32年。1981年9月26日,福建省委全会上领导找我谈话。领导说,你得挪一下去厦门。我一听就问,去厦门干什么啊?搞特区。我接着问,特区是什么啊?

我刚开始的想法是,我不能去,我在龙岩干了32年了,这里的情况都清楚都了解,一草一木都有感情。到厦门去搞特区,这是我第一次听到“特区”这个名词,当时深圳特区建设还没全面展开。

9月26日谈话,10月4日,我移交了工作,就来到厦门啦。

《21世纪》:这么突然的调动?刚到厦门的第一印象怎么样,最早特区规划的就是厦门湖里2.5平方公里那么大块地方吧?

邹尔均:来到厦门,我问当地的干部,特区在哪里啊?他们就带我去看那2.5平方公里的地方。一片荒凉,一片丘陵起伏。那上头什么建筑都没有,只有几头牛在吃草。这边正发愁,那边就说10月15日有香港的记者团来采访厦门经济特区。你想想,现在这个荒凉的特区,报道出去能成么?

我们一商量,无论如何要有动作出来,但当时特区规划还没搞好。山头总可以平整一下吧。我们找来工程技术人员,对已经规划的九个山头确定了三个标高,平整了再说。到10月15日,选择香港记者来的那一天放炮动土,一大批工程机械车辆推土,场面很壮观。香港的媒体推动了我们一把。厦门经济特区的建设就这么开始了。

就这仓促的开工,一下子影响就很大了,一些香港的、东南亚的企业家就陆陆续续地到来了。

《21世纪》:特区就这么起步了?

邹尔均:这是开了特区建设的头,特区的发展是一个长期的过程。厦门特区的发展的历程可以分成两个阶段。

一个阶段是,特区刚开始就有来自北京的“杂音”。我们顶着杂音动工了,但特区规划、资金启动、政策支持也都不到位。直到小平同志第一次南巡,杂音才消失。

第二个阶段是,1990年代初,杂音又出来了,特区的建设再次面对质疑。小平同志再次南巡,我们刚开始很紧张,后来谷牧同志给我们传一句话过来,改革是放不是收。杂音没了,改革推向了全国。

小册子引发的争议

《21世纪》:你这么一讲特区的由来,感觉厦门的起步很顺利啊。

邹尔均:现在的人来看,改革这是顺理成章的,这没什么了不起的。但在当时来看,都是踩着高压线来走的。

特区刚开始不久,就来了个《租界的由来》。这小册子给我们很大的压力。

《21世纪》:这是哪里来的小册子?说特区是租界?

邹尔均:我们那个时候,刚开始不久,从北京发来一本小册子《租界的由来》。它是说,你们搞改革开放,引进外资,就是搞租界。这吓坏我们了,搞租界意味着什么?卖国主义。特区就是殖民地,这可是一个大的原则问题,我们当时就很困惑,究竟是怎么一回事?

《21世纪》:厦门特区产生于风口浪尖上,是不是压力更大一些?在这种压力面前,你们是如何面对质疑的呢?

邹尔均:那个时候,正好美国的雷诺公司在厦门加工骆驼牌香烟。北京那边就发话了,你这个合作项目是卖国主义。很多人都想不明白,对我们自己的经济发展有利的改革开放怎么就成了卖国主义?

但是,看看广大的人民群众、广大的干部是怎么想的。当时我发现,人民群众和干部批评你改革开放的进度太慢。广大群众是要求你改革的,是要求你快的。这种意见,正和《租借的由来》的立场相反。

改革开放是得人心、得民心、得党心的。所以,你听到干部群众的想法,你就知道自己没有错。群众和干部的愿望是我们改革开放的动力,我们选择坚定不移的走下去。

在改革是姓资姓社、改革开放是放是收的这个关键时刻,小平同志来了。小平同志再次南巡,力挽狂澜,保证改革开放的正确方向,促进了中国经济的两次大发展。

爱华网

爱华网