如果说托马斯·弗里德曼(Thomas L .Friedman)以《世界是平的》一书为商业理论上的“全球化”做了定音,那么,“春江水暖鸭先知”,企业家们对全球化的感受更要早于理论研究者。TCL的李东生曾说过:“TCL在法国的管理者,他们的收入是TCL高层收入的10倍。我们TCL的高层,手机是24小时开机,但是法国的管理层只到上班的时候才开,平时不开。管理效率没办法比。”中欧工商管理学院副院长张维炯认为:在这种情况下,如果TCL要降低成本,就需要一大批懂得国际商业经营的、有能力的企业家来操作他的企业。“所以企业国际化呼唤管理教育的国际化,这是非常明显的趋势。”张维炯表示。

师资多元化是最佳状态

全国MBA教育指导委员会常务副主任赵纯均对大陆商学院的院长们有个评价:“如果有些大学的校长还把MBA项目看做是提款机的话,幸运的是管理学院的院长们真有些使命感,想把工商管理教育办好。”赵纯均的评价还是客观的,这一点从各商学院不遗余力地高薪聘请国际大牌教授上就能看出来。商学院对自身的国际化,也是从师资这一教育根本的国际化开始的。清华经管和复旦管理学院甚至为了吸引一位国外教授,把院长的位子空出来。

但对国际大牌教授的吸引力,并非只是高薪和职位那么简单。大陆商学院经过十几年的积累和改革开放,在资金上已经有实力聘请一两位大牌教授,也有魄力把管理位置让出来,而且院长换届制也为这种“禅让”做好了准备。但在更大程度上,院长们感慨:对国外教授的吸引,不是单纯一所学院能办到的,而需要整个城市的配合。除了大牌教授的薪资水平、研究环境和自身发展需求之外,其配偶在中国的就业和发展,和子女的教育也都在考虑之中。而国内除了“从月球看地球”的长江商学院院长项兵,和有欧盟背景的中欧国际工商管理学院,很少有院长或学院对国际上的大牌有吸引力。特别是不了解中国的欧美教授,更是对体制内大学心存芥蒂。

体制内商学院像清华、北大、人大、复旦、上海交大都有一定比例的海外教授,有些学院的比例已经达到了10%到50%。但它们所宣称的“海外教授”是指有留学经历的华人,在国外拿到了硕士或者博士学位,而并非在欧美国家的大学做过教授。这不过是大陆商学院的权宜之计。但引进海归教授的好处是,他们比在计划经济中成熟的本土教授更有职业精神,比较好管理;而且海外的留学经历让他们更熟悉和认同国际通行的学术规范。在课程体系上,他们可以更熟练地使用美国教材,更能领会案例教学的本质,甚至用英语授课。从学术研究上来看,海归教授无论在对欧美国家的了解程度,还是对在国际学术期刊上发表流程的熟悉上,显然都更胜一筹。但明显的不足是,海归博士可能更偏向于照本宣科,对大陆企业的理解不充分,很难让学生满意。人大商学院院长伊志宏表示:“从研究和教学的综合考虑来讲,也不能说海外教授一定比本土的教授就强,完全要置换掉。实际上各有优势和不足。我希望教师队伍是一个多元化、多样化的状态,充分发挥各自的优势。”

强调生源的国际化

国际顶级商学院的毕业生就业情况和投资回报率大大高于国内大学,而当中国经济发展使得大批白领有资本选择国外学院的时候,以清华、北大、复旦、上海交大为代表的国内一类高校招不到国内最好的学生。当国内高校意识到它们输在了自己的阵地上,管理教育的国际化开始了。

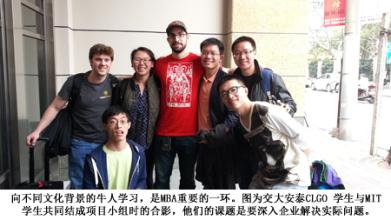

清华经管MBA中心常务副主任毛东辉表示:“学员能够接触到不同背景、不同角度的意见,在经营理念和实际运用上的地域和文化差异会让学员在讨论中碰撞出火花,不同国籍的学员之间的取长补短会使小组的思维方式更加完整。从长远来看,海外来的学员毕业后有些留在中国的外资企业工作,而有些则回到海外,这就使得本土学员的人脉资源遍及全球,为未来在国际化竞争环境中工作增加优势,对中外学生都是一笔宝贵资产。”美国的顶级商学院在录取学生的时候,也一定会在世界各地保留确定数量的名额,以便学生在课堂讨论中能接触到不同地域文化的思维方式。

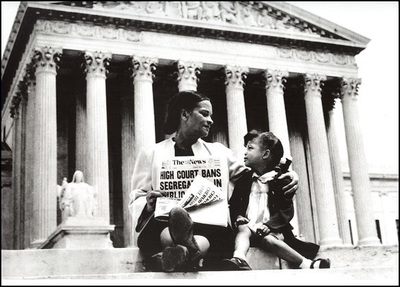

中国商学院在保证生源国际化程度上,有两个方面的举措:一个是MBA国际班会招收一定比例的国外学生,另一个是与国外商学院交换国际交流生,互相承认学分。清华经管1997年开办了国际班,今年招生有一百多一点,一半以上是国际学生,来自六大洲22个国家。清华经管学院副院长仝允桓表示:过去是中国学生到外国读书,现在有这么多的外国学生到中国读书,这反映了中国的商学院、中国的MBA教育在迅速地往国际化发展。

不少国际交流生或者读大陆商学院国际班的学生表示,他们之所以选择中国的商学院,看中的是中国的经济发展速度。有意愿将来到中国发展,所以在MBA期间就希望有机会对中国有所了解。而大陆的商学院院长们也承认:与师资的国际化成悖论的是,国外学生到中国来并非要学美国或中国商业,他们更希望了解的是中国的商业思维方式。而能吸引他们的,是中国经济的持续性高速发展。

但生源上的国际化,虽然数量上有了很大进步,但能与国内商学院互认学分的国外高校,现阶段尚未有国际上的顶级学院。与国际化交流生发展速度不一致的是,MBA学生在实习和就业上,尚未有很大的全球化突破。欧美商学院的MBA学生,无论是暑期实习还是毕业后的就业,有相当大的比例分散到世界各地,而不是留在毕业学院周围。而对于北大、清华来说,读MBA还是不少外地白领进京的手段,更不要说出国就业。

事实上,不少全球商学院排名都把国际化程度看做一个重要指标。但大陆的学生一定要理解的是,土地面积广阔的中国,国际化的难度一定比想不国际化也难的欧洲国家大很多。

融入全球商业管理教育体系

北大光华管理学院院长张维迎表示:大陆商学院一种可能的前景类似于现在中国的汽车格局,大量的中国商学院是给外国商学院搞“代工”。现在批准的国际合作项目有30多个,这30多家全部是OEM项目。就是在中国做这个项目,然后授予外国的学历,中国处于打工的状态,给别人招生。这种情景造成中国一流的本土商学院给外国二流的本土商学院打工,中国二流的商学院给外国三流的商学院打工。张维迎的话点出了大陆商学院诸多合作项目的“软肋”:与中国商学院合作的外方学院的级别非常低。甚至大陆的某些顶级学院还要靠国外的不知名大学授予学位。

事实上,大陆商学院现有的国际合作都有其阶段性的目的。复旦大学管理学院院长陆雄文表示:“国际化不是简单的追求几项指标,而是要融入到全球商业管理的教育体系,合作双方共同发展,并且还要有自己原创的贡献。国际合作项目,不仅是为了培养国际化的学生,更重要的是在培养我们自己的教师,他们要具备国际化的水平,能够不断去传递最先进的、具有全球视野的知识给学生。这才是商学院的核心。”

国内商学院之所以在国际上得不到与之匹配的合作学院,很大程度上因为学术不规范等原因导致得不到国际认可。而国内商学院也在此方面做出了极大努力,不仅要求教授升职必须在国际学术期刊上发表文章,而且积极通过AACSB、EQUIS、AMBA等国际认证。目前我国的清华大学经管学院和中欧国际工商学院已通过了前两项认证,而大陆也只有这两所学院有和国际上顶级商学院的合作项目。

爱华网

爱华网