太多机会、困惑在冲击、膨胀我们

莎乐美有个很有意思的结论,她认为人的存在是有三样东西,一个是身体(body),一个是头脑(mind)、一个是灵魂(soul),人性其实在骨子里希望三位一体,但这非常之难,其实这也正好是人性挣扎的部分,

别人应该在四百年才能发生、完全经历的事情,我们在四十年都发生了,而且还走的是人家最极端的两端。四十年前的今天和现在,简直是天壤之别,太多的机会,太多的困惑,挤在我们时刻都被冲击的头脑、心灵、身体之中,太多人被膨胀掉了。

现在大家都在说中国社会的转型。所谓转型,中国这个转型可不仅仅是简单的经济转型,如果谁把今天中国所面临的局面只定义为经济转型,我相信从历史的角度看,他肯定错了。

高手的很多功法需要内功深厚才能承受得住。互联网这件事情的魅力在于谁都不是天下,所有人才是天下,你的霸主之心先化为无、然后才会有。

主持人:自从您2000年离开互联网行业,六年来几乎绝迹这个领域,六年您的主要精力放在哪里?

张树新:是,很多互联网的会、访谈都来找过我,回忆旧事的时候也有很多人想起来瀛海威、想起来我。几年来,我一方面是做自己的投资的工作,另一方面就是读书、读了大量历史、人文方面的书。古今中外,这种穿插式的阅读很能给予人思考的乐趣。而且上升到对事物本源的思考后,很多道理都是相通的。再回过头去看那些我经历过的事情,就会发觉一些事很有意思。

主持人:最近印象比较深的是哪本书?

张树新:05年“十8226;一”期间我呆在海边的家里,非常完整地看了一遍西蒙8226;波伏娃的《第二性》。国内简体字版的一直不是非常完整,去年11月我在台湾的时候终于买到了一个全本的。

看的过程中,我一直在想,西蒙8226;波伏娃到底想说明什么?因为那个时代正是萨特存在主义形成与传播的时候,你会发现她穷极毕生在思考,用很多自己的生活去实践,也许到最后,她都没有证明什么,但这不重要,她一直在思考。还有一个人叫莎乐美,很有名的故事,她激发了尼采,是尼采的偶像,但是她不喜欢尼采,她喜欢里尔克。最近北岛有一本书,讲了关于西方译作的书,其中讲到里尔克,里尔克是德语时代最伟大的诗人,后来莎乐美也是弗洛伊德的学生。莎乐美有个很有意思的结论,她认为人的存在是有三样东西,一个是身体(body),一个是头脑(mind)、一个是灵魂(soul)。而这三样东西她认为是很难三位一体的。

我们经常讲一个人聪明不聪明,知识结构是不是复杂,这是讲头脑,这人很健壮这是讲身体。还有一个灵魂,或者翻译成心灵,信宗教的人会讲灵魂,心灵我们会讲到善良,关怀和讲到人道。这三样是不同的东西,我们所有的人性其实在骨子里希望三位一体,但这非常之难,其实这也正好是人性挣扎的部分,每个人都应有这三样东西。我看到莎乐美的结论时就觉得特别的精彩。你仔细想,人生是不是就这三样东西。

主持人:那么这三样东西是不是真的可以统一在一起呢?

张树新:你看一个人非常的聪明,他可能身体很孱弱,而且也未必是道德意义上伟大的人;你看甘地,他是道德意义上非常伟大的人,但他身体并不强壮,甚至他还不一定很聪明;但同时还有些人极聪明,也有道德意义,比如说圣徒,几大宗教的创始者,他们即是智者,又是道德的力量化身,所以人们忘记他的身体怎么样,包括物质生活怎么样,你把所有的事都按照三样东西去看,然后你来理解自己。

所谓人生幸福,无非是你这三样东西都相对充足,人对这三样东西都有各自的渴求,你渴求知识,渴求财富,财富使你的身体过得很好,至少穿的衣服是丝或纯棉的,你住五星级酒店和住招待所是不一样的,这都是身体的感受。而身体的感觉跟你的心灵感受会互动。有些人很贫穷的时候会不会恶从胆边生?我不知道。但是你知道我们现代中国人的生存困境是什么?

我前两天在飞机上看到有一个评论家采访余华的文章,余华最近写了本《兄弟》,媒体问他说,你为什么十年后再写这样一本书?余华说他十年前在中国写了很多东西,然后出国,出国后,和别人交流产生了困惑。

就有欧洲人告诉余华说,你们几十年前所经历的东西欧洲四百年前发生过。那是一个纯粹的禁欲和非人性的社会,你们现在正在发生的又是欧洲四百年后发生的,纯粹的纵欲和人性的泛滥,这两者在欧洲的过渡是400年,即使美国大概也有一、二百年,前提是欧洲资产阶级革命以后的一些精神被带到了美国。

现在你就会发现我们现代中国人处于什么样的精神困境了?为什么走到这样一种精神困境——别人应该在四百年才能发生、完全经历的事情,我们在四十年都发生了,而且还走的是人家最极端的两端。四十年前的今天和现在,简直是天壤之别——我指的不止是物质。那你就知道我们活在当下这些人,这么多的、原来完全稀缺的东西,包括太多的机会,太多的困惑,挤在我们时刻都被冲击的头脑、心灵、身体之中,太多人被膨胀掉了。他当然不知道为什么被膨胀。

现在大家都在说中国社会的转型。所谓转型,中国这个转型可不仅仅是简单的经济转型,如果谁把今天中国所面临的局面只定义为经济转型,我相信从历史的角度看,他肯定错了。再过十年你再看,我敢打赌他肯定错了。

太多机会、困惑在冲击、膨胀我们

主持人:这十年恰恰是经济、社会变革同步发生的十年,而在过去十年中,被称作“革命”的互联网也在其中扮演了重要的角色,几乎是承载这些的基础。

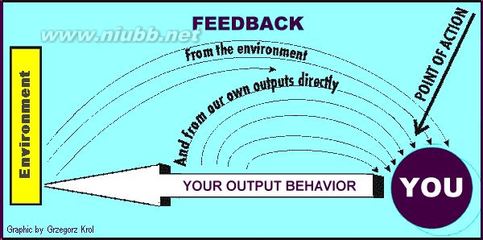

张树新:是,很有意思的一件事。回到互联网的思考上来,互联网是一个很先进的东西,包括在西方也是个最先进的东西。由一种技术创新带来的全面的、崩溃性的重组,当然我们一直面临旧世界的很多阻碍,但参与其中的人一直有机会,你就会发现这样一种力量带给人的是一种幻觉——假设你幸运地诞生在这个伟大的时代,你会产生很大幻觉。

我最近认真看了看马云的讲话,我觉得马云颇有点一代教主之风,这大可不必。我觉得他好像很喜欢武侠小说,读过武侠小说的人都知道高手的很多功法需要内功深厚才能承受得住。而且你自己不可能是天下。互联网这件事情的魅力在于谁都不是天下,所有人才是天下,你的霸主之心先化为无、然后才会有。

主持人:就像那个六脉神剑似的,所谓有形化于无形,大音稀声、大道无形。

张树新:你现在已经太有了的时候,未免就会与真谛失之交臂,大家都是一个过程中的人物,我们今天看不到谁是一代宗师。这就是这个行业的魅力,所有人都有机会,永远有机会,这才是这个行业最有意思的东西。

主持人:正像您说的,赶上这个时代是很幸运的事,如果能够在其中留下那么一笔,就更是幸运感膨胀的事了。

张树新:所以,你来看,互联网为什么给人这么大压力?我刚才讲这四十年已经浓缩了,如果你仔细坐下来想会想得头疼,我是经常百思不得其解,后来我跟很多人讨论,发现没人给我答案,经济学家只说清楚一小点,社会学家也说一小点。我们过去的这种教育知识结构,导致的最大问题是它把学科的分类变得很死板,其实学科和学科之间是有机相连的。

三年前我给自己做了一个计划,就是重新读西方六百年和东方六百年,我开了一个书单,因为这六百年是变化最快的。也是东方和西方拉开距离、形成很大分野的六百年——郑和下西洋也恰恰是600年。

这六百年之前,东西方有天然的地理相隔,彼此没有什么关系,人类都是按照自己的本能向前思索。但光读编年史是没有用的,你要看当时的社会政治组织、结构制度的变迁。其实背后是它的文化、法理结构和社会学的沉淀综合形成的。

福山写过一本《历史的终结和最后之人》,他基本认为西方今天的制度就是历史的终结,东西方冲突不可避免。最大的问题在哪?就是说我们今天应该解读中国这四十年。我跟很多人讲,我并不是想做什么,没有说要著书立说,我没有这个兴趣,我也不是学者,我只是觉得人活在这个年代居然不知道这个年代是怎么变的?自己和这个时代是什么关系,你会很困惑,这是今天的困惑。

不是内功深厚,你怎么承受互联网太多的人从生到死,都没有明白他所生存的世界和他的关系到底是什么?到底这个世界为什么走到今天?是因为什么变化?哪怕它不是很实在的东西,哪怕只是他自己有一个自圆其说的结论也好,非常简单的本源的、本能的一种东西

今天这个时代是特别有趣的时代,由于它的剧烈变化和振荡,全部的东西都是打开的,都是没有结论的,所以它给很多敏感的灵魂和极善于思考的大脑很多机会,让你从头去想。抛弃所有的学科和理论

互联网又是什么?它其实对人的诱惑很大,给予你“创世纪”的幻觉,以为自己可以成为新世界的主宰,让你可以看到很多现实生活不存在的东西,而且你还可以随手拿来,如果你不是一个内功深厚的人,你怎么承受得住,你不走火入魔才怪,你消受得了吗?

主持人:这种困惑是在逐步深入的?

张树新:四十年前,在我刚出生的时候,我们所有的人都信毛泽东,你不觉得很幸福吗?现在的问题是,潘多拉盒子打开了,然后没有答案。同时,生活和生命又开始急剧浓缩,生命极为短暂,你活不了多久——你能活到八十岁已是上天给了你很大的眷顾——在这种情景下,太多的人从生到死,都没有明白他所生存的世界和他的关系到底是什么?到底这个世界为什么走到今天?是因为什么变化?哪怕它不是很实在的东西,哪怕只是他自己有一个自圆其说的结论也好,这么样非常简单的本源的、本能的一种东西。

我大概在三、四年前特别想搞明白为什么世界会这样变化?为什么那个人是那个样子?因为你亲身经历的一些事情会让你问,你非常清楚地看到了很多东西,你清楚地看很多人早已人格分裂。然后你想为什么这个时代这样子?再过两百年大家如何记住这段历史?哪些东西是真实的?哪些是假的?

假如你是一个很敏感的人,假如你的头脑本身还有足够的容纳和思考能力,你的身体够支撑这两样东西,让它不崩溃。那你的头脑足够的吸取很多知识和思考的能力。那你就有很大的动力来建立一个自己的解读系统,然后说清楚你的价值判断,哪些来自于人本能的东西,哪些来自于后天的教育,哪些来自于你心灵本能可能导致的道德选择。

今天这个时代是特别有趣的时代,由于它的剧烈变化和振荡,全部的东西都是打开的,都是没有结论的

主持人:身处一个需要为自己构建价值体系和思维体系的时代,这就是您所说的困惑的根源?

张树新:我觉得今天这个时代是特别有趣的时代,由于它的剧烈变化和振荡,全部的东西都是打开的,都是没有结论的,所以它给很多敏感的灵魂和极善于思考的大脑很多机会,让你从头去想。抛弃所有的学科和理论。

我跟很多青年学者讨论,我说你们特别有机会,我觉得这个时候的中国会出大家,思想的大家。当初有了孔子,是因为从春秋到战国,有了《吕氏春秋》才有秦一统。中国自古以来到今天,产生了当今几千年未有的变局,又加了很多技术创新带来的变数,同时全世界没有一个地方像今天的中国这样是改革和开放同时展开,同时技术上有大量的手段让全球化不可逆转,其中包括互联网的技术。

全世界拥有最古老文化的一个民族,在过去一百年里把自己的传统文化全部扔了,几十年来,我们很少有人受过传统文化的系统教育。你想一想这个情形,在未来的历史上会怎么去书写这些刚刚发生了事情?再过二十年、三十年会是什么样?你不觉得很有意思吗?这大概是我三到五年来的最大兴趣。

主持人:中国传统文化和目前西方的主流文化之间还是存在比较大的差异的,而我们古典文化缺失的这个背景又加剧了现代人的困惑。

张树新:其实生活在中国历史上很多个年代的人是很幸运的,他们不用去想那么多,因为他们看不到那么多复杂的东西。假说你是一个人,你拥有思考能力大概是从1949年开始,当时你是十岁,然后到1976年就去世了。虽然你生活很清贫,但基本上你很幸福,你没有读过任何西方著作,你只看了毛主席语录,然后就笃信这种意识形态,我相信你就活得很好,你会那么痛苦吗?

只要你把一个人从小放在一个封闭的圈子里头,没有让他见过这个圈子之外的任何事情,而人肉身的需求终归是有限的,他不会活得那么痛苦。

主持人:因为无欲,所以也就无求,自然也没有“求”满足不了的痛苦。

张树新:而互联网又是什么?它其实对人的诱惑很大,给予你“创世纪”的幻觉,以为自己可以成为新世界的主宰,让你可以看到很多现实生活不存在的东西,而且你还可以随手拿来,如果你不是一个内功深厚的人,你怎么承受得住,你不走火入魔才怪,你消受得了吗?

人的身体是有限的,人的心智也是有限的,太多人的心智和身体都被极大地透支了,承受他自己承载不了、但又不舍得放弃的大量东西。

这和金钱无关,人还是有一些和金钱无关的东西,但是在我们从极端物资匮乏的年代转成财富年代的过程之中,财富已经变成了一切一切。我十年前说这话,人家说我这人不会赚钱所以才说这话,我无话可讲。我相信,再过十年,灵魂无处安放的问题会更严重。

不是内功深厚,你怎么承受互联网?

主持人:现在我们看到一些关于民生、关于传统的讨论,响应者越来越多、越来越广泛,是不是就是一个体现?

张树新:其实归根结底还是一个精神世界的重建问题,物质世界的建设已经看到了,说到政治方面是政治体制改革,说到整个文化层面那就包括整个社会文明、道德价值、文学艺术诸多东西。我们所有的东西都摆在这了,什么是美什么是丑?就连这个问题都会争论起来的,包括审美价值。

假设你物质生活与身体本身没有任何基本满足的话,也许人不会想这些问题,这是人的本能。只有少数人甘于清贫,比如喇嘛,他是职业宗教工作者。喇嘛要控制身体欲望,然后自我精神满足,他认为他读经书,获得这些知识就使得他的心灵得到了本身的满足,他可以控制身体欲望,这是极端情况。

还有一些宗教的非职业工作者,比如说信徒,我们都不是,但是很多人身上或多或少有宗教情怀,这个宗教情怀的存在无非是因为人们的心灵本身总是笃信一些东西的。

昨天晚上看电视,发现旅游卫视的一个谈话节目很有意思,我第一次看,看到许致远和洪晃在电视上讲,话题从巴金逝世开始,洪晃就认为,你已经作过浮士德了,沽售过自己的灵魂了,你不可能再买回来,你就必须直面自己。

主持人:但她的这个观点被很多人置疑了。

张树新:因为越来越多的中国人开始思考了。那我们再看,为什么西方很多人都可以直面自己的罪过,可以那么冷静地剖析自己的灵魂?因为他们始终相信人的最终审判是上帝,总有一天他要面对上帝,要面对最后的审判。而中国人没有这个底线。所以,我们这个社会的大多数人是不太困惑的,他是无畏的。那些少数知识分子会很困惑,没有答案的时候,他要寻找一个精神支柱,这种精神支柱要么信别人的,要么自己学习,也许学习的结果就是别人很早之前都说过了一些东西,不信你看看老子过去就讲过。

主持人:是,去传统里面需求智慧、寻求精神上的平静,所以“独善其身”、“明哲保身”是一种渐渐抬头的态度。

张树新:这和价值观有关,你到底认为什么最重要,活得安逸重要?还是说干脆不活重要?于是老舍当初选择不活。你也可以不关心你生活半径之外的东西,只能说这是环境已经把人压缩到这种程度的选择,直到身体放弃灵魂的这个层次,那是已经把人压到底的极端状况了。

很可贵的是,我们这代人——生于60年代的这批人关于那个时代的记忆,这是八十年代后出生的人无法想象的,你不觉得现在还有很多那个时代的东西依旧存在吗?

现在很可怕的是,另外一端已经开放到不得了的程度,在同一个时空中,最先进的和最落后的那么紧密地并排出现——四十年前的话语体系,比如一些媒体跟四十年前有什么差别?那你再看互联网上的“男欢女爱”,你会觉得那是另外一个世界,你每天生活在这样一个状态当中,你能不困惑吗?你要建立怎么一个博大的思维体系才能安放自己的灵魂,或者干脆不想。

主持人:“独善其身、明哲保身”的人大都有一些自己的原则、或者说一个人能平静地或者,是因为他对世界的解释说服了自己,按照自己的理解和自己对自己的判断去生活。

张树新:对我来讲,我选择去读书,去想很多东西,逐渐的说服自己建立自己的价值系统去解读。而这个系统本身是能说服自己的,只为自己不为任何人。有很多人老质疑,你真的花很多时间去读这么多东西,你总得有个目的吧。因为我会去重读《资本论》,想知道毛泽东他们当初是怎么看待马克思主义吗?我想知道他的思维是怎么样的。

为什么像我母亲那一代人想问题的方法会被训练成那样,为什么文革中我父亲的日记里全是忏悔?我的父母亲都亲身经历过这些东西。隔了我这一代,我在思考,那么我的女儿怎么去理解这些东西?有一天我怎么给她讲?万一她碰到一些事情、某些东西,我该如何对她解释?因此,你是有责任的,这中间哪些是人性的部分?哪些是这个国家历史必然的东西?

我每天能拉出一百个问题清单,然后去看,然后去想,你一下子会理解为什么要读很多东西。

主持人:就您的思考来看,是人的因素还是中国文化历史的因素?

张树新:如果我们把这些归咎到民族性上,你看中国这两千年来的历史有强烈的重复的感觉——历史一直是前一个集权统治到了那个时间点崩溃混乱,然后再集权,往后看,我们还会面临这样的局面吗?大的趋势是,集权变得越来越小,你还是要看历史过去是什么样?今天这个全局是怎样变化?这中间有哪些和历史本质不一样?

我们过去两千年历史简单重复过,今天我们真的已经成为全球化的一员,开放与技术使得中国和全世界的思维系统是同步的,我们下一代的思维系统,已经跟全球同步了。我们中国延续几千年统治的儒家思维系统在一百年来,经历了二十世纪初和二十世纪六、七十年代的两次彻底打败,已不复存在。建国初期试图建立的也已经崩溃。

回过头来,不论怎么样,你待在北京你上大学,在这个圈子里你这个人已经是精英阶层了,你有自己的判断能力。但其他人、你无法了解和深入的那些人,我们还有八亿农民,我们还有很多弱势群体,下岗工人,他们信什么?

很多人独善其身、安之若素,那你回答我,在你面对自己和面对周围环境的时候,你能不能平静?太多的人选择了明哲保身和安之若素,前提是你还活得不错,你的身体、你的心灵还是能够让它在一起不分裂。极端分裂的例子就是精神病,极端控制的例子就是成为宗教教徒,也许我的比喻不恰当,用我的话来理解,他是宗教的职业从业者,他们是职业地来向大家宣扬一些东西,你可以信可以不信,对于这些职业宗教者的回报是说,他自己感觉心灵安定。

过往六百年酝酿这一百年我就做了这么一件事情,花很长时间来读很多东西,然后想很多东西、观察很多东西。越来越觉得我逐渐开始建立自己的解读体系,这是可以说明问题的一个体系。我可以预测一些我感兴趣的事情的走向,不为任何人。我不像学者,我也没有学者的功利的目标,我没有任何目的,只是为了让自己安静。

近一百年的中国和世界的关系是非常有意思的。但前五百年都在酝酿这一百年剧烈冲撞的发生。你从这个角度来看这十年,互联网在历史上的作用,你就觉得全然可以想通透

其实诺贝尔奖并不重要,重要的在于这个问题的解答只有中国人自己能做,因为谁骨子里了解中国的国情、老百姓和这个民族的气质?谁能把这些东西提炼、总结、建立一个解读框架?

主持人:宗教又总是有每种宗教自己的教义,而且每个人在接受的时候,不管有意识还是无意识,他会从里面选择可以为自己用的。

张树新:我们不是职业宗教工作者,我们也不是精神分裂患者,在这种前提下,把这两极分开,一个极端不能控制,一个极端能控制,中间大多数人,似乎活得不错的人选择明哲保身。但一定还有一些人,他们认为他们可以控制世界,因为这个世界机会太多,这个世界没有权威,每个人都很有可能成为权威,因为有思想真空啊;另外还有一些人活得很不好,没有人告诉他们为什么不好,比如印度很多活得很不好的人就认为他天生命该如此,因为印度教的教义、印度的种姓制度都告诉每个印度人,你的命运生来就是这个样子的。我们不是,我们是有传统,比如陈胜、吴广的“王侯将相宁有种乎?”我们有中国人的传统。

我们来看印度教,印度教徒本身是这样的,他讲轮回,它认为你今生所受的一切都是源于你前世所受的孽,所以这一世你就安心这一个阶层呆着,所以印度的冲突从来都是宗教冲突,从来都没有暴民传统。他思想上有一个纲,一直贯穿下来。你要读几大宗教的差别,就能感受到这种思维方式和指导思维的几个原生标准的极大不同。

我们中国的佛教很有意思,它的职业工作者不多,太多的人是临时抱佛脚,我要升官我就去拜帮我升官的佛,我想生儿子的时候,我就去拜送子观音。你不觉得中国人很有意思吗?

当然,如果你不想这些问题,你是会活得很好。

主持人:但显然大家会越来越不满足,生存条件改善的人当然要去思考,生活痛苦的人会想自己这样是为什么。几乎没有人能觉得自己是安全的、安适的。

张树新:简单的解决是你自己建立你自己的思维体系,然后说OK,我明白了,我能安抚我的灵魂、安置我的肉身可以平静的生活了。

对我来讲,我就做了这么一件事情,花很长时间来读很多东西,然后想很多东西、观察很多东西。越来越觉得我逐渐开始建立自己的解读体系,这是可以说明问题的一个体系。我可以预测一些我感兴趣的事情的走向,不为任何人。我不像学者,我也没有学者的功利的目标,我没有任何目的,只是为了让自己安静。

之所以想这些是因为我困惑,而且我的困惑比别人来得早,来得多,因为我敏感。我可能是天性极度敏感的人。但另外一方面我有很多生存智慧,可以让自己活得很好,这并不等于你不痛苦,敏感的人会经历很多痛苦,非常的痛苦,思想的痛苦,你需要结论,然后你又很不幸运被训练为学科学的,本身思维能力太强,总相信凡事皆有道理。

近一百年的中国和世界的关系是非常有意思的。但前五百年都在酝酿这一百年剧烈冲撞的发生。你从这个角度来看这十

年,互联网在历史上的作用,你就觉得全然可以想通透

主持人:想的过程会很快乐,有所得的时候会更加喜欢自己。

张树新:有个朋友跟我说,张树新你是上帝抛弃的那个人,你不会再信教了,你会非常痛苦,你皈依宗教会幸福很多。但是你永远地问问题,你甚至会去追究宗教最早是怎么开始的,所以你很累,你的脑子一刻都没停。

到现在为止,我并没有得出结论,但是我好像抓到了脉络,通过读史。你想六百年来,近一百年的中国和世界的关系是非常有意思的。但前五百年都在酝酿这一百年剧烈冲撞的发生。你从这个角度来看这十年,互联网在历史上的作用,你就觉得全然可以想通透。

我刚才讲西蒙8226;波娃花了那么长时间写《第二性》,是因为她有太多困惑,女性跟男性到底有什么差别?不同的生理和心理结构,又有什么是后天给的?因为她很困惑,她就去记录很多实践,然后建立这么一个解读系统,这和一个简单的女权主义是两回事,篇幅那么厚的一本书,她一点点认真的写,然后把各种各样的实践和历史积累结合。我特别理解她写这个东西的感觉,如果她不是身为女性,如果不是非常智慧的头脑和特别敏感的一个心灵,她不会花这么长多时间来写《第二性》。其实她一开始是想回答自己的。

后来我看了很多很有意思的思想家的著作,他们的原创动力从哪里来?回到你生存的本质动力的问题上来,今天做生意的动力是什么?我觉得张朝阳挺不错的,他一直有个动力,他老想不要让人忘记他,不要忘记搜狐,因为他一开始做就坚信“注意力经济”,我觉得“搜狐”拿到奥运赞助商资格就很好,让搜狐这三年就有一个动力,因为公众太容易忘记某个人。

主持人:但是,一个人的快乐、物质和精神的富有只有“我”自己感受到了,才是我的快乐,所谓“子非鱼”。

张树新:你知道什么叫“为名所累”吗?

前两天有一个朋友发现我还在看一些互联网的东西,问我是不是要再出山?我说我好不容易逃出来,你知道我现在是多么幸福的一个人,我可以把公司业务扔下半个月,坐在海边的书房里想我所想的问题。连看了半个月,我还没有开始做笔记,这样的“看书”我已经非常享受地看了三年了。

你知道我还有多少事情想做啊?我想走遍世界,我想写游记,人生是个过程,我是觉得我是活得比大多数人都幸福的那种人,虽然我会经常找不着女儿了,偶尔在网上看到她还高兴的活着就可以了。只要活着,哪怕手机丢了,电话断了,那是她自己的事情。

她活得很愉快,为什么?因为她喜欢画画,而她上了一个每天画画的学校,功课非常紧张,她进了那个学校很骄傲,没想到所有人都说她的这个学校是世界级的。她说我自己也是世界级的吗?我说也有可能。

她天性中特别敏感的、画画的天分都在那里发挥了。回过头来,至少到现在为止,我觉得我非常幸福,甚至一直有点担心害怕自己得到的东西太多了,所以我还要回馈东西,一定要对生活和上天怀有感恩之心。

主持人:是,人是要有所敬畏,认识到自己得到的已经超出了一般的水平,奉献的过程也是令人愉悦的。

张树新:为什么我除了自己想一些问题,还愿意跟人分享,因为我发现跟我同样困惑的人其实很多,但我可能比大家早,因为我是一个比较容易先知先觉的人。

主持人:我想您之所以可以有人分享,说明这个社会中、这样一个时刻,和您有相同困惑、相同探索的人还是有一些的,为什么这些东西体现出来很难呢?

张树新:就是因为系统框架问题,我跟很多学者聊天,我说这是你的责任,学者本该回答我这些问题,而你无法回答,谁能把中国的转型写明白?谁就能得诺贝尔奖。这已经不是一个中国的问题,它是一个世界级问题,全世界都要面对。

其实诺贝尔奖并不重要,重要的在于这个问题的解答只有中国人自己能做,因为谁骨子里了解中国的国情、老百姓和这个民族的气质?谁能把这些东西提炼、总结、建立一个解读框架?这不是我的使命,因为我只是个票友,但我可以提问题,我可以看书,可以跟你共同思考,这就是我为什么跟很多学者认知上有很多契合的原因。

主持人:我们现在的经济学家好像不研究这样的话题。

张树新:当然,它不是现在的那些所谓一天到晚抛头露面的经济学家,因为我们面对的不只是经济问题。我这几年最大的兴趣都在于思考这些东西,同时做点生意。做生意是我还要生活,另外就是还没有完全讨厌今天从事的行业。

那天我开玩笑讲,如果哪天尘缘已了,赚了一辈子钱,到自己死前还花不掉,岂不是很无趣?我跟我女儿讲过,我在临死前,要把我拥有的钱全花掉,所以你喜欢做什么那是你的事情,但你要学会活着。她就说那就不能全画画,还要帮人作些设计。我说那都随你。她问我说真的一分钱都不留?我说不、绝对不。她就说我要么找一个有钱人嫁了吧,我说也随你,这是你自己的问题。我供你受最好的教育,你已经很幸运了。她说你一栋房子也不留给我吗?我说不给,你自己挣啊。我还养活我自己的父母呢?我不要你养活我就很不错了。

你的灵魂安放在何处如果能够真的从底层理解宗教,觉得可能这是最后答案的话,那很多人还会选择,因为你一定要让自己的灵魂放在一个什么地方。假设你非常敏感,你会发现将它禁梏在身体里是不行的。

宗教和宗教形式是两件事情,宗教是对人生的一种解释,为什么这么多人选择宗教,为什么很多科学论者最后去宗教那里寻找皈依,也许是有道理的。宗教是一种对生命的解释,是灵魂和身体的关系,所有宗教的原意都是阐释这种关系,但最后发展演变成很多迥然不同的东西。科学是对世界的另一种解释,宗教也是一种解释。

这是每个人的个性选择,他可以有不同的路径选择,但大家的价值观是一致的,方式选择每个人有每个人的个性,性格的东西和价值观应该分开。

主持人:等您真的觉得做生意已经寡然无味的时候,您想做什么?

张树新:我觉得周游世界,然后写书,写游记。和我丈夫还有一个共同爱好是出海。你要自己活得很好,你也明白了自己不是什么伟大人物,你不能解救众生。但你也许有机缘,不仅可以过得不错,还可以向别人提问题,如果没有人告诉你答案,你的心智和物质保证你能建立一个思考框架让自己安静。

我觉得人性中有一些东西是他天生不愿意受限制,我觉得不能靠人管人,靠制度管人,靠架构是行之有效的一个途径。人性天生是有控制人的欲望,人性天生并不认为人人生而平等,这是后天的经验告诉我的。

其实很多宗教都想控制不要把人性的负面扩大。我看过前苏联导演拍的一部纪录片,他的角度很有意思,他拍很多普通德国人和普通犹太人,命题就是“大家都是人”。为什么二战那个时候人性的异化就到了那种程度,普通的德国人嗜杀犹太人,变成像杀鸡那么容易?人性是不是在底层藏着一种东西,在某个特定场合、特定环境下被激化了之后,爆发出来了丑陋的、非人性的那一面?有没有人挖掘这个东西,但你要知道纳粹也是人。文革中的红卫兵也打很多人,但他们也是人啊,是什么样一种精神力量、什么样一种气氛环境在那一刻把人性那一面全部发挥出来了?

是什么东西在发挥作用?这是个很有意思的问题。

我上次跟一个修禅的大师聊天,我说我很困惑,你很幸福,因为我不可能像你一样,我进不去,为什么?

主持人:为什么您觉得他就是真的进去了?他就是真的幸福呢?

张树新:他笃信那些东西使他很安静,你知道吗?我从小见过跳忠字舞,我见过已经类似于邪教的一种信仰对人伤害程度达到了彻底让中国很多年轻人极端逆反,达到那种对类宗教形式都逆反的程度。

如果能够真的从底层理解宗教,觉得可能这是最后答案的话,那很多人还会选择,因为你一定要让自己的灵魂放在一个什么地方。假设你非常敏感,你会发现将它禁梏在身体里是不行的。

宗教和宗教形式是两件事情,宗教是对人生的一种解释,我最近开始读几大宗教的缘起,为什么这么多人选择宗教,为什么很多科学论者最后去宗教那里寻找皈依,也许是有道理的。

如果能够真的从底层理解宗教,觉得可能这是最后答案的话,那很多人还会选择,因为你一定要让自己的灵魂放在一个

什么地方。

主持人:如果一个穆斯林在欧洲长大,他还会信伊斯兰教吗?

张树新:应该不会,这不是天生的,这完全是后天选择,但也许有人还会。很多人一定要选择一种人生和生命的解释。生命从有到无,宗教是一种对生命的解释,是灵魂和身体的关系,所有宗教的原意都是阐释这种关系,但最后发展演变成很多迥然不同的东西,因为人有很多层面,有智者,有普通人,普通人会用普通人的形式去理解这些东西,这是每个人的权利。

主持人:但是宗教似乎并不能解释所有的想法,人是否可以获得相对长期、相对持久的平静?

张树新:存在形式上的反抗,你可能进不去。现在中国这四十年本身是一个必须以承前启后眼光审视的四十年。我们再问,一些基本价值观,善良,与人为善,关怀别人。然后对自己身体和心灵的尊重,一些人最基本面的东西是从哪来的?

你仔细看那些宗教的创始人,都是在很痛苦的思考之后建立起来的东西。这并不等于我信教,我信不了,因为我是学科学的。科学是对世界的另一种解释,宗教也是一种解释。只不过有些宗教它的解释也许确确实实是对的。比如人性有善恶,人性需要控制。人的灵魂和身体是可以分离的。

你不控制欲望的话,世界会是什么样子?你觉得宗教的解释不错,在你和世界的相互认同中,你就会发现你的价值是有底线的,如果一个人没有底线是很可怕的,因为最直接的冲突就是善和恶之间的底线?

主持人:相对而言,是不是可以说,在经历了没有底线之后,大家发现还是彼此都要自控、彼此容忍他人,会使社会的大多数达到自己最大的相对自由?体现出来就是对权威的尊重、甚至膜拜。

张树新:那实际上就会压榨人性底线。

建国之后的计划经济时代被诟病,反过来说另外一面,也许五十年后,人们说中国的腾飞是因为我们在建国初期那段历史里放弃了市场经济体系。在这种情况下,人们会觉得毛泽东是有历史功绩的,为什么?没有他1949年剥夺旧的所有的产权,提出国家社会主义建设,就没有实现今天这一切开放搞活的基础,虽然计划集权只持续了二十几年,但代价是牺牲了那一代人。

当然,再走到一定程度,我们毕竟是一个由人聚合形成的社会,一定程度上我们会牺牲效率、追求公平。不同角度的解读还是会结合在一起,还原历史。很简单,我们说近的事——互联网只有十年,头五年的历史有几个人真的知道?既然我这么一个真的和它一起走了十年的人都会感慨互联网历史的真实程度,你不觉得,原来历史是这样被记录的?我们只说这十年,而这又是一个最擅长记录历史的行当。

主持人:互联网已经在最大程度地保存这十年的历史了。

张树新:我记得当初梁冶平跟我的争论还是什么“百姓网还是专业网”,你立足在现在的互联网看,不觉的很好笑吗?当然,这是名义上的争。想这些问题经常会挑战人的价值底线,你跟人打交道的时候会很习惯的想,哪句话是真的、哪句话是假的。你只能是自己为人宽厚。回过头来,还是要有自己的价值体系,这个价值体系会在浮躁的时候安抚你的心灵,让你为自己的行动找到理由。

我觉得这是每个人的个性选择,他可以有不同的路径选择,但大家的价值观是一致的,方式选择每个人有每个人的个性,性格的东西和价值观应该分开。

比如说我首先选择,我很关注我的价值观赖以形成的理论基础,这是我的问题,不是别人的问题。太多人说选择价值观就行了,因为我质疑这些价值观,质疑这些东西,于是我甚至重新从底层开始重新找证据,来思考、建立我的价值观。

其实我所有的思维都是被科学训练的,这是我个人的兴趣,有很多人觉得这个很累,就像有人学数学累,有人学美术累一样的道理。我对这件事特别感兴趣,比挣多少钱、买了什么东西都快乐,这就是我个人的兴趣。可能我们价值观趋同,但是每个人遇到事件的表现方式不一样,这是另外一个层面的东西。

你的选择要使你能够平衡人生是一个过程,你在过程中得到了你喜好的、按照你的意愿享受了整个过程,这也是一种价值观。你活得极端戏剧化那是你自己选择的生活方式,你活得“悠然见南山”那也是你自己的事情。

如果你要选择这个东西,那你基本上要实现平衡,这就说明这个世界太缺少整体完美的结果。媒体对于一些明星经济学家、明星企业家的失望和讨伐,就是可以理解的了——商界、学界都不会是完美的代表,那是一种虚幻。

如果每个人都是极端自我,极端强调自我,最后总有一天会极度狂躁,很多现代派的绘画就是这样。如果你已经去掉功利的想法,就会觉得特别幸福。你想问题、看东西都不为什么,就为自己。你又充满幸福感。

主持人:每个人的表现方式不同还基于目前你能控制的资源。

张树新:每个人生存方式不同,我经常讲我是一个尘缘未了、完全入世的人,进了酒店挑床单、挑枕头,喜欢美酒,喜欢美食,活得要舒服、既不刻苦也不勤奋,只愿做自己喜欢的事,所以我从不约束我女儿,只要她喜欢、她高兴就可以,不想她成名成家。

人生是一个过程,你在过程中得到了你喜好的、按照你的意愿享受了整个过程,这也是一种价值观。在这种情景下,你活得极端戏剧化那是你自己选择的生活方式,你活得“悠然见南山”那也是你自己的事情。

假如你选择了“安之若素”的生活方式,你就很愿意在生活中保护自己的生存方式的祥和,所以你就不愿意跟人冲突。但是回过头来,这并不表明你头脑想问题也同样可这么含糊,我尊重你“怎么办都行”,但我有“不同意你这么办”的权利,我有表达这件事的权利。

我记得有很多人问过我同样的问题——“你要干什么?”,我什么也不干!但我有同意这件事的权利。

主持人:这是一个程度上的差异、还是本质上的差异?

张树新:如果在法律上讲,压抑思维、平和行为对你合算的话,这是一个现实选择,但并不等于说你从一个很专业的角度同意、认可这么做,或者你也并不认同对方的一些并不合适的手段,而且你也可以不表达,人的思维能力,人的表达能力,乃至个人的经历都决定了他的价值观究竟怎么样。

我是个身体上极端入世的人,我的思想又是极端出世的,我很幸运我现在没有人格分裂,我一直试图在建立自己的和谐系统,至今为止还活得不错。我跟我丈夫17岁谈恋爱到今天,他永远担心我一件事,说你这个人最容易患精神病,你脑子里总有一些超现实的东西。

如果你要选择这个东西,那你基本上要实现平衡,这就说明这个世界太缺少整体完美的结果。

主持人:是不是您身体的入世很好的解决这个分裂问题?它在另外一个角度去牵引您的思维。

张树新:我为什么去读《第二性》?其实很有意思,西蒙8226;波娃她一直在挣扎,因为她敏感、因为她想法太多,而她的智慧又太多,她一直试图讲清楚女性和男性哪些东西是天生的,哪些是完全后天的?很多女性从生到死都不自知。那么,波伏娃把所有的东西推翻、回到本源——总是有些思想者想很多本源的问题。

经历一段振荡之后,人们会发现追逐物质财富原来不是人生全部的目的。很简单,现在所谓的财富第二代就和第一代有些不一样了,你会发现很多人成为画家、音乐家,成为思想者,会有些人拿出钱来资助学者、资助研究,因为他们可以不再为生存问题焦头烂额了。

我记得《世纪大拍卖》的作者采访俄罗斯人谈俄罗斯改革。他说,俄罗斯人民没有选择,如果我们当初是被放到某个与世界封闭的沙漠,给我们五十年我们自己来改革,我们的情形不会是现在这个样子。

主持人:但好像不大可能。

张树新:资本主义利用了人类本性中的贪婪,目前主流资本主义社会的制度架构就是这么来的,商人的本能就是赚钱,这个赚钱的本能也是贪欲的一部分,好商人不该是骨子里有强烈道德感的人。当我想明白这一点,我说我肯定不是一个好商人。商业是我现在选择的一种职业,而这个职业能够让我觉得自己自由,我大可不必把商业这个职业做到什么程度,因为我不想牺牲太多我不想牺牲的东西。

如果你要选择这个东西,那你基本上要实现平衡,这就说明这个世界太缺少整体完美的结果。从这个角度想,媒体对于一些明星经济学家、明星企业家的失望和讨伐,就是可以理解的了——商界、学界都不会是完美的代表,那是一种虚幻。这个时代也可能根本没有完美的东西。

在短短四十年里,我们经历了这么大的变化,大家要先活下来,然后才慢慢的再往下走。能实现自己相对平衡的人已经很不错了。那两千多年来的历史和文化教化使很多中国人身上还是有特别多的偶像化的味道,比如我们喜欢有神,我们喜欢以那个你看不到的“玄”的概念来解释世界。

主持人:“佛”是因为它看起来什么都没有,都是空的,而佛的充实是每个人自己完成的。

张树新:所以我们老想把一个泥胎当成神,打碎了就是土。我觉得也许人类的宗教选择是必然选择,你个人选不选是另外一件事。

我后来想,等我老一点快退休的时候,我就去办一本杂志叫《旁观者》,你读了很多东西,旁观了很多理论,旁观了很多人生。我发现我最痛苦的事情就是我自己进不去似乎永远可以超之度外,包括我当初做瀛海威,我想了很多和我商人身份不相关的事情。我没有办法,我的思想、我的灵魂就是太独立,我控制不了,你懂吗?它永远在设问。这是一类人。

如果这类人当初有幸从事科学、可以成为科学家,因为科学家就要不断设问,寻求答案。我后来仔细想这个问题,就想索性这样吧,它很多东西是本能。你知道今天这个社会很多东西都没有本能了,很多人的脸都是被修出来的啊。你应该高兴我们还有本能,我们本能的高兴和不高兴,本能的喜欢和不喜欢,本能看到黄色和蓝色会有不同反应。

我这脑子会本能地想这些问题,发现问题、思考问题、略有所得,当你有很多的人生经历,当你经过太多的事情,你静下心来观察周边人,只需一些关键词,你就可以勾勒出很多事的前世今生,不过如此。你去观察生活,你会发现生活特别有意思,所以我将来要去办一本杂志叫《旁观者》,当然这种客观不同于彼德.德鲁克,这种旁观更加偏重于对普通人的观察与思索。

生活很有乐趣,但它存在很多问题,你最好自己建立一个体系,能够解读这些东西。已被开蒙的却又不盲从的人是最痛苦的,因为没有人给你启示、你的同时代的人又很少有可以和你一起去思考的,所以说没有被开蒙的人最好。

你还有很多世俗的欲望,而精神病患者是很幸福的,在他的体系里,他说你们全都是精神病,只有我才是正常的。他有他的解读系统。人本来都是平等的,哪有什么高贵不高贵呢?

主持人:但人和人之间还是天生存在冲突的。

张树新:如果每个人都是极端自我,极端强调自我,最后总有一天会极度狂躁,很多现代派的绘画就是这样。如果你已经去掉功利的想法,就会觉得特别幸福。你想问题、看东西都不为什么,就为自己。你又充满幸福感。

达到这个境界,我觉得和个性、价值观等人生多重境界都有关系。确实有很多历史和个人之间相互的关系,包括历史走到那个年代,会成就那样的霸主,不是经历过战国时代,不会有秦,不是单纯地说是历史选了它、还是它选择了历史,这是一个互动的关系。

我觉得世界全球化带来很多东西,这个世界越来越不均衡。我们众多剧烈振荡都是一百年以来发生的,中国皇权统治的结束是1911年,砸烂了一些东西,但建立起来新的承载的东西需要一个比较长的过程。我们现在已开始谈国学,我们需要时间,也许再过十年,二十年。

爱华网

爱华网