新中国法治建设历程 新中国60年投资演变的历程

改革开放前30年,固定资产投资主要为了建立独立完整的国民经济体系,实现工业化;后30年则是在前30年的基础上,为了实现经济腾飞与社会的全面发展 文/董志凯 中华人民共和国建立60年来,国民经济综合实力实现了由弱到强、由小到大的历史性巨变,国际地位和影响力显著提高。国内生产总值以年均8.1%的速度增长,经济总量增加77倍,位次跃升世界第3位。人均国内生产总值增长32.4倍,我国由低收入国家跃升至世界中等偏下收入国家行列。国家财政收入增长985倍,政府对经济和社会发展的调控能力日益增强。外汇储备增加近14000倍,我国由长期以来的外汇短缺国一跃而为世界第一外汇储备大国。 国民经济60年来取得的巨大成就,从经济发展动力角度分析,与消费、出口相比较,投资是长期的基本的主要的动力,据统计其作用达到GDP增长的半数以上。其中国家财政对工业与基础设施的投资起着主导性拉动作用。这与中国所处的发展阶段(工业化进程、产业结构特点等)以及国内外经济环境密切相关。 回顾60年来投资演变的历程,我国固定资产投资具有以下特点。 投资主体从多元到单一再到多元 新中国建立初期,建国前夕通过的《中国人民政治协商会议共同纲领》第三十条规定:“凡有利于国计民生的私营企业,人民政府应鼓励其经营的积极性,并扶助其发展”。根据这一规定,政务院财政经济委员会(简称中财委)私营企业局制定了一系列政策,鼓励和保护私人投资。当时私人投资主要集中在大中城市。据1955年国家统计局统计,12个城市公私合营工业及私营工业的资产占了全国这方面资产总额的67%,其中上海一市即占了41.5%。在总体上,私人投资所占比重不大。随着三大改造和基本上单一公有制成分的计划经济体制的形成,投资主体从多元转向单一。即主要由中央和地方财政投资于全民所有制企业,由农村集体所有制的公社和生产队投资于农村、农业(其中农民以劳动力支出建设农田水利设施也以生产队的投入体现)。 直到20世纪80年代,随着改革开放的进程,投资主体呈多元化趋势。在1981-1985年间,城乡个体的固定资产投资占了全社会固定资产投资总额的20.7%,另外79.3%为全民所有制单位和集体所有制单位投资。在全民所有制固定资产投资的资金来源中,外资占了6%。至2007年,在全社会固定资产投资中,国家预算内资金所占比重由1981年的28.1%降到3.9%,利用外资的总量大大增加,比重有所下降,而企业自筹和其他资金的比重达到了77.4% 。(见表1) 投资结构从重、轻、农 到一、二、三产业统筹 60年来,我国改变了1949年在工业总产值中重工业比重不到30%的结构扭曲、比例严重失调的局面。产业结构基本实现由以农业为主向工业快速发展,进而一、二、三次产业协同发展转变。工业结构实现了从门类简单到齐全,从以轻工业为主到轻、重工业共同发展,从以劳动密集型工业为主,向劳动、资本和技术密集型共同发展的转变。 工业的快速发展不仅解决了基本生活必需品的短缺问题,而且使我国逐渐成为一个世界制造业大国。在工业发展的基础上,我国摆脱了旧中国任人宰割、欺凌、蹂躏的境况,拥有了独立的尊严。工业化的发展推动了第三产业的迅速发展。随着居民收入水平的不断提高,物质产品需求有了基本保证以后,开始转向对服务业的需求。生活性服务业的需求弹性迅速提高。至2007年,第三产业产值由1978年低于第一产业转变为明显超过第一产业,接近第二产业。第三产业的发展不仅基本满足了人们不断增长的对服务业的需求,还在与第一、第二产业的良性互动中催生了大量新兴产业。工农业产品产量在世界的位次大幅前移,一些产品在国际市场上已经成为举足轻重的力量。 由于经济结构实现了由低级到高级、不均衡到相对均衡的巨大调整,经济发展的协调性明显增强。投资结构相应发生了从重、轻、农到一、二、三产业统筹。在1953-1985年间,以投资总额为100,我国农业、轻工业、重工业固定资产投资所占比重分别为8.9、6.2、45.0 。明显向重工业倾斜。改革开放以来,随着国民经济体系的建成与完善,对第三产业的投资逐渐超过第二产业,一、二、三产业的投资增长趋于平衡。(见表2) 三次产业投资的均衡发展,促使基础设施和基础产业的投资,实现了由薄弱到明显增强的巨大飞跃。基础设施和基础产业对经济发展的支撑能力显著增强。大力兴建农田水利基础设施,农业生产条件不断改善。能源生产能力由弱变强,终结了“贫油”“缺电”历史。以铁路为骨干,公路、水运、民用航空和管道组成的综合运输网基本形成。覆盖全国、通达世界、技术先进、业务全面的国家信息通信基础网络初步建成。 投资宗旨从工业化到以人为本 通过长期工业化建设投资,60年来,我国在十分贫穷落后的基础上,工业发展速度总体位居世界前列,于20世纪80年代初基本建成独立完整的工业体系;于1991年基本跨过第一个转折点,即由工业化的前期阶段进入中期阶段;目前处于工业化中期向后期转化阶段。在此基础上,投资宗旨发生了从工业化向以人为本的演变。不断增加的第三产业投资,使文化、卫生、体育、环保等社会事业发生了根本性变化,经济与社会发展的协调性不断增强。多层次、覆盖城乡的公共卫生体系初步建立,人民健康水平不断提高。公共文化服务体系初步形成,人民精神文化生活更加丰富。体育事业全面发展,竞技体育取得历史性跨越。生态环境保护取得进展,污染物排放总量逐步得到控制。 如近10年投入万亿元用于生态建设和环保。其中退耕还林、退牧还草、天然林保护、三江源头保护和南水北调水源地保护等重大生态建设工程,总投资达7000多亿元,用于各种补助性质的支出3000多亿元;开展了大规模的水污染治理工作,加大了环保基础设施建设力度,累计安排2000多亿元资金用于重点流域水污染治理和城市污水处理,不仅减少了大量污染,而且改善了中国尤其是西部地区的生态环境,先后投入200多亿元用于森林生态效益补偿。 60年来,中国大陆展开了一场场纵横交错的资源调度。水、气、电、路,人流、物流从东到西,从南到北,将全国更加紧密地联接起来。长期干旱的北方,耕地占全国60%以上,人口占45%以上,但人均水资源只有全国的1/4,缺水的困顿处处可见;而长江流域及其以南地区,水资源量是华北地区的3倍至4倍,数千年来为洪涝灾害所苦。1983年,引滦入津工程结束了天津人喝苦咸水的历史。1989年,引黄济青工程让青岛走出了年年“水荒”的阴影。1994年,引大入秦工程成为甘肃“农业翻身工程”。21世纪上马了世界规模最大的调水工程——南水北调。 从20世纪60年代提出至40年后西电东送工程上马,架起了东西互赢的电力桥梁。与此同时,西气东输一线工程从新疆塔里木盆地轮南油气田起步,直通南京、上海,横贯中国4000多公里。在此基础上,西起新疆霍尔果斯口岸,向西与中亚天然气管道相连,南至香港、东达上海,全长8704公里的二线工程正在兴建。 投资重点从中西部到东中西部投资领域从国内走向全球 新中国建立时,100多亿元工业固定资产,绝大多数集中在东北、上海等地。广袤的中西部地区基本没有工业布点。占国土面积71%的西部高地,却是经济上的洼地。60年来的固定资产投资,使中部和西部在投资和经济增长速度上得到迅速发展。 20世纪50-60年代,受国际冷战环境影响,固定资产投资向中西部倾斜。“一五”计划时期建设的156项等大中型项目,建设起鞍钢、武钢、攀枝花等钢铁基地;60、70年代的大庆石油会战、华北石油会战,摘掉了中国“贫油国”的帽子;西南成渝、宝成、成昆三大铁路干线建设,疏通着经济动脉8943;8943; 以及西南、西北内陆地区的“三线”重工业建设,自东向西逐步推移,构造了中国工业的基本骨架(见表3)。 20世纪80-90年代,改革开放使东部投资得到突飞猛进的增长。20世纪90年中后期以来,随着西部大开发、振兴东北老工业基地和中部崛起的战略实施,投资向东中西部均衡发展。西电东送、西气东输、南水北调、青藏铁路,一个个重量级的工程发展着西部的经济;退耕还林、退牧还草,改善着西部的生态;东部企业的梯度转移,增添了西部的内在活力;一些西部大城市依托原有的科技基础开发出生物、光伏、电动汽车等高科技产业,也使这些地区在后发条件下实现跨越式发展。 21世纪以来,中西部呈现良好的投资态势。一直以一次能源作为依赖的陕西、内蒙古、山西等地,正在以科技的力量实现着能源的转化,在新能源开发上站在了前列。成渝、关中―天水、环北部湾经济区,正成为西部地区三大增长极。尽管中国经济现代化之路上仍要以东部作为领头羊,但东部、中部、西部和东北地区“四轮驱动”,共同发力,支撑经济发展的态势越来越明显。 当今中国的区域版图上,自南向北,珠江三角洲、长江三角洲、环渤海经济圈陆续推延;自东向西,东部率先发展,中部崛起,西部大开发,再加上振兴东北,构架了区域经济发展的完整骨架。第十一个五年规划投资开发的基本条件,将国土空间划分为优化开发、重点开发、限制开发和禁止开发4类,确定主体功能定位,明确开发方向,控制开发强度,规范开发秩序,完善开发政策,逐步形成人口、经济、资源环境相协调的空间开发格局,为投资的区域布局指明了方向。 随着对外开放的深入与中国企业的成长,企业自筹资金在投资中的比重越来越大。中国企业的投资不仅在国内投资中举足轻重,而且正在从国内走向全球。截至2006年底,中国5000余家境内投资主体共设立对外直接投资企业近万家,分布在172个国家(地区),总额达906.3亿美元。当前和未来5-10年,中国经济面临着产业升级和结构转型的艰巨任务。在此过程中,企业对外投资具有国家战略意义。 投资的稳定性明显增强 鉴于投资与中国经济增长的密切关联,可通过改革开放前后经济增长率(GDP增长率)的波动态势,来考察中国经济增长与投资稳定性的增强。新中国成立以来,从1953年起开始大规模工业化建设,到现在,经济增长率共经历了10次周期波动。在前9个周期中,上升阶段一般只有一两年。而2000年到2008年上半年的上升阶段持续了8年半。改革开放以来中国经济增长率的波动呈现出峰位降低、谷位上升、波幅缩小的新态势。在1996-2005年的近10年间,中国经济增长率较为平稳地保持在7.6%一10.1%之间。中国经济周期波动的上升阶段大大延长,经济在上升通道内持续平稳地高位运行。(见图,表4)这与投资增长的变动趋势是一致的。 前瞻——如何均衡投资 与消费的关系 如果将我国60年的历程按经济体制分为改革前后两个不同阶段,固定资产投资承担着不同的历史使命。在前30年主要为了建立独立完整的国民经济体系,实现工业化;后30年则是在前30年的基础上,为了实现经济的腾飞与社会的全面发展。在两个不同阶段,随着体制的变化,资金来源也发生了深刻的变化。前30年资金主要来自国家财政,后30年银行贷款和企业自筹等多种来源的比重越来越大,而国家预算内资金所占比重明显缩小,2007年仅占3.9%(见表1)。由于贷款和自筹资金投资比重的增加,改革开放以来,我国的高投资直接受到高储蓄的支撑。20世纪90年代,我国总储蓄率(其中居民储蓄占一半以上)稳定在40%左右,2003年高达47%,远远高于20%的世界平均水平,同期我国的投资率也大体如此。在新的形势下,如何均衡投资与消费的关系,使投资均衡稳定、可持续发展,正在受到越来越多的关注。 首先,在快速工业化阶段,投资率主要取决于第二产业的比重。据世界银行研究,发展中国家的投资率在工业化初期平均为15%,中期为20%,末期则为23%。亚洲一些国家在工业化加速期,第二产业比重和投资率一直远远超出世界平均水平。20世纪60年代以来,日本、韩国、新加坡、泰国、马来西亚等国先后出现过投资率10年平均为35%以上或40%左右,其中新加坡达到43%以上,一些新兴工业化国家的投资率都曾连续数年高于40%。近年来我国投资率明显提高,主要是由于工业和为之服务的基础设施行业投资快速增长:1999—2003年,重工业增加值占工业的比重由58%上升为64%,在基本建设和更新改造投资总额中,工业投资比重从37.6%递增到44.1%,交通运输与邮电通信业投资比重大体保持在25%以上。在基本实现工业化之前,高投资率可能将一直维持。 其次,城市化加速期以及第三产业发展的前期和中期,对拉高投资率的作用明显加大。现阶段,我国第三产业发展在很大程度上依靠城市和基础设施的扩张。近10年来,全社会投资中第三产业所占比重一直高于第二产业,2003年高出20个百分点以上,2001年甚至高出40个百分点还多(2006、2007见表2)。城市化进程既是工业化和产业结构升级的结果,又对后者产生推动作用。以往我国城市化落后于工业化,现在两者都在加速,必然强劲拉高投资率。随着工业化基本完成,城市化达到较高水平,第三产业发展进入后期,即主要依靠人力资本和知识的贡献来提高增加值,投资需求较低的现代服务业在第三产业中的比重明显上升,投资率将会逐步降低。 第三,经济体制和经济增长方式的转换,是投资率和消费率合理消长的重要保障。改革开放特别是90年代中期以来,我国投资和消费的关系总体上相对平稳,明显区别于计划经济时期两者比例的严重失衡。尽管我国公布的消费率已经包含住房折旧,与国际统计口径基本可比。但由于农村住房和未上市公房尚未形成市场价格,难以准确计算现价折旧,因此估算住房折旧时资料并不完整,可能对消费率造成一定低估。在我国城镇居民消费支出中,住房支出所占比重很小,2006年仅为3.1%。而在美国个人消费支出中,住房支出经常占到14%左右。扩大居民住房需求,增加居民住房支出,是提高我国消费率的一个长期的、重要的途径。而在这个过程中,又要大量增加住房建筑投资。在居民住房需求扩大之后,以及在统计上合理提高住房年度折旧率之后,消费率会提高起来的。 第四,目前我国政府投资率上升明显快于非政府投资率;而居民消费率下降幅度大于政府消费率。2000年居民消费率世界平均为62%,低收入国家平均为69%,下中等收入国家平均为56%,我国仅为48%。调整投资结构、抵制过剩产能、提高居民消费率,仍是我国现阶段宏观调控的任务与方向。 遵循工业化和产业结构升级的客观规律,为了保持投资稳定增长,需灵活运用市场经济机制和国家宏观调控,引导产业发展和投资方向,促使投资和消费按内在发展趋势协调变动。 (作者:中国社会科学院经济研究所研究员)

更多阅读

中国新舟600飞机 国产飞机新舟60

中国新舟600飞机 - 简介新舟600飞机是中国航空工业集团公司继新舟60飞机后研制的新一代支线涡桨飞机,是中国民机参与海内外市场竞争的又一拳头产品,也是中国民机产业发展的标志性成果之一。与新舟60飞机相比,新舟600飞机突破了机身修形

《新中国60年语录》 新中国60周年国庆阅兵

大换藏书屋dahuan5856 《新中国60年语录》编辑:大换编者按:今年是新中国成立60周年,推出“60年60句”专题,因为人们日常生活中的话语言说,是最鲜活的历史记忆,我们期望在寻找话语变化的小叙事中,把脉时代变迁的大意义。(绿色积极健康版)1949

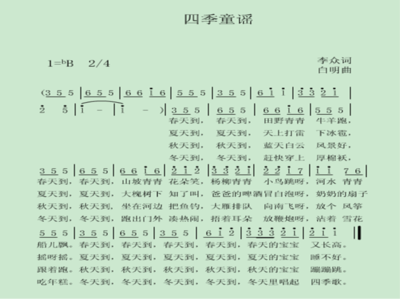

新中国60年儿歌童谣的印记 儿歌童谣

引言:每个人的心中都一定会珍藏着几支不朽的歌,而其中必定有儿时的歌谣。儿童歌谣不论是由稚嫩悦耳的童音唱起,还是由老奶奶沙哑的嗓音哼出,都必定能在人们心中唤起童年的回忆与共鸣。让我们一起走进这条潺潺的小溪流,去找寻那新中国60年

60年不洗澡的生活照 重口味中年妇女生活照

伊朗南部法尔斯省一个村庄里的80岁老翁哈吉,足足60年未曾洗澡,打破印度男子辛格38年不洗澡的纪录。哈吉童年时遭遇挫折,自此隐居避世,即使有好心人愿意让他免费洗澡,他也断然拒绝,他认为身体洗干净了就会生病。哈吉的饮食口味也十分独特,他

新中国60年最具影响力的600本书名单 中国最具影响力人物

1949年~ 1978年入选书目回目录 《论共产党员的修养》刘少奇著/湖南人民出版社1962年版 《列宁选集》(1~4)中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局编/人民出版社1960年版 《马克思恩格斯选集》(1~4)中共中央马克思恩格斯列

爱华网

爱华网