苹果销量下滑隐忧 经济总量回升态势下的结构性隐忧

□张茉楠 一季度我国宏观经济的多项指标环比信号趋暖,GDP环比增速从去年四季度低谷的1.5%大幅反弹至6.8%,PMI指数更是连续五个月反弹,跨越经济周期的分界线,似乎未来中国经济已经完成“筑底”过程,处于止跌回升通道,二季度反弹力度或将超预期。当前全球金融危机所引发的中国实体经济的剧烈收缩和震荡已经逐步减弱,宏观调控取向宜应做出相应调整:从疾风骤雨式的“危机处理”方式向逆周期的“相机抉择”过渡,在“反危机”的政策中加入更多“反失衡”的考量,注重短期增长率,更要追求长期结构优化。为此,宏观调控和政府的系统干预应该着眼于破解中国经济五大结构性失衡。 第一,全面推进社会建设,补齐制约中国经济持续健康发展的短板 社会建设不仅仅是社会福利体系和社会保障体系,我们常提到的劳动就业体制、收入分配体制、社会保障体制、教育体制、医疗卫生体制可能只是社会建设的某些方面。社会建设还包括社会管理体制建设、社会组织建设、社会结构建设、社会利益关系协调机制建设、社会保障制度建设等非常丰富的内容。 历史经验表明,由于社会建设的滞后,许多新兴发展中国家都陷入了“中等收入的陷阱”。新兴市场国家突破人均GDP1000美元的“贫困陷阱”后,很快会奔向1000美元至3000美元的“起飞阶段”;但到人均GDP3000美元附近,快速发展中积聚的矛盾集中爆发,自身体制与机制的更新进入临界,很多发展中国家在这一阶段由于经济发展自身矛盾难以克服,发展战略失误或受外部冲击,经济增长回落或长期停滞,陷入所谓“中等收入陷阱”阶段。像巴西、阿根廷、墨西哥、智利、马来西亚等,在20世纪70年代均进入了中等收入国家行列,但直到2007年,这些国家仍然挣扎在人均GDP3000至5000美元的发展阶段,并且见不到增长的动力和希望。原因就是这些国家长期以来只注重经济增长速度,而忽视社会建设:一是收入差距过大,中间阶层的“夹心化”、造成内需增长不振;二是城市化进程中形成新的二元结构,贫富差距和社会安全的缺失激化社会矛盾;三是教育和人力资本投入不足造成产业结构失衡和粗放型经济增长。 2008年我国也进入了中等收入陷阱阶段,中国能否逾越这一陷阱关键在于社会建设能否有效跟进。从目前4万亿投资的范围和侧重点看,中国对基础设施和大产业投资的支持范围和力度,即直接服务于保增长的目标比较明显,虽然我们也相继出台与民生相关的就业、社保、住房、医疗政策等社会建设政策,但是财政投入和支出用于公共服务和社会建设的比例远远不够。因此,新一轮的经济刺激措施应加大对社会建设的投资,特别是要发挥财政资金在公共服务领域“四两拨千斤”的杠杆作用。当前正是建立全覆盖的、发展型的福利体系的良好机会。 第二,实施“就业增长优先战略”,从根本上缓解结构性就业难题 长期以来,我国经济增长与就业增长表现出非一致性。就业与经济增长不同步体现为:就业增长率明显低于GDP增长率;就业弹性系数逐年下降。就业弹性由九五期间的0.14下降到十五期间的0.12,2008年为0.08,即GDP每增长一个百分点仅能带动80万个就业。我国经济高速增长并没有对就业产生多大拉动力,反而在一定程度上对就业增长产生挤出效应,体现了经济增长与就业增长的非一致性。 事实上,增长优先还是就业优先不是谁先谁后的问题,而是国家发展战略的路径问题。如果增长方式不变,光靠经济增长率来拉动就业,是不可能解决中国就业问题的。就业增长优先的最大不同是不再是投资拉动而是就业拉动。“就业增长优先”的发展模式不仅能够有效促进经济增长与就业增长良性互动,而且也将推动就业结构由传统型向现代型转变,其特点主要表现在:在产业结构和经济结构上,注重发展有利于增加就业含量和开发利用人力资源的经济产业和生产服务领域。如文化创意产业、生产性服务业、高新技术产业等;在要素投入上,通过人力资源的开发利用,通过经济增长,真正将人口就业的包袱变成人口资源的福利因素;在目标导向上,把就业作为基本目标,在确定经济增长目标、增长方式、增长速度,产业结构调整等方面,充分考虑对就业的影响。因此从“经济增长优先”到“就业增长优先”型发展模式,将推动中国经济由粗放型的斯密增长向熊彼特式的内涵增长转变。 第三,提升资本形成过程中的宏观投资效率,摆脱投资依赖型增长 2009年一季度,中国扩张性宏观政策力度空前。全社会固定资产投资28129亿元,同比增长28.8%,比上年同期加快4.2个百分点。投资是中国经济增长最为直接的驱动方式。投资何以成为中国经济高速增长的引擎?这与我国长期投资率高,资本利用率低,需要更多的资本,特别是国际资本的注入有很大关系。我们来考察一下增量资本产出率这一代表资本边际效率的指标。增量资本产出率(Incremental?Capital?Output?Ratio,ICOR=投资增加量/生产总值增加量之比)表明,当ICOR提高时,增加单位总产出所需要资本增量增大,也就意味着投资的效率下降。笔者计算了中国1978-2007年30年的实际ICOR,结果显示,中国增量资本产出率在改革开放之后边际资本产出比率均值为2.56,并在80年代中期和90年代初期达到高峰之后,在近三年又呈逐年上升趋势,这表明资本利用率加大,而投资效率成下降态势。这是中国投资持续处于高位的最主要原因。资本有机形成效率的失衡不仅意味着资源的错配,也是中国高投入、高消耗、高增长、低效益的“库兹尼茨增长”的内在根源。 从提升路径上看,中国下一步必须通过技术进步、技术创新以及加速人力资本形成提高投资效率,避免投资主导的增长模式产生的产能过剩和结构性错配。 第四,调整国民收入分配格局,提高最终消费在GDP中的比重。30年来中国经济持续高增长体现为国家财富的迅速积累,但是相比之下国民财富的增长速度却远远小于国家财富的增长速度,财富分配比例的失衡也成为经济结构失衡、内外需失衡的重要原因。我国最终消费率逐年下降,目前最终消费在GDP中不足60%。 造成这种现象的原因有多方面,其中最重要的原因是:劳动力价格计量严重脱离以社会必要劳动时间计量的劳动价值。当前我国劳动收入在初次分配中出现“三低现象”:一是劳动收入在GNI(国民收入)中所占比例低;二是劳动者报酬增长持续慢于经济增长,其占GDP比重不断下降,自上世纪90年代以来,居民可支配收入占国民收入的比重出现下降趋势;三是劳动要素在企业内部分配中的比重低。从1998年到2005年,我国工业企业利润平均增长30.5%,劳动力报酬年均仅增长9.9%,国民财富分配不公。 因此,国家应该在国民收入分配上多做文章,在财富的存量上作重大调整,通过按生产要素参与初次分配、加大财政转移支付、结构性减税,切实保障国民财产性收入等措施,真正做到“藏富于民”、“创富于民”。 第五,平衡行业结构、利益分配结构,促进市场经济效率的发挥 相对于均衡的产出分配和良性的内需结构来说,如何调整产业结构的利益分配格局也是关键。2009年1-2月固定资产投资增长核心因素是国有及国有控股投资大幅度增加,增速达到35.6%,比去年同期增速提高了23.3个百分点。如果剔除国有因素,则其他经济成分投资同比增速仅为20%。中央项目增速迅猛,但新增刺激性投资大部分流入了国企及垄断行业。因此产权配属和利益格局的重大调整迫在眉睫。打破垄断的目的在于释放被垄断压抑的生产力。中国目前社会资源60%以上控制在国有资本手中,然而他们创造的财富却只占GDP的28%左右,吸纳的劳动力更不足10%。当前要以此次大规模投资为契机,逐步打破石油、电力、铁路、金融、电讯、教育、医疗和文化娱乐领域的垄断,进一步开放国内高回报的垄断性服务业。财政政策、货币政策松绑后,还要积极推进体制性政策的改革引入竞争主体,吸引更多民间资本进入。 因此我们在关注短期经济总量回升趋势的同时,还需要更多地思考如何避免结构异化、保持长期经济活力的核心问题。从历史经验看,每一次大的外部冲击,都会演化为中国经济迈上新台阶的促动力。当前中国应对危机的基础和能力已今非昔比,完全能够战胜挑战,迎来更大的发展。

更多阅读

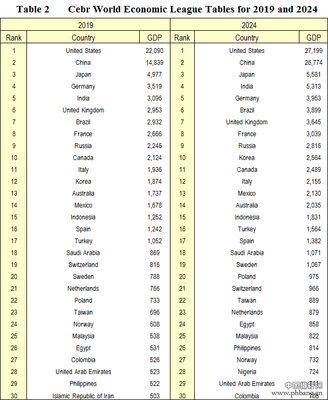

转载 2015年-2024年世界各国经济总量GDP排名预测 世界各国水资源总量

原文地址:2015年-2024年世界各国经济总量GDP排名预测作者:王橙宇2015年-2024年世界各国经济总量GDP排名预测 未来十年全球经济格

苹果销量下滑隐忧 遭遇“消防门” 绿地集团扩张现隐忧

2013年8月27日,绿地集团宣布其通过全资子公司认购盛高置地(控股)有限公司(00337,HK)扩大股本后的60%股权交易正式完成,这标志着绿地集团成功登陆香港资本市场。盛高置地将更名为“绿地香港控股有限公司”。 然而,2012年销售

紧抓机遇 多元化发展 多元化变革态势下的趋势及机遇

如果说,十年轮回规律使然,七年之痒无法回避,产业调整不可改变,那么,白酒产业将朝着怎样的趋势前行?其中又蕴含着怎样的机会? 熊玉亮认为,白酒是文化的载体,不管什么时候,白酒的发展都离不开文化。如何弘扬中华白酒文化?如何有效扩

中国经济发展方式转变 经济发展方式转变下的区域政治经济问题研究

1.我国转变发展方式的经济政治特征 加快经济发展方式转变与区域经济结构调整的统一。经济结构的特点反映了经济发展方式的特征。关于国家的经济结构合理问题应考虑经济社会的发展阶段和国内国外因素等。我国正处在工业

大健康产业竞争态势 光伏产业跨越式发展态势下的思考

文/ 赵洪伟 近年来,光伏产业成为实现全球碳减排目标与替代化石能源的主要途径与手段之一。1999年到2008年间,我国光伏产业安装量增长了34.8倍,年复合增长率为43%,已经成为世界头号太阳能电池生产国,太阳能发电总量居世界第一位,太阳

爱华网

爱华网