只要你有开微博,你就一定被人给卖过,哪怕你很不喜欢某个所谓的“名人”,实际上也根本不需要你的同意,你就会莫名其妙地被卖给某个“名人”当粉丝;只要你经常在电视上见到的一些二三流主持人、演艺界人士、甚至根本闻所未闻的企业界人士,这些“名人”如果有了许多所谓的“粉丝”,那也大都是花钱买来的。当然笔者不是刻意批判“名人”买“粉丝”现象,既然要当“名人”了,没有粉丝怎么行?买粉也就成为成名、保名的基本条件,这些道理与本文无关,笔者作为营销人只是从中看到了消费者具有弹性需求的存在。 我们在街头可以发现这样一个有趣现象,那就是街头的餐厅如果是大面积的透明玻璃橱窗,外面人容易看到里面用餐的人时,这家餐厅的生意一般会很好,相反如果这家餐厅是不透明的外墙隔离外界,那么这家餐厅是生意就会逊色得多,因而也反映出许多用餐人张扬的消费心理。当然这只是一种爱张扬的消费心理,由于不张扬时或没有条件张扬时也还得吃饭,所以这个不属于消费者的弹性需求,但这个张扬与弹性需求有些共性特征,都是虚荣心使然,也可以说是消费者的精神需求吧! 当人类有了微博这个东西后,有人瞬间出名了,因为微博是个公开的平台,人们展示着自己,也清楚地看到别人。“粉丝”是微博游戏中一个道具,用以衡量微博主人是否具有足够影响力。一开始时“粉丝”是真实的,微博主人很快被“粉丝”分为两种,一种是“草根”,一种是“名人”。既然在微博的世界中“名人”与“草根”区别认定只有“粉丝”的多少为标准,人们的正常心理和变态心理也就由此产生了不同选择,“草根”想成为“名人”怎么办?本来是个大众中有不少人熟知的面孔但离“名人”还是存在距离,至少很缺乏大众的认同,该怎么办呢?这两种人都不约而同地想到了“粉丝”。有人买就有人卖,商人的眼睛是狼绿狼绿的,因而微博的诞生又派生出一种新的职业——“卖粉丝”。 “卖粉丝”的出现那才叫绝,“卖粉丝”的总以“私信”方式告诉微博主人,买1000个粉丝只要2元!这样低廉的“名人”成本让不少人甚至“草根”也动心了,“卖粉丝”还通过发“私信”让“名人”间形成“粉丝”数量的攀比,这样就使“名人”谁也不甘落后,“名人”们的“粉丝”数据在“卖粉丝”老板们的左右下,不停地涨落波动着,此起彼伏间落下的“名人”就得迎头赶上,“名人”间也就这样进入了由“卖粉丝”老板导演的“粉丝竞买”游戏中不能自拔。无论对“名人”或“草根”来说,微博“粉丝”都是地摊货的价格,谁也买得起,当然要像一些敢斗狠的角色那样一出手数万上十万地购买,也是会让不少“草根”英雄气短。因为“买粉丝”是个没完没了的消费,你今天买了一大批,明天别人就超过你,你买一万别人就买两万,你跟上他他又超越你,可谓做人难做微博“名人”更难啊! 从微博“卖粉丝”和“名人”买“粉丝”的有趣现象来看,消费者的需求具有很大弹性空间,消费者的需求是可以被逼出来的。是不是说做营销就一定要学会掌握“人性的弱点——虚荣、虚伪”,在消费者产品过程中要善于把握消费者的虚荣心,满足消费者虚伪但又能隐盖虚伪的需要?答案一定是对的! 前几年官场吃喝风盛,社会对吃喝风就有了高度认同感,那时候的商品只要够贵就一定畅销<当然得做出个品牌形象出来>,那时候想茅台、五粮液等白酒越是涨价就越供不应求,除了公款吃喝之外,口袋里有钱的人的虚荣心也被钓大了胃口,暴发户们那种“别以为涨价了我就买不起”的心态,给商家不断涨价的勇气和力量。 如今虽然政府倡导厉行节约反对浪费,高价产品销量受到影响,但这仅仅是官方人士受到制度的制约,而社会上的非官方人士还是不受管束的,如何像微博“卖粉丝”那样去挖掘消费者的劣根,把消费者的潜在需求给逼出来,我想这也是营销人值得思考的课题了。

爱华网

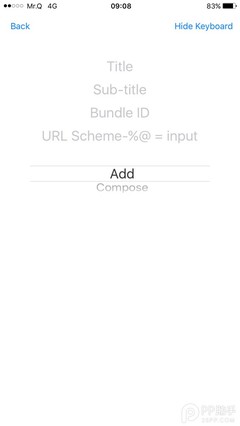

爱华网