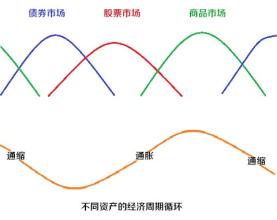

系列专题:《经济学经典巨著:经济周期循环论》

根据我们的假设也可以推断出:劳动的数量决定于给定的环境。这里我们要附加考虑一个先前留下没有回答的问题,即在任何时候劳动供给量的大小。很显然,一定数量的人做多少工作,这不是在一开始就严格确定的。如果我们暂且假定,所有雇佣个体的劳动的最佳可能性是已知的,从而就有着这种雇佣的严格确定的尺度,于是在这个尺度上的每一点,每一种具体劳动的雇佣的预期效用就可以与伴随着雇佣产生的非效用相比较。来自于日常生活的众多的声音提醒我们,涉及我们日用面包的劳动是一项沉重的负担,人们只有在不得已时才去承担,并且只要有可能人们就会将其扔掉。这里明确地显示了一个工人将要完成的工作量。在每一个工作日的开始,这种比较自然总是有利于所要承担的工作的完成。然而,如果你在想要的满足上前进得越远,对工作的动力下降得就越多,同时,它所比较的数量,就是劳动的非效用,就会增加;因此这种比较逐渐变得越来越不利于工作的继续,直到对每个工人来说,当劳动所逐渐增加的效用与逐渐增加的非效用达到彼此平衡这一时刻到来为止。当然,这两种力量的强度因人而异,也因国别而异。在这些差异中,存在一个本质的说明因素来说明个人历史和国家历史的形成。但是理论原则的实质并不受它们的干扰。?

因此,劳动和土地的服务只是生产力量。衡量任一质量的劳动的数量肯定是存在困难的,但这是可以办到的,就像我们在原则上对土地的服务规定某种物质上的衡量不会有困难一样,而不管在实际上这件事可能是多么复杂。那么,如果只有一种生产要素,比如,如果一种质量的劳动能生产所有的货物--并且通过假定所有自然所赋予的东西为自由品,那么对它们来说就不会产生经济行为的问题,这种假定是可以设想的--或者如果两种生产要素分别起作用,因而每一种都只为自己生产不同的产品,那么这种衡量就是从事实践的人为了他自己的经济计划所必须的。 例如,如果某种确定价值的消费品的生产需要三个单位的劳动,而另一个同样价值的消费品需要两单位的劳动,那么这个生产者的行为将是确定的了。然而实际上,情况并不是这样。事实上,各种生产要素总是一道起作用。比如说,如果现在生产一种确定价值的某种货物需要三单位劳动和两单位土地,而生产另一种货物需要两单位的劳动和三单位的土地,那么生产者将如何在这两者中选择呢?显然需要一个标准来对这两种组合进行比较;需要有一个共同的标准。我们可以把这个问题称为配第的问题。 ? 由这个问题的解决,我们得到了归属理论。生产者个体想要衡量的是他的生产资料数量的相对重要性。他必须借助于一种标准来规范自己的经济行为;他需要各种指标,依靠这些指标来做事。总之,他需要一种价值标准。但是他只是直接对他的消费品才有这些标准;因为只有这些消费品能够立即满足他的需求,这种对消费品需要的强度就是这些货物对他的意义的基础。对他的劳动服务和土地服务的储存量而言,首先就没有这种标准;我们现在还可以再补充说,对于他的被生产出来的生产资料来说,同样也没有这种标准。?

爱华网

爱华网