系列专题:《政府有钱为何不如民间富有:金融的逻辑》

这说明像北京、上海这样的发达城市,有了满足生活需要的收入同时又利用保险品种、投资基金等把夫妇未来的经济风险安排好之后,他们更多把“家”看成是感情交流、满足精神需要的社会单元,原来由“家”胜任的经济功能逐渐由金融市场承担,“孝道”责任逐渐由“爱”取代,经济与金融发展正在改变这些社会的文化。相比之下,在农村,家庭关系仍然以经济交易当先,“养子”继续是规避未来风险的主要手段,而“家”的情感功能就弱,那里更需要儒家伦理来维系隐性经济交易,于是,那里更保留了儒家价值观。

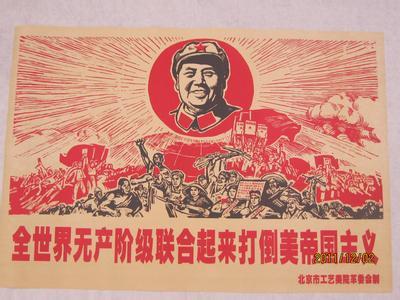

那么,中国未来的文化走向会是什么呢?是朝着像北京、上海等发达社区的文化发展,还是要恢复儒家传统、走回传统乡村的价值体系呢?社会文化的走向是个人难以设计的,而是由社会的需要所决定。 中国文化的出路 “五四”运动给中国带来了自由、民主、法治思想。回过头再看,当时的思想先驱至少在两方面存在盲点,其一是私有产权,其二是发展金融与保险市场,这二者是实现自由、民主、法治的经济基础。换句话说,如果没有自己的私有产权而是靠“领导批准”谋生,那么个人就没有声张自己权利的财产基础,自由、民主、法治当然无从谈起;如果没有市场提供的保险与金融品种让你去规避自己一辈子的生活风险,那么在你打倒“孔家店”、失去了“家”这个传统的互助保障体系之后,你会对未来充满着不安,这时你也不会有底气去争取个人的自由与民主权利。如果没有这两类经济基础,打倒“孔家店”之后,你又不得不重建“孔家店”。也正因为80几年前的思想先驱以及后来者都缺乏这种认知,所以,那之后的政权还去试过不同的制度安排,甚至走过与这两个基础要素完全相反的路,到最后当然就无法实现“五四”民主自由理想。 这些认知盲点的确也跟中国学术历来轻“术”的传统有关,因为经济学、金融学都是太低级的“术”,所以,看不到这些也不奇怪。遗憾的是,时下的新儒家学者还是不能走出用文化来谈文化的圈圈,特别是以儒家文化来评价儒家文化,其结论当然不会是别的,用“四书五经”来看“四书五经”,只能是越看越美。如果脱离传统儒家社会的实践现实,不去研究特定文化背后的成因(特别是经济成因),不能看到儒家体系只是多种不同文化体系中的一种,那么得出“以中华文明整合世界”这样的认识就不奇怪了。 一些学者认为中国文化重视家庭,而西方文化则不然。——这显然是一种误解,实际上中国人和西方人都重视“家”,只是追求的“家”的境界不同。传统中国的“家”侧重强制性的经济交易功能,西方社会的“家”侧重基于自愿的感情交往功能。在处于温饱与饥饿之间的农业社会里,生存是一个永恒的挑战,所以“家”的功能很难超出利益交易和保险互助,温情脉脉会过于奢侈,这种社会可能必须要有“刚性”的家庭结构,要阉割个性,否则“家”之内的经济交易就很难有确定性,这就是儒家以及任何传统农业文化的共性。在近代西方社会的生产力上升、人们的收入超出温饱之后,“家”的经济功能逐渐由金融保险市场来胜任,这时的“家”文化没必要那么“刚性”,也不必约束个人的自由,因为感情的交融是逼不出的,只有基于个人权利、基于个人自由选择的“家”里,父母、兄弟姐妹之间的感情交流才是自愿真诚的,才不是出于“义务”责任感而为的。中国人和西方人的儿女都会照顾父母老人,只不过前者可能更多出于“义务”责任感,而后者是出自“爱”,差别即在此。

爱华网

爱华网