近期,中国股市对优先股的讨论异常激烈,从各种论调来看似乎优先股成了拯救A股市场的灵丹妙药,而且已经箭在弦上。其实,在笔者看来大家对优先股的作用有些过度夸大,甚至有些误解,如果没有搞清优先股的性质和功能,让其稀里糊涂地推上来,搞不好我们引进的优先股制度就会沦为上市公司再融资的幌子,会“南橘北枳”。

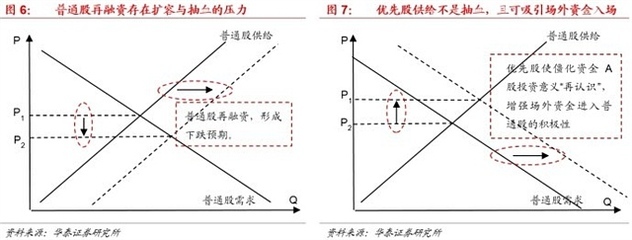

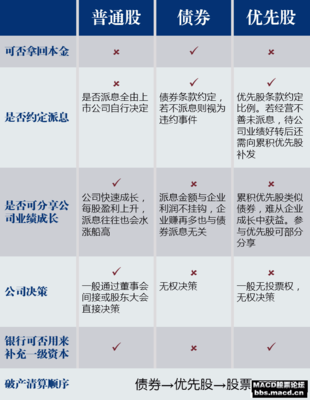

目前A股市场之所以如此热衷优先股,主要是由于IPO暂停和上市公司再融资很难,于是具有固定股息、享有剩余财产的分配权和具备优先清算权的优先股就成了吸引机构资金的选择。优先股制度在美国发展也是基于同样的理由,由于1929年大危机后,股市产生了信用危机,美国的铁路公司发行的普通股很难销售,于是才有了每年向投资者分配固定股息的优先股来吸引公众投资者。 理论上这是企业自身选择融资的方式,本不需要大张旗鼓地讨论,但具有优先分配权、优先清算权和具有二次分配权的优先股在目前“同股同权”的中国法律框架下还存在诸多法律障碍,同时没有经营决策权和投票权的优先股已经公然挑战到了“同股同权”的股权分置改革,有人甚至说引入优先股制度是中国股市的第二次股改,说直白一点就是修正“同股同权”的股权分置改革,如果中国证监会真有第二次股改和纠偏的魄力,能将目前上市公司的国有股转化成优先股,减少对上市公司的行政管控,对A股市场可能是革命性的,但从目前证监会渗透出的风声来看,优先股似乎更像是为上市公司争取再融资的新工具,而没有系统性制度改革的迹象。 有人认为美国在处理AIG危机时优先股发挥了巨大作用,我们也应该引入优先股制度来制约国有股。美国政府在次贷危机后对AIG救助时,为了避免国有化后的行政干预,国家股东只体现国家投入资金的成本,而不干预公司的私人治理结构,避免了国家资本干预企业经营,从而优先股发挥了独特的作用。但这仅是在秉持私有制和市场化的美国才发挥独特作用,在国有股东一股独大和国资委任命上市公司一把手的中国股市,指望上市公司党委书记兼董事长通过优先股来自行革命显然很不现实,除非国务院高层和证监会真的想改革国有股畸形独大的格局并改变现行的国资管理体制,否则优先股不可能发挥像美国股市那样独特的作用,必然会“南橘北枳”。 如果中国股市真的想发挥优先股的作用,我建议先将目前的上市公司国有股转化成优先股,让上市公司的“党委书记”和“红顶子”干部退出董事会,国有股东享受优先股的权利而不干预上市公司治理,这才是二次股改的本意。 否则上市国企、上市央企的一把手都是组织部门任命过来的“官帽子”,未必是合格的职业经理人,只对上负责的行为逻辑经常会侵害其他股东和投资者的利益,而且在经营决策和危机面前经常跟不上节奏。 从最近中石油和铁路系统等超大央企暴露出的问题来看,这些官员企业家完全从保姆变成了主人,他们根本不是在按照市场原则和公司治理来做企业,而是在做政治献礼,这是公然践踏上市公司治理结构和公然侵害投资者权益的违规行为。因此,我们建议尽快完善国有企业的公司治理结构,明晰所有权与经营权之间的界限,完善真正意义上的董事会机制,而非主管部门指挥下的“橡皮图章”。 建议尽快改革央企一把手的选择机制,如果能将国有股全部转换成优先股,国有股东不参与上市公司经营决策,则可以在全球公开招聘选拔最有能力、最适合、最优秀的“职业经理人”,避免“外行管内行”。 但从目前的大环境和证监会的表现来看,让优先股发挥如此重大的历史使命可能有点异想天开,如果优先股不行使这样的使命,只为现有的上市银行、上市央企来再融资圈钱,则不改变中国股市和公司治理的任何问题,反而是在一味地纵容中国股市的圈钱欲望。 在目前中国经济结构转型的关键时期,不能再一味地满足这种需求,股市应该将有限的资源配置在创新型企业和中小型企业的发展上,别再为那些“夕阳红”的垄断企业继续“捐钱”,不能再给大盘国企、央企在股市“开绿灯”融资圈钱,我建议对于以再融资为目的的优先股缓推为宜,尤其在目前中国股市信心不足的状况下,少推融资性的产品才有助于A股市场休养生息。当务之急,应该是设法提振股市信心而非抽血、圈钱和铺摊子。

爱华网

爱华网