中国每一次的经济改革与调整,都是一次经济利益与资源的再分配,而赢家总是国有经济体系。这已经演变成为一种周期性现象。游戏的开始,总是因为宏观调控的需要。比如,现在是因为全球金融风暴的来临;上世纪90年代末期,则是因为亚洲金融风暴的侵袭。而宏观调控运作的结果是一样的,都是国有经济体系,包括统计范围内的国有资产、有支配权的国有资产、因产业链原因受国有经济强烈影响的资产、组织体系内的资产、法律框架下的国有资产,等等,获得了空前的好处和利益,国有经济总规模因宏观调控获得了空前的提高和扩大。

在中国改革开放30年的进程中,国有经济与非国有经济的此消彼长,大致与国有企业改革进程相伴相生,我们可分四个阶段来看一看:

第一个阶段,从1979年到1986年,这是国企的“放权、让利”阶段。主要从行政管理体制改革入手,围绕着扩大企业经营管理自主权所进行的松绑、放权、让利。包括扩权、试点经济责任制与利改税等。第二个阶段,从1987年到1993年,完善经济责任制时期。在全国范围内实行资产经营责任制、承包制改革、股份制。第三个阶段,从1994年到1997年,企业制度创新时期。正式提出围绕“建立现代企业制度”来解决国企的深层次矛盾、着力进行企业制度创新的问题。第四个阶段是从1998年开始的国企战略性改组时期,核心是“十五大”提出的“着眼于搞好整个国有经济,抓大放小,对国有企业实行战略性改组”。

需要关注的是第四阶段的改革。因为这一时期亚洲金融风暴突然降临了,宏观调控与国有企业改革实质上同步展开。而在操作上的具体做法,主要就是“抓大放小”,培育大型国有企业集团,保持国有经济的控制力,放弃小型国企,甩掉包袱,轻装上阵。第四个阶段的改革是朱基任总理时期的政府一项重点工作,也的确实现了国有经济的超常规集聚和超常规发展。特别是由于过去的包袱甩掉了,大量企业负担被转移给了地方和社会,债务又以不良资产处置的形式被一笔勾销,因此这一阶段的宏观调控导致国有经济的总规模以及可支配资产,获得了空前程度的提高。

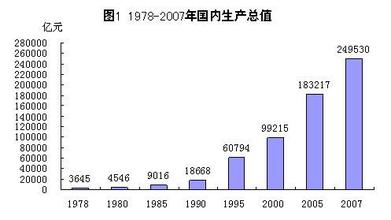

根据一项统计数据,1997年全国国有企业资产总额为13.9万亿元,到2007年,就猛增到35.5万亿元,年均增长9.8%。这一切是如何实现的呢?很简单,主要靠资源垄断和行政性独占。

目前中央企业82.8%的资产集中在石油石化、电力、国防、通信、运输、矿业、冶金、机械行业,中国几乎全部的原油、天然气和乙烯生产,全部的基础电信服务和大部分增值服务,都归国有企业所有。2006年,从国有资产监督管理机构传出国有资本要对包括军工、电网电力、石油石化、电信、煤炭、民航、航运等七大基础性行业保持“绝对控制力”;同时对装备制造、汽车、电子信息、建筑、钢铁、有色金属、化工、勘察设计、科技等支柱产业领域的重要骨干企业保持“较强控制力”。

一个国家几乎所有的基础行业均被国有资本主导。这意味着什么?在一个制造业为主的国家,核心垄断企业的市场控制能力将会通过产业链而扩散,达到一种人们无法想像的地步。或许可以这样说,经过上世纪末期的一轮宏观调控过后,中国的市场已是天翻地覆。

时至今日,全球金融风暴再度袭来,中央政府新一轮的宏观调控业已开始。未来会发生什么事情?耐人寻味。

中国政府自去年下半年以来,已经出台了一系列大规模经济刺激计划,包括中央推出的4万亿投资计划、十大产业振兴规划、宽松的货币政策以及要求银行大规模扩张信贷。

谁能分到这些政府资源“大饼”呢?最大的受益者还是国有企业,资源再度流向了国有经济。对此,我们可以从两个方面来分析此轮宏观调控导致的资源再集中。

一是银行信贷主要流向国企和地方政府。在去年9月中央陆续出台刺激经济政策之后,银行信贷自去年11月份开始大增,人民币新增贷款11月为4769亿元,12月攀升至7718亿元,今年1月份竟达到了1.62万亿之巨(相当于2008年全年贷款增量的1/3),2月份贷款增加额也达1.07万亿元。按照这个速度,今年全年新增人民币信贷完全可能突破8万亿元。

从资金流向上看,几乎全部流向了大型国企和政府投资项目。相关媒体对今年前两个月国内14家银行的公开授信资料进行的统计显示,今年前两个月,国内14家银行授信额度总规模达到4.52万亿;其中对地方政府授信3.49万亿,对大型投资项目和大型企业授信1.06万亿,对中小企业授信1956亿,仅为总规模的不到4%。地方政府、大型基础设施建设、大型投资项目和大公司仍是银行集中授信的主要对象,其中对地方政府和大型企业的授信有80%多是由国有大银行实施的,约为3.64万亿元。虽然授信与真实的信贷投放还有距离,但能够大致反映未来的信贷流向,国有部门和基建项目成为商业银行本轮信贷投放的主要领域。

二是国有企业在大型投资项目中占绝对优势。4万亿投资计划中,绝大部分是政府推动的投资项目,包括相当大比例的基建项目和工业投资项目。公开资料显示,中国近期大型工程建设项目的总投资规模极为惊人,其中102项工程的投资总规模竟高达19.1万亿元,相当于2007年中国GDP总量的76.4%!从项目类型看,所有这些超级大工程几乎无一例外地全都是由政府推动的重大基建和工业项目,而项目的所有者、参与者,主要都是国有企业和各级政府。

从上世纪90年代末期到现在,时间已经过去了整整10年,也许有的经验已经可以在某种程度上被称为历史经验了。只不过令人遗憾的是,这些历史经验反映的是一个令人深感担忧的现状—每一轮的宏观调控,都意味着国有经济规模的一次再扩大。这究竟是一种进步,还是一种退步?

从1990年开始到1998年止,国有银行的贷款总量由17681亿元膨胀到86524亿元,提高了389%。而国有银行给国有企业的贷款比例每年基本上都是稳定的,一般估计在80%左右。也就是说,国有企业1990年从银行拿到了1.4万亿元的银行贷款;此后从银行拿到的贷款总量逐年放大,到了1998年,达到了6.9万亿元,说明新借的钱比原来借的钱还多——国有企业实际上根本没有向银行体系还过钱,他们拥有一种取之不尽、用之不竭的资金来源。

国有经济占用资源虽多,效率依然低下。即使是官方机构也承认,国有企业占用了工业总资产的1/2左右、工业贷款的2/3以上,却只创造了1/3的工业产值。以2005年为例,规模以上工业企业中,国有及国有控股企业工业增加值和利润同比,只是分别增长10.7%和17.4%,而同期的民营企业则分别增长25.3%和47.3%。

类似的数据还有很多、很多。市场中人都清楚,经济规模与市场空间总是一种零和关系。如果一种经济规模扩张了,那么一定有另一种经济规模缩小了。在当前的经济环境下,我们的决策者在使用大规模财政刺激计划的同时,恐怕不得不深入考虑,如果继续这种宏观调控的政策,放手让国有经济的总量因调控而继续在大规模的资源重组中扩大,对中国经济增长是否真的有好处?对解决中国的失业问题是否有好处?对中国的未来,是否真的有好处?

爱华网

爱华网