中国正处在可以将经济发展与环境问题“打包”处理的时点上

对话人

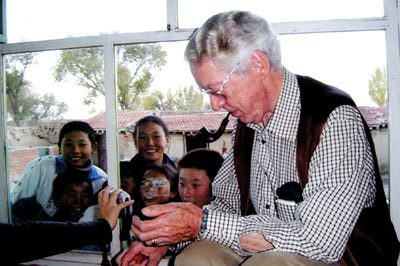

莫里斯·斯特朗 联合国前副秘书长、“环境运动之父”

江家驷 北京大学环境学院院长

整理 | 本刊记者 李岷 侯燕俐

今年是罗马俱乐部成立40周年。

1968年4月,意大利经济学家佩切依邀请来自10个国家的30位科学家、教育家、人类学家、实业家聚会罗马,讨论人类的困境,包括:富足中的贫困、环境的退化、就业无保障、青年的异化、传统价值的遗弃、通货膨胀,以及金融和经济混乱。他们把这些称之为“世界性的问题”。四年后,罗马俱乐部成员发表《增长的极限》一书,更是掀起发达国家对于可持续发展话题的关注与争议。

40年后,世界变得更好了吗?

40年前,封闭的中国从未想过去触碰罗马俱乐部掀起的议题,甚至觉得环境污染是资本主义社会才独有的现象。40年后,中国开始时常被推到各类“世界性问题”的峰口浪尖上。能源问题、污染问题、食品安全问题,成为中国要实现可持续发展就不可回避的问题,它们的解决也部分决定着世界将如何看待与对待中国的崛起。

值此时机,《中国企业家》特邀北京大学环境学院院长江家驷教授以及联合国前副秘书长、被誉为“环境运动之父”的莫里斯·斯特朗(Maurice F. Strong)先生作此对话,探讨中国(商界)当前对经济发展与环境问题应持具何种观念。

“增长的极限”概念最初招致商人反感

罗马俱乐部是1968年成立的,但它真正在全世界扬名是1972年《增长的极限》一书发表后。而莫里斯·斯特朗是将罗马俱乐部和《增长的极限》的观念付诸为行动的人。他在1972年在斯德哥尔摩召集了第一次人类环境会议。

我想斯德哥尔摩会议对于人们的认识是个转折点,很荣幸这是我召集的。当我创建联合国环境项目并组织斯德哥尔摩会议时,受到罗马俱乐部极大的影响。在罗马俱乐部发起人佩切依创建罗马俱乐部之前,我就认识他。《增长的极限》是一本非常有影响力的书,在当时也有很大的争议性。商业造成了(环境)问题,那么商业应该为这些问题提出解决方案。这是罗马俱乐部对环境保护的一大贡献。佩切依也曾经是个商人,在一开始很多商界人士对他的提议感到不快,他们不喜欢“增长的极限”这个概念,而现在企业家们意识到环境议题对于他们的生意和生活来说都很重要了。所以佩切依是个很有智慧的、有影响力的人,他和罗马俱乐部的影响力穿越了岁月。

斯德哥尔摩会议的确是个开始。自那以后,联合国成立环境项目,开始在全球推广环境运动。曲格平(后来成为中国第一任国家环保局局长)作为中国代表团成员之一参加了斯德哥尔摩会议。有意思的是,当时认为污染是不可能在共产主义国家发生的事,只是西方社会才有的问题。曲格平等人从斯德哥尔摩回来后,在周恩来总理领导下,中国政府开启了防治污染的工作。

工业革命由西方而起,自那以后,印度和中国从某种意义上是工业革命的受害者,印度成为殖民地,中国成为半殖民地。两个国家于1940年代后期先后独立、建国后,开始意识到工业革命可以改变世界,故深受西方发展模式影响,最近一二十年来成为新兴经济体。但与此同时,这两个国家的环境也日趋糟糕。它们本来有着世界最古老的文化,却在走西方工业化的道路,现在意识到这种模式持续下去是有问题的。

将经济问题与环境问题“打包”处理

现在在很多中国人的思想观念里还是“保护环境”的概念。我不想用“保护”这个词,我想说的是怎么能最大限度地利用好自然资源同时又有利可图。我们对环境问题的强调不是说为了发展经济之需我们必须注意环境,而是应该同时关注经济和环境两方面的未来。美、欧、日等发达国家都经历过先发展经济然后环境恶化再保护的阶段,现在他们是将经济发展和环境保护结合起来做。中国和印度是不是一定得重走西方国家的老路?情况很危急。因为这是两个人口大国,相对来说,可供使用的资源更加有限。这两个人口大国、又有古老的文化,完全应该从现在就开始既发展经济又保护环境,从而对世界做出贡献。如斯特朗所说,环境运动是由发达工业国家发起的,谁生产了问题,谁就有责任来提供解决方案。从这个意义上说,现在来强调新兴新济体的公司社会责任也是有必要的。不仅仅是中国的生存发展必要,也是整个地球的生存需要。

与此同时,越来越多的商界人士也意识到这不仅仅是种有成本的责任,还是个可以创造新利润的机会。当1972年斯德哥尔摩会议召开时,商界的态度是抵制,不愿去承担这个责任,因为那是要付出成本的。但是现在越来越多的人意识到这个成本有可能转化成一种投资。这需要商界领袖去做出示范。我1972年第一次到日本时,日本的污染情况比今天的北京严重多了。日本人承认,他们是遇到问题了。那么他们是怎么做的呢?他们不只是成立了环保机构,而且改变了产业政策。他们让生产变得更有效率,予以很强的激励政策和严格监管。公司努力不单单是提高能源使用效率,而且提高产业效率,这个结果是既保护了环境,又让他们的产业在全球变得更有竞争力。这是可以让中国借鉴的。中国应该拥有新型的、更有效率的经济繁荣。这不单单是环保一个领域里的事,这是一个综合各部门各领域的事。中国的领导人已经意识到了这一点,但是这是一个未竞的工作。

我曾协助发展“地球宪章”(Earth Charter),是制订一些基本原则去指导国家、公司及个人怎么去与世界相处。那是一个非常重要的文献,就像人权宣言一样。它不是什么法律依据,但是有很强的道德基础,现在很多国家、公司都在遵照那个行事。它使人们以新的方式来思考地球,不只是说去清洁已经发生的污染,而是说怎么去发展一个新的产业模式。这是在重新塑造工业文明。很多商业领袖都意识到传统的商业模式会让这个地球陷入麻烦,也让他们自己陷入麻烦。中国现在正是开始取得举世瞩目的经济增长,所以你们正处在可以创造出将经济发展与环境问题整合解决、“打包”处理的新发展模式的时点上。

中国有热衷于建设“硬件”的倾向,但在“软实力”的建设上相对薄弱,国家是这样,公司也是这样,从管理力到社会责任都较弱。同样重要的是,我们需要开始意识到环境和经济是一个系统,不能盲人摸象,只及一点,看不到本质与体系。我很高兴看到我们的政府正在整合各个部门,系统地解决包括环境、经济在内的诸多问题。

中国发展的创新之处在于它用市场经济手段去实现社会主义的目标。现在中国领导人又提和谐社会,而且以科学发展来实现,我希望西方能拥抱中国的“和谐”概念。

怎么看待跨国公司对于中国环境问题的责任?

中国的命运决定在自己手里。我想强调的是,最初是中国允许并需要跨国公司进入,因为中国改革开放需要解决资本和就业问题,同时跨国公司也希望得到廉价劳动力。也因此,中国积累了将近1万亿的外汇储备。因此我们不能一味谴责跨国公司带来的污染问题,因为是我们决定让他们进来。我们需要承担跨国公司进来导致的后果。但现在我们要对跨国公司说,如果你们输出的技术对环境造成破环的话,中国不会再欢迎你们。之前我们几乎没有任何选择,只要对我们有利的技术,能够促进出口就引进,现在我们有了选择的权力。我们要阻止那些无益于效率的技术流入发展中国家,我们需要新的规则。有的国家为了发展经济,不得不先接受一些没有太多效率的技术。现在中国和印度有能力重新做选择。

中国人需要自己来制定规则。现在对于跨国公司和中国本土公司的规定都变得更为严格。跨国公司对于污染有责任,但中国人自己也有责任,抑或跨国公司向你们学习了如何污染。同时,跨国公司在自己的国家学习了如何提高环境水平,也可以把这些经验输送到中国来。跨国公司的经验、技术、文化必须要成为解决问题的一部分,要知道,中国的未来在于中国,而世界的未来也在中国。此外,不仅仅是政府决策的问题,在政府、地方以及公司层面的执行和贯彻也很重要。

有的公司希望发展新的、更加环保商业模式,但无从下手。如何推进呢?30年前邓小平决定在中国推行改革开放,是从深圳特区的试验和示范开始的。这给我们的启发是,一旦有个成功的案例和模式,就会被推广开来。在环境问题上,也需要这样闪光的例子。

不过自主创新是很关键的。像日本成为能源使用效率最高的国家,不是因为他们引进了什么技术,而是自主发展的结果。早期的“日本制造”就跟今天的“中国制造”一样。中国已向别人学习的够多了,现在该从长期固有的局面里走出来,有能力进行创新。中国已经到了这样的时点上,是绝对的机会。但是要自主创新,就必须要保护知识产权。否则就没有人会花时间、金钱来创新。与之相应的,这个社会需要明确和执行相关的法律规定,从这个意义上,这就需要“透明”。所以环境问题需要从政府到产业、学界各方面的转型与相互合作。这也是为什么我2002年从美国回来到北大创建环境学院的原因。

中国企业需要成功公司的案例示范,需要一些技巧和经验。必须行动起来,我自己参与的一个行动就是帮助中国公司与发达国家的相关资本、机构进行交易,给中国企业提供技术改造资金,以抵消碳排放,让他们成为新的商业模式和新经济发展的积极的行动者。这也许不能解决所有的问题,但是是一个可行的办法。《金融时报》有篇文章说碳将会成为国际交易中最大的一项,而中国又是交易量最大的一个国家。所以在帮助中国减低碳排放中有巨大商机,这只是一个例子,说明商业可以如何直接介入到解决环保问题中来。中国的未来同样应该是“Made in China”。

“平等与合作”最重要

在中国环境问题的解决上,我认为有3个“I”和4个“E”可以作为关键词。首先是interdisciplinary(跨界的),意味着要综合诸多领域来解决问题;其次是internationalization(国际化),中国是世界一部分,相互关联,中国不能以自己为中心;再次是intergration(整合)。4个“E”指的是economy(经济),environment(环境),equity(平等)和education(教育)。强调“平等”是因为,有人说19世纪是英国世纪,20世纪是美国世纪,21世纪是亚洲世纪或者中国世纪——但我要说,21世纪是平等的世纪,中国要在平等方面起领导作用。不要总是试图从资源丰富的地方获得资源或者好处,比如说中国公司需要注意在非洲的行为。我们要分享资源,尊重别人,否则我们只会走别人的老路,犯老毛病。没有平等,迟早你没有安全感。不要以中国为中心。为了自己的好处而大谈平等不是真正的平等。

谈到平等,美国要负更大的责任。比如在京都议定书的执行上。除了合作,气候问题没法取得成功。

我曾跟相关外交人士说过,即使是中国政府在国内的行为,也会影响到中国的国际关系。现在洛杉矶的人们会说,我们反对中国,因为25%的水污染来自中国。不管事实上是不是真的,他们认为这是真的。这样,中国国内的状况与行为引起了国际的关注。批评有时是不公平的。而除非跟别人合作,中国无法独自解决这一问题。中国要意识到,如果中国能处理好国内问题,也会对世界产生正面影响。比如碳排放、能源消耗问题。中国面临越来越多的压力,但也有更多的机会去成为一个领先者。我热爱并相信中国,中国可以为世界做出榜样。

从全球变暖到

全球政策

在许多年里,警报一直在升级,但对于(发展带来的)那些负面影响,政府、政治精英和社会团体基本上证实了自己没有能力去实施任何富有前瞻性的举措。冷战的结束本来提供了一个独特的机会,让我们可以去发现共同的挑战,可以去重新定义更有意义的未来、去重排事情的优先次序,可以重新定位社会资源的角色,可以去共同协作如何让我们的世界成为共有的家园。而失败的最主要原因是轻重倒置,忽视了社会和伦理的需要,片面和错误地仅仅着眼于物质和经济的目标。

在人类历史上,我们从来没有过像现在这样,对于我们这个星球的现状拥有如此丰富的知识,对于人类的需求和渴望,以及如何满足这些需求如此知根知底。事实上,今天的科技,如果运用得宜,完全能够为所有人提供丰富美好的生活,包括那些在地球最贫穷的角落的人们。所有那些贫困、营养不良、饥饿和边缘群体,我们可以使这些人群加入和分享我们的发展----但这需要进一步下定决心,需要政治意愿上有所承诺,需要责任感,需要持续改进现存的政治经济体系。

我们以此号召那些面对责任、手握决定权、将做出艰难选择的人们,以此号召那些能影响公众意见以确保人类生存、驱除贫困、实现美好生活的人们。我们邀请教育、宗教与精神领袖和媒体共同为推进透明、公开而努力,推进教育改革,让全球的公民社会皆警醒到,当前正是世界发展史上的关键而重要的时机。

爱华网

爱华网