在区域主义中,经济无疑是最有力的变量,但毕竟不是惟一的变量

文/宿景祥

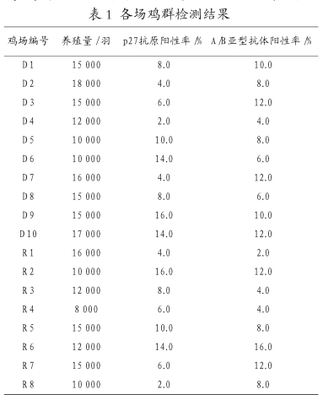

过去一些年来,欧盟和北美的区域主义进一步强化,并继而促进政治和外交方面的合作与协调。但东北亚的发展则显现出相反的趋向,中日韩之间的经济关系迅速发展,但相互间的政治和外交关系不仅没有走向合作,反而矛盾愈来愈大。根本原因在于,中日韩三国在政治上缺少一个共同的目标。

东北亚区域主义的源头

冷战结束后,世界发展大势显现出两种并行的趋向,一方面是全球化和全球主义的加强,另一方面是区域化和区域主义的兴起。

其实早在20世纪30年代,就出现过“英镑区”、“法郎区”和“美元区”,以英国、法国和美国为首的几个国家集团,分别建立了关税同盟和自由贸易区,相互抗衡。冷战结束后,世界范围内出现了区域主义的新浪潮。因为按照新区域主义的理论,21世纪国际经济竞争是各国外交政策所追求的主要目标。而全球市场份额和技术优势的争夺,将具体表现在各地区集团之间的相互竞争。面对一个更加相互依赖的全球经济,各国必须通过形成地区性集团,通过区域性合作来维护自主性,改善谈判地位。

过去几年里,全球主义已经受到了来自多方面力量的强烈阻击,而各地区内部的经济却走向更高程度的联合。欧盟成功地推出统一货币,美国在试图建立一个“美洲自由贸易区”。在东亚地区,各国内部间相互依存关系也在深化之中。人们所感应到的“亚洲意识”、“东亚意识”或“东北亚意识”,正是区域主义在这一地区的反映。

中日韩缺少共同的竞争对手

区域主义的基础,首先是存在一种共同的文化和地区认同意识,如“欧洲意识”和“美洲意识”等等。在亚洲,这种意识相对薄弱。人们所说的“亚洲意识”,含义很模糊。事实上,不可能存在一个将整个亚洲,包括东亚、南亚、西亚和中亚所有地区都囊括在内的“亚洲意识”。所谓的“亚洲意识”,较确切的说法是“东亚意识”。作为一个地理概念,东亚指欧亚大陆太平洋沿岸的边缘或半边缘地带,包括中国、朝鲜半岛、日本和东南亚。从历史上说,这个地区的文化是以中国文化为基础形成并发展起来的,宏博深邃,源远流长,具有内在的共通性和相当强的内聚力。但就现实情况而言,整个地区的文化千姿百态,差异很大。

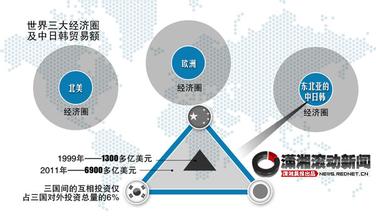

“东亚意识”表现最强的是在经济方面。在整个世界经济体系中,东亚地区已经是一个越来越重要的版块。目前北美、欧盟和东亚这三大版块的经济规模更加接近。北美地区的经济规模约为13万亿美元,欧盟为10万多亿美元。东亚地区12个主要经济体,包括中国、印度、印尼、韩国、中国台湾、泰国、中国香港、越南、新加坡和日本,再加上大洋洲的澳大利亚和新西兰在内,总的经济规模也接近10万亿美元,同美国和欧盟旗鼓相当。如果东亚地区能够形成一个统一集团,将在全球经济中获得与美欧平起平坐的地位。世界政治和经济关系将为之一变,迎来一个“三方世界”的时代。

东亚的区域主义发展路径也越来越清晰,所采取的“10+3”的方式,即东盟10国加上中国、日本、韩国,最终将可能成立一个“亚洲货币基金组织”,签署一项“自由贸易协定”。东盟10国加中、日、韩已于2000年末提出了这一设想。在这个计划之前,中国、日本和韩国可能将与东盟建立三个“10+1”的自由贸易区,而中、日、韩三国将研究组成一个“东北亚自由贸易区”。东亚区域主义的未来,将在很大程度上取决于“中日韩共同体”的成功或失败。

东亚地区经济潜在的能量巨大,从理论上说,中日韩经济合作应能有所成就。但从现实来看,却困难重重,可望而不可及。根本原因在于,“中日韩共同体”政治基础薄弱。

任何一个区域的联合,都兼有政治和经济两方面的考虑,只是相对的重要性有所不同。西欧的区域化最初主要是有政治考虑,包括结束法德两国的敌对状态,建立一个政治统一体以加强国际地位。一方面防范当时的苏联,另一方面抗衡强大的美国。北美的区域主义二者兼有,一方面在经济上联合,另一方面加强在政治上同西欧相抗衡的力量。整个欧洲一体化进程,实质上是一项政治工程,是欧洲人寻求永久和平和繁荣的具体成果。至于《北美自由贸易协定》,则是由美国所主导的,加拿大和墨西哥原本就紧紧地依附美国经济。因而,“北美自由贸易区”和正在试图建立的“美洲自由贸易区”,实质上是美国向外扩张其政治经济影响力的结果。

中日韩三国在政治上缺少一个共同的目标。换句话说,缺少一个共同的敌人或竞争对手。日本是世界第二大经济强国,早在1990年日本人均收入就超过3万美元。韩国也早已是中等发达国家,人均收入超过1万美元。中国经济正在崛起之中,人均收入刚刚超过1000美元。经济发展水平的巨大差距,决定了三国不大可能具有共同的政治目标。日本经济近年来的复兴,中国经济的拉动贡献最大,中日两国商界的关系愈来愈密切,但其他方面的关系却似乎愈来愈成问题。两国高层正式互访已经停了很长时间,国民间的互相不信任也日益加深。韩国经济愈来愈依赖于中国,但韩国的民族主义情绪同样高涨。

“经济一体化”较切合实际

任何一种区域主义的成功,都需要一定的政治条件。北美模式是美国一国独大,无论是加拿大和墨西哥都无法同美国相抗衡,而美国庞大的市场对这两国有足够大的吸引力。只要美国有动力,区域主义就变得可行。欧洲有两次世界大战的痛苦经历,战后就开始进行艰苦的整合,法国和德国等主要国家力量相当,各国间又处于同一政治经济发展程度,文化上也有很大的相似性。加上德国成功地解决了历史问题。这一切促成了今天的欧盟。如果说北美模式是等级性的,那么欧洲模式便是平等型的。

在东北亚,除了经济上的联系日益密切外,其他条件都不理想。日本早年推行的“大东亚共荣圈”,成了中国和韩国历史上的痛苦。这个阴影不去,任何形式的区域主义都不会成功。在一个民族主义高涨的时代,任何的理性都解决不了历史问题。

在政治层面,东北亚地区除了民族主义和历史问题之外,另一个重要的问题是权力结构尚不清晰。中日韩三国,明显地存在着力量不平衡问题。日本是“西方七国”的一员,是美国的盟友,是西方政治经济中心的一分子。中国正在崛起之中,对整个区域乃至全球的影响力愈来愈大。但从目前的情况看,日本还没有做好接受中国的崛起的心理准备。只有中国真正地崛起,实力进一步壮大,这个问题才有可能得到解决。但这将是一个很长的过程。

在影响国际关系的因素中,经济无疑是最有力的变量,但毕竟不是惟一的变量。历史和文化因素同样是最基本的变量,而且更持久,对国家的对外决策和国际合作常常具有决定性作用。正是因为文化和历史因素的作用,东北亚地区的区域主义陷入了一个恶性循环。无论哪个国家在这个进程中努力,都可能会被另一方视为争夺领导权。区域主义的努力愈多,相互间不信任也就愈大。

由此观之,如果说中日韩可以建立一个“东北亚共同体”,在很长时间内也将会局限在经济领域。去年11月29日,在老挝召开了“东盟10国和中日韩领导人峰会”,同时举行了中日韩第六次领导人会议。在这次会议上,中日韩三国领导人通过了《中、日、韩合作行动战略》和《中、日、韩合作进展报告》。这对于人们一直谈论的建立“东北亚共同体”的目标来说,无疑是一个很好的事情。温家宝总理在老挝召开的这次中日韩领导人会议上,提出东北亚要朝“经济一体化”发展,是切合实际的。把东北亚的区域主义从经济层面提升到政治战略层面,还为时尚早。

爱华网

爱华网