系列专题:《国有企业内部控制框架》

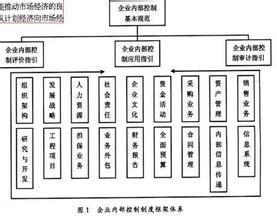

(6)2006年7月15日,财政部选择美国萨班斯法案对中国在美上市企业生效的日子,发起成立了“企业内部控制标准委员会”;中国注册会计师协会也发起成立了“会计师事务所内部治理指导委员会”。这些都标志着中国内部控制体系已经走到了最关键的时期。 (7)2007年3月,企业内部控制标准委员会发布了《企业内部控制规范——基本规范》和17项具体规范的征求意见稿。在2008年6月28日,财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合正式发布《企业内部控制基本规范》;基本规范自2009年7月1日起先在上市公司范围内施行,鼓励非上市的其他大中型企业执行。 (三)中国企业内部控制基本规范的重要内容 1.中国企业内部控制的构成要素 《企业内部控制基本规范》明确指出企业要建立与实施有效的内部控制,应当包括下列要素: (1)内部环境。内部环境是企业实施内部控制的基础,一般包括治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等。

(2)风险评估。风险评估是企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险,合理确定风险应对策略。 (3)控制活动。控制活动是企业根据风险评估结果,采用相应的控制措施,将风险控制在可承受度之内。 (4)信息与沟通。信息与沟通是企业及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息,确保信息在企业内部、企业与外部之间进行有效沟通。 (5)内部监督。内部监督是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进。 从上可以看出,新的企业内部控制基本规范的体系基础仍是COSO的内部控制框架;基本规范对企业内部控制的要求远高于企业内部会计控制。 2.中国企业内部控制基本规范的重要内容 (1)科学界定了内部控制的内涵。强调内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程,有利于树立全面、全员、全过程控制的理念。 (2)准确定位内部控制的目标。要求企业在保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果的基础上,着力促进企业实现发展战略。 (3)统筹构建了内部控制的要素。有机融合世界主要经济体加强内部控制的做法经验,构建了以内部控制环境为重要基础、以风险评估为重要环节、以控制活动为重要手段、以信息与沟通为重要条件、以内部监督为重要保障,相互联系、相互促进的五要素内部控制模型。 (4)开创性地建立了以企业为主体、以政府监管为促进、以中介机构审计为重要组成部分的内部控制实施机制。要求企业实行内部控制自我评价制度;国务院有关监管部门有权对企业建立并实施内部控制的情况进行监督检查;明确企业可以依法委托会计师事务所对本企业内部控制的有效性进行审计,出具审计报告。 二、国际内部控制发展经验对规范我国企业内部控制的启示(一)建立适度的内部控制概念和合理的内部控制体系 美国注册会计师协会,在1988年提出内部控制包括控制环境、会计系统和控制程序三要素;1992年COSO提出内部控制包括五要素,即控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督;到2004年在企业内部控制框架基础上提出的企业风险管理框架,使内部控制向风险管理延伸,企业风险管理框架包括八要素,即内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险应对、控制活动、信息与沟通、监督。此时,企业风险管理框架成为广义的企业内部控制框架。 无论在英国还是在美国,企业内部控制已经远远超出了会计的范畴。我国内部控制的建设也必须打破传统的会计控制观,树立企业内部控制的系统观和整体观,实现企业内部控制的体系化。

爱华网

爱华网