一剑封喉战法 炮轰逼良为娼的中国学术量化评价制度 [一针见血,一剑封喉!]2

●虽然目前我国SCI论文总数居世界前列,但反映论文质量的重要尺度——单篇论文平均引文数却只有3.01次,居世界第124位。论文数量增长与质量下降并存。 ●学术评价体系改革应确保学术评价程序的公开、公平、公正和透明,充分发挥学术共同体的作用,重视同行评议,排除非学术因素干扰。 11月9日,北京师范大学文学院副院长曹卫东在《人民日报》上撰文指出,我国的高等院校和科研机构都在积极推进量化考核,在这一考核体系下,学者的研究成果被量化为一个个具体的数字,表面上看,这种方法简单易行,是一种合理甚至公平的学术评价机制;但事实上,这样做是把复杂的智力劳动简化为单一的机器生产,抹杀了个人创造潜能的多样性。 曹卫东认为,这种过度量化的学术评价体系,使学术界出现畸形的恶性竞争,严重阻碍着学术的繁荣发展。当务之急要积极寻求学术评价的制度创新,尽快驱除数字化的幽灵,营造自由、自信的学术氛围和积极、宽容的社会氛围。 该文发表后,引起了社会各界的广泛讨论,同时也使学术评价体系改革这一话题再次进入大众视野。以量化考核为主的学术评价体系到底需不需要改革?如果需要,应该怎样改才符合学术运行的基本规律?才能充分调动科研工作者的积极性?才能促进学术的健康发展?就这些问题,十多位专家发表了意见。 目前论文数量多寡与职称、经费、升迁紧密相联 从今年年初北京大学中文系试点推行论文代表作制度引发热烈讨论,到10月19日著名经济学家厉以宁教授提出“论文数量规定影响学术创新”引起学界高度关注,再到日前曹卫东教授“积极寻求学术评价的制度创新,尽快驱除数字化的幽灵”的呼吁引发学界认同,与学术评价体系改革相关的任何信息几乎都会引起社会各界的广泛关注。 显然,许多人认同这些做法和提法,反映了他们一定程度上对目前过度量化的学术评价标准的不满。而近段时期以来,以数量为主要考核标准的学术评价体系,一直饱受批评和争议。 中国工程院院士、中国科学院计算所所长李国杰研究员认为,对目前的量化学术考评体系要辩证地看待,量化考评体系本身并没有错,错在有人滥用了它。以自然科学研究领域的重要考核指标《科学论文索引》(SCI)论文为例,上个世纪80年代末,南京大学在国内率先引入这一标准时,对引导科研人员、特别是从事基础研究的科研人员积极进行学术探索,融入国际学术研究前沿领域都起到了积极的作用,并且对改变当时松散的学术管理状态和坐井观天的学术研究风气起到了历史性的重大作用。但是近些年来,一些大学和科研单位过分看重SCI论文的数量,以其多寡作为单位和个人评价的一个重要标准,并不惜财力、物力鼓励SCI论文的发表,使SCI论文在质量没有跟上的情况下,数量成倍增加,导致SCI的正面引导作用越来越小,负面效用却越来越明显。 据了解,目前在全国各高校和科研院所,以数字指标为核心的考评体系已成为学术管理的重要依据。这些考核与每一位学术研究者的切身利益直接“挂钩”:职称评定、科研经费划拨和行政升迁等都与所完成的科研数量紧密相联,譬如在何种类别的核心刊物上发表过多少文章;承担了多少、什么级别的研究项目;在什么样的出版社出过多少著作;获得多少、什么级别的学术奖,等等。 以中部某高校评定社会科学类教授为例,该校对教职员工的申报资格,给出了明确的数量要求。按照规定,只有具备以下基本条件才有资格申请教授职称:“独立撰写并出版一部15万字以上高水平学术专著或参编21世纪课程教材和研究生教学用书,并具备下列条件中的一项:以第一作者在国内外核心学术刊物上发表8篇以上学术论文,其中5篇以上为CSSCI论文;以第一作者在国内外核心学术刊物上发表8篇以上学术论文,其中1篇以上为一类期刊论文;以第一作者在国内外核心学术刊物上发表8篇以上学术论文,其中2篇以上为二类期刊论文。” “现在的职称评定,论文数量多寡起着非常关键的作用。”正在中国人民大学进行博士后研究的某全国重点大学青年教师对记者坦言。他告诉记者,在评审时,大家一般都会与评委进行事先“沟通”,评委在摆不平“关系”的情况下,为了不得罪人,干脆就按数量多少来评,这样没评上的也都能“接受”。 除了这种职称评审的数量要求外,一些高校和科研单位对教师和研究人员的年度考核也引入了量化方法,如教授或研究员必须在规定年限内,在一些规定级别的刊物上发表规定数量的文章,才能拿到与岗位相配套的津贴和奖金。 数量化的学术考评机制的确在促进我国学术事业快速发展,但也催生了一些不利于学术持续健康发展的因素。在这种过度的硬性数量要求引导和刺激下,一些学术研究人员为了提高自己的学术成就和扩大学术声誉,往往采取各种手段增加学术论文的发表数量。于是,一稿多投、抄袭、剽窃等现象愈演愈烈,动辄“批量生产”上百篇学术论文、几十本学术著作、百万字科研成果文章的“学术泡沫”现象屡见不鲜。 科研论文总量排名世界第4,但索引率排名一直在120位之外 针对学术评价过度量化的现象,浙江大学教授朱淼良在接受媒体采访时表示,过度量化的学术评价体系类似于地方经济发展中一味以GDP指标作为考核标准,其最大弊端就是只重量不重质,过分追求科研项目数量和论文多少,直接助长了论文抄袭、专利造假等不良学术风气。他认为,这种指标式考核的“学术GDP”已成为高校学术浮夸的“催化剂”,应该予以改革。更有学者认为,当前高校和科研院所推行的过度量化的学术评价体系,滋生了大量“学术泡沫”,制造了大批“学术垃圾”,严重损害了中国的学术形象和学术竞争力。 北京某知名大学一位文科院系的副教授很无奈地对记者说,现在老师们都有数量考核目标的约束,压力非常大。每天为完成年度考评与达到职称评定标准的数量拼命地写文章、编书,这中间很多东西都是以东拼西凑的方式弄出来的。 李国杰院士在接受记者采访时认为,目前我国学术论文在数量快速增长的同时,论文质量与国外论文相比存在着不小差距,应引起足够警惕。据中科院文献情报中心统计,我国SCI论文数量增长很快,已由1991年的8997篇上升到2003年的49788篇,平均4.74年增长一倍。论文数量占世界份额也呈快速增长态势,由1991年的1.3%上升到2003年的4.5%,每5.98年增长一倍,这说明我们追赶的步伐非常快。 “但是,我们的论文被引用数量在2000年达到高峰后,最近几年呈现逐渐下降的态势。”李国杰院士不无忧虑地告诉记者,虽然目前我国内地SCI论文总数居世界前列,但反映论文质量的重要尺度——单篇论文平均引文数却只有3.01次,居世界第124位。而中国香港地区虽然从事学术研究的人少,论文总数和引文数都排得比较靠后,但其单篇论文引文数却排世界第28位,比我们好得多,说明我们单篇论文的质量还有待提高,这应该引起全体学界同仁的高度重视。 最新的统计数据,也证明了李国杰院士的这一结论。中国科学技术信息研究所10月27日公布的《2005年中国科技论文统计结果》显示,去年中国高等院校在国际和国内发表的论文数量较往年都有较大幅度提高。2005年,国际上颇具影响的检索工具《科学引文索引》(SCI)、《工程索引》(EI)、《科学技术会议录索引》(ISTP)共收录我国科技论文153374篇,比上一年增加了42018篇,论文数量排在美国、英国和日本之后的世界第4位。但从主要反映基础研究状况的SCI所收录的中国论文被引用次数情况来看,在过去10年间,中国论文被引用次数仅排世界第13位。 科研论文总量排名世界第4,但是论文的实际价值呢?从1994年到2004年,10年间平均索引率排名一直都在全球120名开外。有学者就此提出:我们的学术研究成果存在多少“泡沫成分”?“国家每年花费巨额资金投入科学研究,换来的却是大量的‘垃圾’论文,真正的科技创新却严重不足。”教育部副部长赵沁平在一次新闻发布会上这样说。

更多阅读

转载 不看不知道,真是太神奇了! 你不知道的事

原文地址:不看不知道,真是太神奇了!作者:维新里动画图解一般看不见的机械原理不看不知道,真是太神奇了!人们的现代生活离不开各种各样的机械,无数复杂的机械走进了寻常百姓的生活中,小到你家里客厅墙上的挂钟,大到你出门上班用以代步的汽

舌尖上的中国创意海报大集萃,不看绝对后悔!珍藏版 教师座右铭集萃

(点上方蓝字“粤港餐饮微杂志”即可关注)前年,“舌尖上的中国”一经播出便风靡海内外,掀起了一阵“舌尖上”的热潮。近日,“舌尖上的中国II”再次强势来袭!围绕“舌尖上的中国II”的海报设计大赛,是一场专业与口碑、梦想与荣耀的设计之战!创

日本教科书里的中国 外国教科书评价中国

何德功按:外国人的中国观是如何形成的?专家说,教育和媒体的影响最为重要。那么,外国历史教科书中怎么写中国?会不会颠覆我们过去所学?对这样的疑问,《环球》杂志记者求诸书本,一是为了解外国教育界灌输给学生的是怎么一个中国,二来也可寻找外

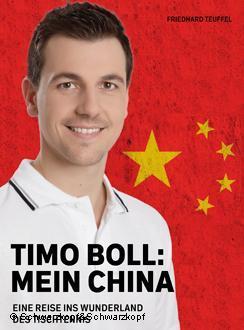

德国乒乓球明星波尔眼里的中国:发展让人叹服,但猪肉吃不得

"你好,我叫蒂姆·波尔,我打乒乓球。"用中文做自我介绍的这位蒂姆·波尔(TimoBoll)是德国乒乓球运动员、曾为世界男乒排行第一,在中国的知名度或许大于他在德国的知名度。15年来,他到过无数次中国,有时候一年往返中国数次,进行训练,参加比赛

纪录片《乡村里的中国》观后感 乡村中国纪录片观后感

为当代中国农民塑像——《乡村里的中国》观后感刘永辉著名摄影家焦波是个闲不住的人,相信了解他的人都会认同这一点。可2012年初开始,他却在山东淄博沂源县一个小山村里“隐居”了一年。不过,如果你以为他是真的休闲,那就错了。这一

爱华网

爱华网