劳动价值论是马克思政治经济学的核心理论。对劳动价值论的正确理解是我们正确认识资本的本质及历史作用,以及社会主义社会本质及历史任务的关键所在。但由于历史的因素,我们对劳动价值论的理解和对资本的本质及社会主义社会本质的认识是不充分、不全面的,存在着一定的偏差。而这种理解和认识已经严重影响和阻碍了我国改革开放事业的深入和社会主义市场经济建设事业的发展。为此,党中央多次提出“要深化对劳动价值论的认识。”在这个新的历史时期,深化和创新认识劳动价值论,具有重要而深远的理论意义和现实意义。

一、对劳动价值实体的创新认识

商品劳动价值的实体是生理学意义的劳动力。何谓生理学意义的劳动力?在《资本论》中,马克思这样写道:“尽管缝和织是不同质的生产活动,但二者都是人的脑、肌肉、神经、手等等的生产耗费,从这个意义上说,二者都是人类劳动。这只是耗费人类劳动力的两种不同的形式。“不管有用劳动或生产活动怎样不同,它们都是人体的机能,而每一种这样的机能不管内容和形式如何,实质上人的脑、神经、肌肉、感官等等的耗费。这是一个生理学意义上的真理。”其实,生理学意义的劳动力实质是人类在劳动过程中所耗费的生理内在生存物质。

从生理学的角度来看,人类的生存物质主要分为两大类:生理内在生存物质和生理外在生存物质。生理外在生存物质是用来满足人的衣、住、行等生理外在需求的物质,如衣服、房屋等。生理内在生存物质就是我们通常所说的粮食或食物,是用来满足人的生理内在需求的物质。对人类在劳动过程中所耗费的神经、肌肉、感官等最直接、最首要的补充就是粮食或食物的补充。粮食或食物可以通过人的机体的摄取、消化、吸收作用转化为人体的神经、肌肉等组织,并提供其生命存在所需的能量。由此看来,粮食或食物与人的机体组织实际上是人的生理内在生存物质的两种不同存在形式。粮食或食物是生理内在生存物质的外部存在形式,人的机体组织是生理内在生存物质的内部存在形式,并且外部形式可以转化为内部形式。因此,所谓生理学意义的劳动力的耗费实质是人的生理内在生存物质的耗费,从内部形式来看,是人的机体组织的耗费;从外部形式来看,是粮食或食物的耗费。这样,劳动价值的实体,从更深层的意义来说,就是人类在劳动过程中所耗费的生理内在生存物质。

对劳动价值的计量,马克思采用的是时间计量法。采用时间计量法,比较烦琐、复杂,需要考虑劳动强度等相关因素。既然我们对商品的价值实体已经有了更新的认识,那么我们可以采用更为直观、更为简便的质量计量法。这种计量方法就是用劳动者在劳动过程中所耗费的生理内在生存物质的质量数来代表相应的劳动价值量。通常用1千克生理内在生存物质代表1个劳动价值单位。采用质量计量法不仅方便易用,而且有助于我们揭示和说明剩余价值产生的根本原因。

二、对劳动价值内容构成的创新认识

马克思认为,商品的劳动价值由劳动力价值和剩余价值构成。劳动生产率影响着劳动力价值和剩余价值的构成比例。劳动力价值量与劳动生产率的变化成反比关系,剩余价值量与劳动生产率的变化成正比关系。若劳动生产率提高,则劳动力价值量就会减少,而剩余价值量就会增加;反之,劳动生产率降低,劳动力价值量就会增加,剩余价值量就会减少。

对于马克思所说的劳动力价值和剩余价值,我们需要从如下两个方面来认识:首先是自然生理学意义方面;其次是社会资本经济学意义方面。

从狭义的角度来看,自然生理学意义的劳动力价值仅是劳动者在劳动过程中所耗费的生理内在生存物质。但由于历史的因素,人的生命机体的维持不仅需要食物和水等生理内在生存物质,同时还需要衣服、房屋等生理外在生存物质。因此,从广义的角度来看,自然生理学意义的劳动力价值是指劳动者在独立劳动状态下所耗费的必需生活资料。

自然生理学意义的剩余价值与自然生理学意义的劳动力价值相对应而存在。那么,自然生理学意义的剩余价值是怎样产生的呢?或者说,为何所有的商品均是按照商品的劳动价值,而非是劳动力价值进行交换的呢?

民以食为天。人类最基本、最首要的生产是对粮食等生理内在生存物质的生产。而由于自然的特殊作用,这种物质或劳动产品具有量的增加的性质。在春季播种下的3公斤粮种可以在秋季生长为200公斤的粮食。如果现有农民进行粮食的生产,假定他用于生产的劳动时间为四个月,每个月需要消费粮食45公斤(其它生活资料暂忽略不计)。其耕地面积为3亩,每亩耕地需要粮种3公斤(其它生产资料的耗费也忽略不计)。如果粮食的平均亩产量是200公斤,那么通过计算可知,他的劳动获取量是200×3=600公斤粮食,而他的劳动付出量是45×4=180公斤粮食。这样在他的劳动付出量与获取量之间就有量的差异,或者说有粮食的剩余,即剩余600-180-9=411公斤粮食。在前面我们已经明确:价值的实体是粮食等生理内在生存物质。因而,粮食量的增加就表现为价值量的增加,粮食量的剩余就表现为价值量的剩余。在这里,劳动产品的使用价值与劳动价值具有同一性,使用价值量可以表现为劳动价值量。所以,自然生理学意义的剩余价值的产生首先是因为生理内在生存物质或劳动产品的这种自然特性造成的。

严格地讲,马克思所说的劳动力价值应该称为劳动付出价值,而劳动价值应称为劳动获取价值。农民进行生产时所耗费的180公斤粮食是他的劳动付出价值,价值量是180个劳动价值单位。而他收获的600公斤粮食则是他的劳动获取价值,价值量是600个劳动价值单位。剩余价值的产生就是因为劳动付出价值与劳动获取价值之间存在量的差异所致。

农民耗费180公斤粮食可以获取600公斤粮食。而裁缝同样耗费180公斤粮食,即同样用4个月的时间,缝制出5件衣服,那么这5件衣服里面有多少劳动价值,或者说应换取多少公斤粮食呢?根据公平原则,自然是5件衣服=600公斤粮食。这样,5件衣服的劳动价值应该是600个劳动价值单位。因而在5件衣服里面也就有600-180=420个劳动价值单位的剩余价值存在(其它生产资料成本尚未计算在内)。由此看来,生理外在劳动产品中剩余价值的存在最终也是由生理内在劳动产品的特殊性质决定的。

社会资本经济学意义的劳动力价值是自然生理学意义劳动力价值的概念引申。由于资本社会的生产方式是协作生产方式,它所取代的是封建社会时期的独立生产方式。因而,与资本社会时期农场和工厂中的协作工人相对立的是封建社会时期自耕地中的独立农民和手工作坊中的独立工匠。在独立的生产方式下,劳动者的劳动收入取决于其劳动产品的数量及单位劳动产品的劳动价值量。仍以前面的假定为例,裁缝用4个月的时间可以生产5件衣服,每件衣服的劳动价值量为120个劳动价值单位或货币表现量为120元,那么,他每个月的劳动收入应是120×5÷4=150元。如果这时有位资本家出来以每月150元工资来雇佣他,使其成为制衣工厂中的工人(因为没有收入的差别,根据理性原则,他是没有理由拒绝的),那么这150元的工资就成为了社会资本经济学意义的劳动力价值。所以资本经济学意义的劳动力价值实质上就是独立劳动者的平均独立劳动收入,即其在独立生产状态下所生产出来的月或年产品的劳动价值总量。

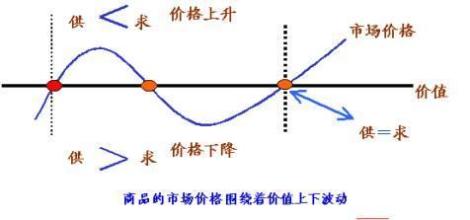

资本家所无偿占有的剩余价值是资本经济学意义上的剩余价值。由于资本的生产方式是协作生产方式,协作生产方式可以极大提高劳动生产率。而劳动生产率的提高可以改变劳动力价值和剩余价值之间的构成比例,即可以减少劳动力价值量而增加剩余价值量。这种增加出来的剩余价值就是资本经济学意义的剩余价值。仍以服装行业为例,10名裁缝各自在独立劳动时用4个月的时间总共可以生产出50件衣服。如果每件衣服的价值量是120个劳动单位或货币价格为120元,那么他们4个月的总收入是50×120=6000元,平均每人每月收入150元。当这10名裁缝被资本家以每人每月150元的工资雇佣而成为制衣厂中的工人时,由于协作劳动能极大提高生产效率,这10名裁缝可以在4个月内缝制出80件衣服。在其商品市场供应小于需求时,商品单体的劳动价值量不变,即平均交换价格不变,每件衣服的价格仍为120元。那么这10名裁缝4个月内所创造的收入是共120×80=9600元。而资本家支付给他们的工资仅是6000元。这样,就会有9600-6000=3600元的剩余收入作为利润无偿为资本家占有。这3600元的利润实质就是社会资本经济学意义的剩余价值。如果从另外的方面来看,在商品供应等于或大于需求时,劳动生产率的提高会降低商品单体的劳动价值量。这时,独立裁缝们的劳动产品总价值量也就会降低,从而直接导致他们独立劳动收入的降低,资本家雇佣他们所支付的工资也就降低,那么资本家依然会有利润,即资本经济学意义的剩余价值可得。

三、对资本的本质及历史作用的创新认识

资本实质上是人类社会经济体中的生物酶。生物酶是生命机体中的催化剂,它可以千倍万倍地加快与其相对应的生物化学反应,而其本身却没有任何质量与结构的变化。资本也具有类似的作用。由于人的社会结合惰性的存在,使人们很难在自觉与自愿的情况下相互结合进行规模化的协作劳动。要克服和消除这种惰性,就必须采取各种强制措施。最初的强制形式是野蛮的暴力性强制。后来,资本开始出现。相对而言,资本是种文明与温和的经济性强制手段。它是通过用货币购买劳动力(社会资本经济学意义的)的方式,将许多原本互相独立的劳动者迅速结合起来,形成有机的生产协作组织以进行大规模的生产协作。这样,资本以其特有的方式消除和克服了人类的社会结合惰性,催化和加快了人类协作生产的结合速度。

我们过去仅是把资本作为剥削制度的产物或剥削手段来认识,而没有认识到资本对人类生产文明进步与发展的推动和促进作用。我们必须学会将资本的作用与资本的使用区分开来。资本的作用是推动人类生产文明进步的,在一定的历史时期内,资本是社会生产力发展的推进剂。资本既可以服务于少数人,也可以服务于多数人或全体公众。当资本只是为少数人使用而获取额外利润时,它的确是种文明与精巧的剥削手段。但我们必须明确,资本的剥削是相对的剥削。因为从生产的局部来看,劳动者之间的结合与协作,先进生产工具的采用,生产效率的提高,相对剩余价值的产生,均是在资本的作用下完成,而与劳动者自身无关。生产并占有相对剩余价值,是资本时代剥削方式的特征。

四、对社会主义社会本质及历史任务的创新认识

社会主义社会本质是资本公有制,历史任务是发展社会生产力。我们过去只是把生产资料公有制作为社会主义社会的本质特征来认识,而忽视了社会主义社会的生产资料依然起着资本的作用。在社会主义社会阶段,劳动还是人类谋生的手段,协作劳动也并不是劳动者在自觉与自愿的情况下进行的。人们的社会结合依然需要各种力量的强制,尤其是来自经济力量方面的强制。因此,社会主义社会时期的生产资料依然要作为资本来推动人类社会生产力的发展。

社会主义社会与资本主义社会的根本区别是资本所有制的不同。资本主义社会是以资本私有制为主体的社会,而社会主义社会是以资本公有制为主体的社会。此外,我们也应注意到社会主义社会与共产主义社会之间的差别。社会主义社会与共产主义社会的共同特征是生产资料公有制,但社会主义社会的生产资料依然具有资本的社会结合作用,而在共产主义社会时期劳动已成为人们的需要,协作劳动更是在人们自觉与自愿的情况下进行,生产资料已失去了资本的作用。由此看来,人类对资本的否定,首先是对其私有制的历史否定,然后是对其历史作用的否定。

河北省秦皇岛市海港医院 郭成安

邮编 066000

爱华网

爱华网