内容摘要:本文从经济发展和生态环境双重角度检视了甘肃省经济增长过程中遇到的资源耗竭、环境污染等一系列问题,指出了发展循环经济对甘肃省经济、环境建设的重要意义。分析了甘肃省发展循环经济的主要制约因素,提出了甘肃省循环经济发展的推进机制。

关键词:循环经济;制约因素;推进机制;甘肃

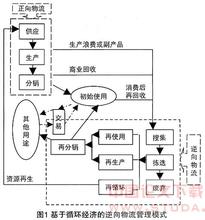

循环经济(Circular Economy)最早是由英国环境经济学家D.prarce和R.kturner在其《自然资源和环境经济学》一书中提出的,它以资源的高效使用和循环利用为核心,以“减量化,再利用,再循环”(reduce,reuse,recycle)为原则,以物质能量梯次和闭路循环使用为特征,把清洁生产、资源综合利用、生态设计和可持续发展融为一体,是对“大量生产、大量消费、大量废弃”的传统经济增长模式的根本变革。循环经济追求以尽可能小的资源消耗和环境成本,实现经济增长。[1]

长期以来,甘肃省经济的增长是建立在资源高消耗、污染高排放的基础上的。随着经济的进一步发展,甘肃省资源耗竭、生态恶化问题日益突出,经济发展的资源环境约束日趋凸现。目前的增长模式已经严重地制约了甘肃省经济的可持续发展。因此,转换高消耗、高污染的经济增长方式,逐步发展循环经济对甘肃省是迫在眉睫。

1.发展循环经济是甘肃省经济可持续发展的必然选择

1.1 甘肃省经济发展对能源和资源的依赖程度很大。2005年,甘肃省的有色、冶金、电力、石化、机械、建材等支柱产业的工业总产值占全省的比重为98.51%,比上一年增长了7%;支柱产业的年末资产总计和工业增加值占全省的88.90%、93.26%。[2]甘肃省以重工业为主的产业结构对自然资源尤其是矿产资源的依赖程度非常高,而且趋势还在加剧。

1.2 甘肃省利用资源的效率低下、方式粗放,资源利用的废弃物排放量大。2005年,全省万元GDP综合能耗为2.26吨标准煤,比全国平均水平1.22吨标准煤高出85%;单位工业增加值能耗4.99吨标准煤/万元,是全国平均水平2.59吨标准煤/万元的1.9倍,居全国倒数第五位。在资源加工利用方式上,仍是以“ 资源—产品—废弃物”一次单向粗放型利用方式为主。这不仅造成了资源的浪费,同时也产生了大量的废弃物。2005年,甘肃省工业废水排放量为16798万吨,排放达标率与上一年相比基本没变;工业废气排放量是4250亿立方米,比上一年增加了13.2%;工业固体废弃物排放量为2249万吨,综合利用率只有29.43%,综合利用率比上一年下降了3.17%。[2]

1.3 相对于工业的高消耗,甘肃省资源储量显得相对不足。甘肃省经济增长对矿产资源需求的迅速增加以及资源利用效率低下导致了甘肃省现有许多矿产资源面临耗竭的危险。甘肃省科技厅厅长张天理在“甘肃省2005年学术年会暨首届博士专家论坛”上指出:经过几十年的开采和开发,甘肃的矿产资源储量已经非常薄弱,资源大省的优势已不存在。全省煤炭探明保有贮量86亿吨,人均只有330多吨,是全国人均600吨水平的55%。一些重要的常规性矿产资源如铁矿石、水泥石等也在全国不具优势,资源储量居全国第20位。[3]

由以上分析可见,建立在资源和能源高消耗基础上的甘肃经济要想充分发挥资源优势,持续增长、实现崛起,最根本的途径就是发展循环经济。

2.发展循环经济是甘肃省生态环境建设的客观要求

经济社会发展是建立在生态环境可承受的基础之上的,只有在保证生态环境再生产的前提下扩大经济的再生产,才能实现经济、社会、生态的良性循环。甘肃省地处黄河上游水土流失严重区,生态环境建设十分重要。然而目前粗放型的经济增长方式直接威胁甘肃省原本脆弱的生态环境。

2.1 甘肃省水资源短缺,水污染严重。甘肃省是我国水资源十分稀缺的省份,省内人均水资源1510 m3,约为全国平均水平的一半。工、农业比较集中的黄土高原和河西走廊水资源严重不足,长江流域水资源相对比较富裕。由于这种地区分布的不均衡,进一步加剧了水资源的供需矛盾。甘肃省位于黄河上游,黄河甘肃段河谷是甘肃经济社会发展的重要区域,人口较为密集,工业布局相对集中,国民生产总值占全省的46%,工业总产值占全省的58%,黄河甘肃段的水质好坏直接影响到黄河中下游城乡居民的生活和工农业生产,黄河污染和黄河水资源利用效率低下造成的黄河断流给下游地区造成每年达数十亿的损失。甘肃省内陆河流的工业和农业化肥、农药造成的水体污染亦不容乐观:疏勒河东段污染严重,超标项目多达14项;黑河流域属于轻度污染,其下游的地表水和地下水水质恶化;石羊河流域污染最为严重,石羊河武威至民勤段每年排入河道的污水达到2933万吨,石羊河几个水库的水质均已成为劣V类,属于重污染。

2.2 甘肃省水土流失面积广,土地沙漠化、盐碱化严重。甘肃省天然降水量少,干旱、半干旱地区的面积占全省面积的57%,是全国水土流失最为严重的省份之一。全省水土流失面积达37.94万km2,占全省总土地面积的83.49%。全省沙漠化面积约为14.29万平方公里,占全省总土地面积的31.47%。脆弱的生态环境基础、人口的膨胀和工农业掠夺式的开发,导致甘肃省土地利用结构发生变化,耕地面积锐减,而工业废弃物的大面积堆积,又加剧了水土流失、土地沙漠化和盐碱化。

2.3 河谷型城市生态容量有限,自净能力弱。首先,因为河谷地区地势较低,周边有山环绕(或半环绕),“逆温”天气频繁,谷内、谷外对流作用很弱,空气流通速度缓慢,工业排放的气体污染物难以及时扩散,省城兰州冬季严重的大气污染就是缘于此。[4]其次,河谷地区水资源承载力有限。河流不仅要为城市的经济社会发展提供充足、洁净的水源,同时又要承载工业和生活污水,河流集“动脉”与“静脉”功能于一体,不堪重负。最后,河谷地带通常地域狭小,处理工业固体废弃物的面积十分有限,土壤污染不容忽视。

由以上分析可见,甘肃省高消耗、低效率、高排放的粗放型的经济增长模式不仅影响了甘肃经济的可持续发展,同时也引发和强化了一系列生态环境问题,发展循环经济将减少各种污染物的排放,缓解经济发展给生态环境带来的压力,是在实践中探索甘肃省人与自然和谐相处、经济社会发展与环境保护“双赢”的新的发展之路。

3. 甘肃省发展循环经济的主要制约因素

3.1 制度因素

循环经济与社会制度之间存在着相互依存、相互制约的密切关系。一方面,循环经济的实现需要制度作为保障;另一方面,循环经济的发展也促进制度的完善和创新。实施循环经济需要以制度为基础,而我国目前发展循环经济缺少制度保障。现在的国民经济核算制度从未把经济发展带来的环境破坏和资源消耗计为经济发展的成本,导致的后果是:一方面我们无法对甘肃省的后续发展能力有一个正确的认识,政府决策有可能被误导;另一方面,各级政府领导都在围绕GDP的增长展开工作,政府在制定规划时,在产业结构调整时,在执法时,不去考虑资源成本和环境代价。我国目前在循环经济立法方面只有一些单项法规或条例,甘肃省也只相应制定了类似的单项条例。由于循环经济是一项综合性、系统性的全新经济模式,仅仅依靠单项法规或条例不仅起不到应有的作用,甚至会引发法规之间的冲突,增加执法时的执行成本。如果没有一套针对性强、操作性强的法律法规,我们就没有办法对经济主体给予有效的监督和管理,更谈不上合理的奖励与惩罚。

3.2 市场因素

市场是优化资源配置的重要手段。在发展循环经济时,可以通过市场经济手段,构建适合循环经济发展的市场规则,防止市场信息扭曲,还原资源的真实价格,实现“谁污染,谁付费”。市场通过价格调节机制把资源开发导致的污染治理成本、生态环境补偿成本、环境质量维护成本、环境技术开发成本、治理工程建设及设施运营服务费等内容纳入到资源价格体系中来,从而刺激企业和民众节约资源,提高利用效率。由于我国实行的是渐进式的市场化转型,一方面原有的计划调控逐步减弱,但仍起作用;另一方面市场配置资源的功能不断增强,但尚不完美。不完全的计划经济与不完善的市场经济并存,使得初级产品价格改革滞后,不能反映市场的供求关系。受此影响,甘肃省初级产品的价格偏低,反映资源稀缺程度的价格机制还未形成。资源低价、无价不但加速了资源消耗,而且对产业的技术进步缺乏促进作用,使得各种废弃物源源不断地排入环境中,造成了严重的环境问题。

3.3 技术因素

科学技术是推动社会生产力发展的首要力量。科学技术在提高资源利用效率、替代资源能源的开发、降低资源能源消耗、污染物减排和废弃物资源转化等方面正在发挥着越来越重要的作用。发展循环经济离不开技术支撑,从产业的角度看,不论是发展资源回收、再资源化产业和环保产业,还是改造高消耗的传统产业,实现传统产业的绿色生态转型,都必须依靠科技进步。目前,甘肃省综合技术水平还很落后,科技城乡差异客观存在,技术水平的区域发展也不平衡。综合技术实力同先进省市相比有很大差距,主要表现在:自主创新能力弱,企业创新主体地位不突出;科技供给能力低,科技成果转化应用不畅;高技术产业在整个经济中所占的比例低;科技研发实力不强,优秀拔尖人才和领军人才匮乏;科技投入严重不足。我省科技事业发展的现状与加快调整经济结构、转变经济增长方式的迫切要求不相适应。

3.4 环境意识因素

早在本世纪初,一项由国家环保总局、教育部联合进行的调查显示:我国公众的环境意识呈明显的“依赖政府型”,多数人在很大程度上把环保这一全社会均有责任、均应参与的事业,认为主要是政府的事。由于我国环保工作基本为“政府主导”模式,所以公众环境意识明显呈“依赖政府型”。由于资源、环境的公共性,发展循环经济需要大众的参与,需要提高公众的环境意识。很多证据表明:环境退化问题与人们的环境意识低下紧密相关。甘肃省由于地处西部经济欠发达地区,人们对经济增长的关注比东部发达地区更甚,在节约资源、保护环境方面的宣传和教育很少,公民的环保意识更淡薄。大多数公民没有垃圾分类处理的概念,也不会主动参与环境保护的活动。在公众场合乱丢东西、随地吐痰现象十分普遍。在政策空白和市场缺位的情况下,公民的环保行为是保护环境的最后屏障。因此,唤起公民社会责任感和保护环境的意识十分重要。

4.甘肃省发展循环经济的推进机制

4.1 构建绿色经济制度和绿色法律制度,探索推进循环经济发展的制度创新

制度是一个社会的游戏规则,制度创新和变迁是经济发展的潜在动力,有效的制度可以促进资源的优化利用。发展循环经济作为一场对传统生产方式、生活方式的变革,不能仅仅依靠人的思想、观念的改变,还需要明确的制度导向和可靠的法律支撑。

以构建绿色经济制度为切入点,用绿色经济指标和绿色法律规则规范市场中的经济行为。由于各国对资源浪费和生态破坏的认识、评估日益成熟,已经逐渐形成了可供操作的一些绿色经济制度。主要包括:考核制度(绿色GDP核算制度、绿色会计制度、绿色审计制度),激励制度(绿色财政制度、绿色税收制度、绿色投资制度),规范制度(绿色采购制度、绿色消费制度、绿色生产制度、绿色贸易制度)等等。[5]鉴于甘肃省的经济、资源和环境现状,甘肃省应该积极进行绿色制度实践,尽早摸索出推进循环经济发展的制度创新。有效的经济制度将在实际操作过程中大大的鼓舞那些率先实行高资源利用、低废弃物排放的经济行为,为全省循环经济发展起到示范与带头作用。同时,加快制定推进循环经济发展、有利于资源节约和环境保护的法律、法规。改变自然资源无偿或低价使用的现状,规范政府、企业及民众的环境责任。

4.2 积极发挥政府宏观调控作用,促进循环经济政策的顺利实施

政府是发起实施循环经济并监控其运行状况的主体力量,弥补由市场失灵造成的资源浪费、环境恶化,需要政府的积极参与。首先,政府制定科学规划,在产业结构战略调整中大力推进循环经济。甘肃省在实施“工业强省”过程中,要注意避免低水平的重复建设,促进产业结构升级,摒弃东中部地区高污染、低效益的产业转移,利用新兴科技,走新型工业化道路。还要大力发展环保产业,这不仅有助于维护甘肃省本已脆弱的生态环境,而且还能延伸与环保相关的产业链,创造更多的就业机会。其次,政府严格监督执法,提高违规行为的惩罚力度,杜绝现在社会上广泛存在的违法成本低、守法成本高的不正常现象。第三,运用科斯定理明晰产权,解决部分市场失灵造成的外部性问题。一般而言,由于供给的非竞争性和消费的非排他性,公共物品常被免费使用。市场体系无法有效解决私人成本与社会成本的不一致,使资源不能得到有效地配置。政府主动构建或鼓励建立某种特殊领域(例so2排放)或某些特殊区域(例石羊河流域)的产权市场,使得外部成本内部化,解决局部的环境问题。

4.3 构建循环经济的绿色技术支持体系

循环经济以资源节约、再利用和清洁生产等循环技术为支撑。在目前制度推动作用不明显的情况下,企业不会积极开展技术创新。甘肃省政府应该在现有财政能力下,积极建立技术研发与推广平台,进行先进技术的引进、研发和推广。主要包括:对于我国企业无力承担的研发项目,政府出资引进或与科研机构联合进行技术研发攻关;作好相关技术的宣传、推广工作,为企业提供技术的宏观支持;聘任技术专家为企业清洁生产和企业的园区建设提供专业化的咨询服务。技术研发与推广平台的建立,可以减少企业自主开展技术研发的成本,加大企业之间的交流,实现企业间的技术共享和转移,为不同企业的协同发展提供良好的空间,推动企业技术创新的积极性,使循环经济的发展步入良性循环。

4.4 加强循环经济的宣传和教育,提高公众环境意识,鼓励公众参与

公众的环境意识来源于正确的环境知识和觉悟,只有人们认识到了环境和自然资源的价值,了解了人类活动对环境产生的潜在影响,才能尽量减少和避免这种影响。通过广泛宣传、普及有关环境和法律知识,定期发布甘肃省环境现状公告等方式,使社会各阶层人群了解甘肃省发展循环经济的必要性与紧迫性,从而认可循环经济,并在生产、生活中体现循环经济的思想,提高公众的环境意识。公众的积极参与是环境意识提高的具体表现,公众通过预案参与、过程参与、末端参与及日常的行为参与,约束企业及自己的环境行为。消费决定生产,公众的绿色消费是循环经济发展的内在动力。因此,倡导整个社会树立绿色消费观,有助于早日培育起绿色消费市场。

参考文献:

[1]毛如柏,冯之浚.论循环经济[M].经济科学出版社,北京,2003.

[2]甘肃统计局.甘肃统计年鉴[M].2005.

[3]国家发展和改革委员会.中国西部开发信息百科[M].北京:中国计划出版社,2003.

[4]杨永春.中国河谷型城市研究[J].地域研究开发,1999,9:60-65.

[5]张小兰.论实行循环经济的制度障碍[J].经济问题,2005,2:28—30.

爱华网

爱华网