第七章 “撞击说”的现实意义

一、辨析地球历史

人类已经进入21世纪,科学技术已经到了一个急速发展的高级阶段和一个划时代的本质飞跃的临界面。因此,本质地、全面地、客观地、准确地、更加科学地认识人类居住和赖以生存的地球环境和地球历史,是人类文明通向更加辉煌的彼岸的必然需求。因此,确认天外来的撞击、了解撞击、认识撞击、把握撞击、利用其有利因素等等,无疑对人类的进步与发展有百利而无一害。

二、分析地质结构

通过“撞击说”,显然可以从一个全新的角度帮助人类在理论上分析宏观地质结构和宏观分布规律,以及其它一些可能的局部地质结构、地质发展趋势等等。

三、预测地下资源

通过“撞击说”已经证实了的部分地质资源及分布规律性,因此必将更加广泛地帮助人类系统地、详细地预测地下资源的未发现区域以及存在的可行性等等。还可从思想上、观念上缓解现代社会里人类的能源危机意识,指导人类对地下资源的科学探寻与开发,同时更加切合实际地指导人类对环境的合理地、有效地利用与保护,或者将是人类可持续发展计划可以参考的一定理论依据或指针。

通过“撞击说”预测地下资源,不仅可以促进工业文明的发展进步,还可以极大地促进世界和平与稳定。冷战以来,世界的军事之争不外乎两点:一是因为能源而发生纷争,如:长期以来的海湾之争。二是因为政见而发生纷争,如欧盟东扩,巴尔干半岛的动荡。两种纷争,其中最突出的是因能源而导致的长久地纷争,而且仍将可能会长久地持续下去。显而易见,当人类如果在地球上的其它大多数地带可以找到蕴藏丰富的石油和天然气资源的话,地球人类因能源的需求、或者甚至是因能源危机而发生的纷争必将逐日淡化,人类的和平环境必将因此而前所未有地好、长久地好。

然而,类似于波斯湾地区的丰富的石油、天然气等资源的密集蕴藏地,可能会在其它哪些地带存在与发现呢?笔者认为,一是中国西部的四大盆地,其中塔里木盆地的巨大油气储备已经得到发掘与证实。二是中国的渤海湾已探明的石油、天然气储量仅仅是其总储量的一小部分,其区域应该比当今发现的更宽阔。三是澳大利亚的艾尔湖及四周应该有大量的石油、天然气储量。四是中亚的咸海底部及周边地区也应有大量的石油、天然气储量,等等。也即,多沙覆盖、富水的地下应该有大量的石油、天然气储量;缺水的、泥土覆盖着的古地表层则应该是大量的煤炭储藏之地。

当我们通过“宏观撞击论”充分预测了地球地表上的碳化物能源的丰富储藏量之后,因此,可以令人们在一个较长的时期内,缓解对碳化物能源储量的担心。但是,反过来一想,随着碳化物能源的更加广泛的大量的长期使用,则必将带来更大的、不可低估的环境污染问题,尤其是氯气这类卤素毒气的弥漫曾经对恐龙灭绝的最终致命影响有待人类引以高度警觉。

地球上的碳化物能源尽管充裕,但仍然还不是人类所发现与追求的最高级能源形式(核能也不是)。因此,文明的人类在探索新能源的进程中,还有更加重要的具有划时代意义的未来使命与历程。

四、预测地质未来

通过“撞击说”,无疑将使人类更加清醒地认识地球地表的宏观布局特点、规律性表象、地质动态进程、发展趋势等等。显然,这是于城市规划、交通脉络的定点与走向、资源的开发时间和开发方式、区域性经济结构和发展方向以及与人类的各项生产与生活活动都有着非常客观的现实意义和长远的历史意义。

五、居安思危 防患未然

通过“撞击说”,可以让人类清醒地认识到地球在宇宙的运行过程中必然面临的各类风险与可能性。进而,居安思危、有的放矢、早做准备、做好准保、防患于未然。同时,又从负面压力这方面促进人类的科技进步,快速进步,全面进步,以及促进思想解放、走向太空、走进太空、早日跨越新文明的临界面、迎来智慧文明之光的另一轮崭新辉煌时代!

六、理论与实践相得益彰

陨石着陆、小行星撞击地球,本来只是大千世界的一个自然现象、一个历史事件,事件本身并不带有什么理论,只是遵循一定自然规律而已。由于力量强大、作用面积巨大,破坏力巨大、破坏力的延续作用时间特长、历史久远,作用引起的综合性连锁反应繁多,在地球上造成了数不胜数的自然现象及变化。因此,尽管现代科学技术已经发展到了相当高的境界,如果仍然沿袭局部的、学科间彼此独立的思维方式和观点来继续认识地球历史及其物象变化的话,那么,我们或许将会陷入“蚂蚁探城”的境地。尽管也能看清局部、看清表面,但难以看清看透整体的来龙去脉。

当今,人类早已做出了逼真的、大型的三维地球仪或地形图,人类已经拥有不间断监视地球的卫星系统,人类已经拥有功能强大的电脑。因此,当人类以站在太空的观点俯视地球之际,并以小行星曾经撞击地球,导致天翻地覆的巨大变化,进而创造出了崭新的自然奇迹和生命篇章的全新观点,来从新审视我们赖以生存的地球之际,过去一切模糊的思路与观点,一切难以理解和解释的地球上的种种自然现象都将随之迎刃而解;一切还没有被彻底发现的自然奇迹也将随之被不断发现;一切与地球物理密切联系的曾经彼此相互独立的学科,将建立起一个统一的、更加科学和系统的纽带 —— “小行星撞击论”。

小行星撞击地球仅管是百万年、千万年、甚至亿万年难得一遇的发生概率。但是,在地球历史上已经至少发生过三起,地球生命的三次大灭绝、三次大突变足以宏证。

小行星撞击地球有如桃李砸西瓜、或者是豌豆击鸡蛋。撞击者是自身碎裂并深陷淹没;被撞击者则是皮开肉溅、体无完肤,篷头堪面、遍体磷伤、千孔百窗、血泪滚滚。然而,随着时光的流逝,强大并巍然的地球,其肌体的健康终又慢慢地愈合与康复,并建立起新的平衡体系、焕发出新的生命光彩!

地球诞生已46亿年,海侵海退、陆升陆降、沧海桑田、红尘滚滚,大洲大洋、高原平原、盆地丘陵、沙漠戈壁、潮起潮落。尽管全球地质地貌既复杂又零乱、既运动又静止,但其实又很简单、很有序。只因,一石激起千重浪,天翻地覆凯尔慷;几家欢乐几家愁,生命又开新篇章。这就是地球的发展片段,这就是地球的成长简历。

后 语

本《宏观地球物理探索》——小行星撞击论,从地球上广泛分布的铱元素,地球上实实在在的宏观撞击坑(盆地)和沙漠、戈壁、黄土高原,地球上曾经有过的“黑冬天”及全球性火山爆发的地质历史之三大体系方面,对中生代末期(距今6500万年前左右)的一次小行星对地球的入侵和随之而来对地球地质地貌的巨大影响,予以了完全充分的宏证。此论一经发表,必将在“地球物理”和“地质地理”学科引起反响。其反响不外乎四个方面:第一类是肯定,因为相信并探索“K-T撞击事件”的科学家大有人在。第二类是否定,因为传统理论对人们的影响受太根深蒂固。第三类是嘲笑,因为他们会认为本撞击论太敢于想象,一切似乎又太简单,且极其不符合过去几百年以来的地质理论。第四类,既不否定,也不肯定,因为他们历来对“K-T撞击事件”始终保持关注的态度。

上述四种不同的观点的出现,其实很自然。因为中国地质界的顶级大师李四光,在其生前(1937年研究完成,1947年正式付印出版《冰期之庐山》)曾经提出的具有庞大的冰川遗迹和物证的“第四纪庐山冰川”之学说,至今在全球地质学领域也仍然争论不休,并未获得最终的圆满结果。

今天,何况一个出自于名不见经传的、甚至是地质界闻所未闻的普通人物之手的、所谓的《宏观地球物理探索》——小行星撞击论,又怎不招致各种评说呢?

无论怎样,地球上宏大的各类地质地貌是客观的实体。以什么样的观点、方法来认识与判断,完全取决于人类自己。为此,笔者始终坚持己建,并欢迎专家、学者和各方面的仁人智仕批评指正,共同促进人类对地球发展历史的深入探索与追本朔原,为人类对赖以生存的地球的合理利用与开发和保护方面作出新的贡献。

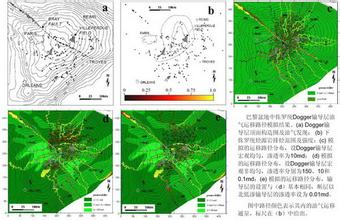

在20世纪末期,电子数据分析和成像技术的结合,使得尼日利亚近海一个储量约为14.5亿桶的阿哥巴米大油田得以发现。有油的迹象是通过利用“地质勘探”(GeoProbe)数据开采系统,对地震数据进行重新评估而发现的。该系统利用动画图像帮助地质学家找出突出地貌。在此之前,采用静止图像的传统方法没有发现这个油田。

“地质勘探”数据开采系统的特色是一个25英尺宽、9英尺高的屏幕,由一台超级电脑将地震数据投射在它上面。该数据已经作出钻井与否决策的时间从几个星期缩短到几个小时。今天,这种设备散布在全球石油工业的100多个地方。

数据图像技术使电脑中的数据活了起来,成为一种互动式电影。地质学家们能够迅速浏览地下岩层构造,它们被用不同的颜色标出,以显示地下沟壑和岩石密度的变化。当这些数据被改造成移动图像的时候,魔术般的奇迹发生了。以前人们没有注意到的细节突然在眼前赫然显现。

由此可见,当人类以小行星曾经撞击地球而导致天翻地覆的地质突变的观念,以亚洲、非洲的沙漠、戈壁、高原为主线,以“地质勘探”数据开采系统或者更加先进的数据处理方法,对6500万年前的地球大动荡予以深入细致的系统分析的话,那么,“K-T 撞击事件”这一探索多年的地球物理难题,必将在不久的将来获得准确、圆满地明证。当然,《宏观地球物理探索》仅仅是在此之前的思想与观念的超前而已,它将有如“大陆漂移说”的成长过程。

爱华网

爱华网