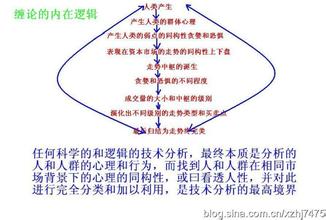

摘 要:人类漫长的技术发展历史证明,技术本身是多重要素的辩证统一体,是自然属性和社会属性的统一、是认识属性和实践属性的统一、是过程属性和目的属性的统一;技术的这种辩证性质,进一步引发其内在的逻辑冲突和外部表现上的双重面貌。技术逻辑与生态逻辑、资本逻辑与生活逻辑的冲突是技术内在逻辑冲突的外部展现。

关键词:技术属性;技术悖论;技术逻辑;资本逻辑;生态逻辑

人类技术,既是人类业已区别于自然界的重要标志,也是人类得以区别于自然界的重要原因;技术在人类产生和进化的漫长历史上发挥着无比重大的作用。恩格斯曾将掌握特定技巧——技术的萌芽形式——的人手的出现看作人类起源的标志,很多学者也将技术看作是和宇宙、自然、社会相平行的人类赖以生存的四大环境之一。甚至可以说,没有技术,就没有人类;没有技术的发展变化,就没有人类的历史;没有现代工业技术革命就不会有现代社会。这些,都是技术的“辉煌”的一面。而与此相反,技术,从它诞生之初起,就已经开始受到很多人的诘难;到了现代社会,这种诘难的证据似乎是越来越多。这方面的思想,不断延续并构成为和技术本身的历史一样长久的所谓“反技术思想史”。源远流长的反技术思想的根源,决不在于所谓人类理智本身的求全责备的天性,而是在于技术本身所具有的内在逻辑冲突。分析和研究技术的内在逻辑冲突,更好地了解和掌握技术这把“双刃剑”,是关乎人类未来发展的重大课题。

一、技术的多重属性及人们对技术悖论的历史认识

技术作为人类改造自然之能力的标志,其本身是一个历史的范畴。它在早期主要表现为劳动者的技艺,是劳动者在长期社会实践中积累起来的经验和技能。15世纪以后,随着近代自然科学的产生,它主要表现为依据自然科学所揭示的客观规律,运用一定的手段和方法,对物质、能量、信息进行变换、加工,以满足人类的社会需要。从技术发展历史和每一种具体技术的展开方式看,任何技术,都是多重内在因素的辩证统一;这种内在的矛盾统一,是技术之所以在社会发展中,既具有积极倾向也具有消极阻碍作用的内在根据。

1、技术的自然属性和社会属性

技术,发端于人类应对和处理与外部自然的关系问题的实践活动。人类作为自然存在物,无时无刻不在和大自然进行物质、能量、信息的交换。在这种基本的交换活动中,人类不断获得被称为“技术”的能力,这种能力包括对自然的各种特性的感受和认识,也包括对这些理解和认识的实际应用。技术离不开自然提出的“问题”,技术也离不开自然提供的应对问题的“答案”。这就是技术的自然属性。技术的自然属性,进一步要求技术的设计和应用必须遵循自然规律,而违背自然规律的技术是不可能实现的;同时,技术的自然属性必然意味着:技术的应用会对自然界的状态产生复杂的影响。

另一方面,人类和自然界之间的技术作用,只是大自然中无限丰富的作用形式中的很小的一部分。这一部分作用形式,之所以从无限丰富的大自然的整个相互作用中凸现出来,并被人们所重视和发展,简单地说,只因为它是和人类的生活有关的。这就是所谓技术的社会属性。技术的社会属性,使得技术的设计和应用必然会受到人类自身诸多因素的影响和制约,而技术本身的应用又会对社会产生正负两方面的影响。

因而,“技术的发展有两种逻辑:自然的逻辑和社会的逻辑。自然的逻辑是物的逻辑,社会的逻辑是人的逻辑、人的全面发展的逻辑。人们往往以为技术的逻辑只是物的逻辑,只要不是违背物的逻辑的技术就都应当研究和应用。”其实,“这种看法是十分有害的。”[1]

2、技术的认识属性和实践属性

不论在人们的思想认识上还是在现实的发展中,技术一直是和科学相区分的,直到最近,技术和科学仍然存在着极大程度的脱离,并且二者都在寻求各自独立的道路。技术,更多地表现为改造外部现实的实践活动,可以只求其然,不必追究其所以然;而科学才是人类认识的结晶,科学才具有真正认识的属性。这样的错误认识,是和技术本身的发展历史有关的。早期技术,几乎都不过是实际经验的积累,是在没有多少理论指导的情况下获得的;而古代世界的所谓科学,不论是东方的还是西方的,尽管都是企图包罗万象的认知体系,但它都只属于贵族哲学家;唯有技术,才为劳作的工匠所有。也就是说,从事所谓科学研究的是一类人物,而掌握技术的则是另一类人物。造成这种分离的原因,可能并非阶级的划分,而是在于这样的一个事实:比如,亚里士多德和托勒密的纯理论科学对于制革工人、磨坊主、银匠和桶匠所碰到的实践问题,几乎没有什么关系。

当然,中世纪的商业革命,在引起生气勃勃的社会经济变革的同时,也使得技术和科学的结合开始密切起来。被称为“近代实验科学始祖”的英国学者罗吉尔·培根曾以理论的方式预言了机械动力船和飞行器,并在一定光学理论的指导下,发明了矫正视力的眼镜技术。在他3个世纪之后的弗兰西斯·培根,开始明确倡导技术和科学的结合,倡导实验科学,并进而建议学者研究工匠的方法,建议工匠掌握更多的科学知识。事实证明,随着技术本身的发展,特别到了现代社会,技术开始和科学认识越来越紧密地联系了起来:没有特定的技术,现代科学理论是不可能的;同时,没有特定的理论指导,现代的科学技术也是不可能的。

3、技术的过程属性与目的属性

技术,是人类对事物相互作用的客观方式的特殊利用与控制。如前所述,事物之间的联系和作用方式无限多样,而之所以被称为“技术”的这部分方式被人们特别地加以注意和模仿,是因为它们都是“有助于”人类的生活的——不论是就长远的发展来说还是就当时短暂的感受来说;技术因而成为手段和目的的统一体,既表现为一系列特殊活动的过程,又表现为所谋求达到的种种效果,即使是这种手段和目的何以统一的原因人们可能并不知晓。

因而,特别是在早期阶段,几乎所有的重大技术都竟然是在毫无预感的情况下获得的;特定的过程和某些目的偶然联系起来,这些过程就被理解为“技术”而加以摹仿和再现。熟食技巧,无疑得益于先民的口腹之欲;火的使用和发明,也并没有所谓“燃素说”或“氧化说”的理论做基础;豆腐制作技术、酿酒技术、气泡室技术等等,都似乎是得益于偶然的经历。这些都说明,技术是在特殊的活动过程产生的,只是因为这种活动过程和某些实用的目的相一致,因而才被保留下来,并在以后的活动中加以积累和改造。正是在这个意义上,我们说,技术是活动着的目的,是一种过程性质的东西,是过程属性和目的属性的矛盾统一体。

问题的关键是:某些短暂目的的达到,使得所用的手段被无限制地抬高,暂时的快感掩盖了可能蕴含着的不幸。这种过程属性和目的属性的可能冲突,是技术的自然属性和社会属性现实展开和发展的逻辑基础。

4、技术的双重面貌及人们对技术悖论的认识

技术本身所包含着的社会和自然、认识和实践、目的和过程等等方面的差别和对立,是技术的双重性格的内在根源。特别是工业革命以来,持续的技术进步一方面证明了理性支配自然的观念和启蒙时代的乐观主义,另一方面也已经暴露出了一些不容忽视的问题,正如《现代技术问题》一书所提到的:“人们的技术信念近来遭遇了严重的挑战。在思想领域出现了关于增长极限的意识同传统发展观念的对立。生态危机、资源短缺和军备竞赛等激起的一股愤懑情绪,使人们对现代技术进行了猛烈的抨击。一直被当作救世主来赞颂的现代技术,如今却有变成人间一切邪恶的替罪羊的趋势。”[2]

人们早已认识到了技术所具有的双重性格,它带给人类的不仅仅是福祉,也导致了自然与社会两方面的危机。在自然方面,人类赖以生存的满含诗意和神灵庇护的“伊甸园”,开始成为随时供人进行无限掠夺和剥削的“持存物”,成为今天严重的生态危机展现的场地;在社会方面,技术使人与艺术、宗教等的疏离,导致了人们精神世界的萎缩和颓废,人类面临全面异化的生存危机和种种社会危机。西方一些学者把技术的这种二重性格称为“技术悖论”。英国文学家狄更斯(Charles Dickens)在描写第一次产业革命时曾经写道:“这是一个最坏的年代,这是一个最好的年代,这是一个令人绝望的冬天,这是一个充满希望的春天。我们面前什么也没有,我们面前什么也有。”[3]马克思也曾深刻指出:“在我们这个时代,每一种事物好像都包含有自己的反面。我们看到,机器具有减少人类劳动和使劳动更有成效的神奇力量,然而却引起了饥饿和过度的疲劳。新发现的财富的源泉,由于某种奇怪的、不可思议的魔力而变成了贫困的根源。技术的胜利,似乎是以道德的败坏为代价换来的。随着人类愈益控制自然,个人却似乎愈益成为别人的奴隶或自身的卑劣行为的奴隶。”[4]

20世纪以来,技术所产生的后果和技术要实现的目标之间的背离越来越严重。个人、社会、环境三个层次展现出的持续不断的动荡不安,已引起了许多关怀人类前途命运的科学技术专家和思想家们的深深忧虑。爱因斯坦在一次讲演中表达了对现代技术的惶恐,他说:“人类智慧的每一种发明和每一种有用的物品往往都成为一种武器,从而也就都成了对人类的一种危险”。[5] “在战争时期,应用科学给了人们相互毒害和相互残杀的手段。在和平时期,科学使我们生活匆忙和不安定。它没有使我们从必须完成的单调的劳动中得到多大程度的解放,反而使人成为机器的奴隶;人们绝大部分是一天到晚厌倦地工作着,他们在劳动中毫无乐趣,而且经常提心吊胆,唯恐失去他们一点点可怜的收入。”[6]

二、技术逻辑与生态逻辑之冲突

技术,是人类为了解决生存问题而在和大自然的斗争中逐步获得的;技术是特定生态环境中的一员,又是这种环境的改造因素——如果不说是破坏因素的话。无论如何,技术,特别是现代技术,越来越成了整个生态环境中的否定性方面,不断造就了生态环境内在的逻辑冲突。

1.现代技术在其本真逻辑上的反生态性

(1)循环逻辑与直线逻辑的对立

作为传统工业支撑的现代技术在其内在逻辑上具有逆生态或反生态性。自然进化逻辑是一种循环的生态逻辑。一种生物与另一种生物之间,以及所有生物和周围环境之间有一种内在的联系。我们知道,地球上生命进化过程的出现和维持需要有一定的自然环境,诸如太阳能量流、大气圈、水圈、土壤圈和岩石圈。在自然环境的基础上才进化出了生物生态系统。作为生产者的植物、消费者的动物、分解者的微生物,相互耦合,形成生产、消费和分解三个环节构成的无废弃物的物质循环。绿色植物从环境中吸取各种化学元素,将无机物转化为有机物,用以建造自身;当草食动物采食绿色植物时,植物体内的营养物质就转移到草食动物体内;随着肉食动物对草食动物的捕食,草食动物体内的营养物质又转移到肉食动物体内。当动植物死亡后,微生物又将它们的残骸或尸体的有机物分解为无机物而复归于环境,以供绿色植物再吸收,如此周而复始地构成无废弃物的物质循环。这是一种动态的、循环的逻辑。

可是,在自然环境和生物生态系统基础上进化出来的人类生态系统,至今却只有二元结构:制造者和制造物。人类是超级生产者、超级消费者,却不是超级分解者。工业文明的困境和生态危机的实践根源即在于此。正是在这儿,“在生物圈中的人的生活出了第一个大错。我们破坏了生命的循环,把它的没有终点的圆圈变成了人工的直线性的过程:石油是从地下取来裂解成燃料的,然后在引擎中燃烧,最后变为有毒难闻的烟气,这些烟气又散发到空气里。这条线的终点是烟。”[7]大量的含有各种毒物的工业污水和生活污水注入江、河、湖、海,渗入土壤。一方面指望植物来吸收和分解这些有害气体、液体和固体,但又把吸收和分解能力最强的森林,特别是热带雨林砍伐得所剩无几。人类指望微生物(细菌和毒菌)来分解那些有害物质,但它们应接不暇,既分解不了那么多也分解不了那么快,单靠生态的自我调节机制已难以恢复正常状态了。最终的结果是人类文明迅速上升的进化反过来破坏了她自己赖以存在和进化的两个基础——自然环境和生物生态系统。

(2)整体性逻辑与分割性逻辑的对立

生态系统是一个整体,其各部分之间紧密相联,它不能再被划分成可以任意处理的孤立部分。而现代技术,特别是应用于生产中的技术,往往是一种强调处理部分、强调分割性的技术,这种整体与分割的对立,使得现代技术方法在生态上必然是临近失败的方法。比如汽车制造,尽管整部机械要求有某种有机的协调,但它毕竟是各种孤立构件的拼装。正如盖尔布瑞斯所指出的:“不可能把已掌握的知识用于生产一个整体的汽车,或者生产一个车身和底盘,它只能在这件工作被再细分下去,以至于开始与某些科学或工程知识已占据的领域相联结时,才被应用。尽管冶金知识不能被应用到整个机动车的生产中,却可以使用在冷却系统或引擎滑轮的设计上。……当化学不能被应用到一个小汽车的整体组装中时,它可以在修饰和整洁的部分起决定性作用。”[8]由此可见,技术是从分割性着眼的,各种孤立部分有各自独立的解决方式。这就决定了像汽车这样的人造系统和天然生态系统有了本质的差别:和汽车不一样,生态系统不能被再划分成可随意处理的几部分,因为它们的特性就在于是一个整体,在于各个部分之间的联系。反之,技术上的支离分散是由它单一的彼此隔离的目标而决定的。这就是现代技术所蕴含着的整体性逻辑与分割性逻辑的对立。

2.现代技术在其目标实现上的逆生态性

技术逻辑与生态逻辑的背离并不意味着现代技术自身的否定。事实上,“新技术在它按其所应达到的目的来检验时,它并没有失败。”[9]现代技术通常都达到了其预期目的。“核武器技术的目标——使核弹爆炸,已取得成功,成千上万的日本人的坟墓和我们骨骼中的放射物,无论从哪一点上都对此做了证实。从同一角度来看,污水处理站也是成功的,……同样,氮肥也达到了农学家要达到的目的——不断增长的谷物产量。合成杀虫剂杀死昆虫,洗涤剂洗衣服,塑料也非常有效地装着啤酒”。[10]因此,现代技术在生态学上的失败正是因为它在完成既定目标上的成功,或者说为现代技术设定的是反生态的目标。

现代技术自身的胜利,往往预示着生态学上的失败。比如洗涤剂,不论是就其工业技术方面看还是就其社会经济效果方面看,都是成功的。在将近25年中,洗涤剂从肥皂手中夺去了2/3以上的市场。但洗涤剂一旦被使用,就成了一系列新增污染的根源。它的污染与肥皂不同,是很严重的。肥皂已经被使用了几千年,无论在世界的任何地方,在广阔的各种生态的、经济的和文化的背景中,都没有任何关于污染问题的记录。“相反,仅在25年内,洗涤剂不论在哪里使用,都会建立起一个声名狼藉的很糟糕的环境档案。”[11]

由此可见,现代社会大部分急剧增长的污染都来自于生产技术的变化,即由对环境具有毁灭性影响的技术代替了那些影响较小的技术。所以,环境污染是这个逆生态模式不断增长的明显后果。

3.现代技术在其科学基础上的反生态性

现代技术的生态学缺陷,部分源于上述的其目标实现上的逆生态性,部分源于其科学基础的还原论性质。美国生态学家康芒纳(Barry Commoner)指出:“技术上的谬误,看起来是来源于它的科学基础的支离破碎的性质”,“技术在生态上的失败可以溯源到它的科学基础的相应失败。技术的支离破碎的性质,是由于需要使技术工作与某种科学或工程知识所占据的领域联结起来而决定的。”[12]

近代科学是以还原论为其基本预设的。科学家们笃信:复杂的系统只有首先被分解为彼此割裂的部分时才能被了解,而“还原论趋向于使各种科学学科彼此孤立,并使所有的学科孤立于整个世界之外。在每种场合中,这个学科都被明显地置于对自然的真正事物的观察之外,生物学家们趋向于研究的不是自然的活的有机体,而是细胞和最后与它们无关系的分子。这种研究方法的结果是这些学科之间的联系变得困难了”。[13] 例如,那些研制出合成分支链洗涤剂方法的化学家们,如果与生化学家早就有了密切的联系,就可能会预先受到警告:他们的产品将以失败告终,因为生物学家们已经知道,这类分支分子能够抵制酶的袭击,从而会在处理系统中存留下来。在这种前提下形成的科学还原分析方法假定:自然系统由相互分割的客体构成,这些客体可以还原为基本物质构件,构件的性质和相互作用决定一切自然现象和过程。思维中对自然整体性的支离分割,反映到技术物的构建和使用上,就是急功近利地片面追求其单一功能,忽视其依存环境的现实或潜在的破坏性影响,“过分强调科学方法,强调理性、分析的思维方式,形成了一种根深蒂固的反生态的态度。”[14]

另外,还原论在现代科学——作为一个整体——中也是一个具有相当支配地位的观点。它常常引导社会学家成为心理学家,把心理学家引导成生理学家,把生理学家变成植物纤维生物学家,植物纤维生物学家又变成为化学家,化学家变成物理学家,物理学家则变成数学家。其实,社会生活就如同我们过的生活那样,是不会包括在一个单独的专门学科之中的。那些经常触及我们生活的,以及被我们所重视的某些实际问题,是很少进入大学图书目录的有条不紊的分类中去的。如物理化学、核物理学,或者分子生物学之类。普朗克(M.K.E.L.Planck)在《世界物理图景的统一性》一书中曾作过精辟的分析:“科学是内在的整体。它被分割为单独的部门不是取决于事物的本质,而是取决于人类认识的局限性。实际上存在着从物理学到化学、通过生物学和人类学到社会科学的连续的链条。这是一个任何一处都不能被打断的链条。”学科之间是彼此分割的,而科学却是一个不可分割的内在的整体。每个学科研究某一对象或事物的某一个方面,而大量的社会需求和社会问题却大都是综合性的。这就必然导致单个的学科与整体的科学、分割的学科与综合性的社会问题之间的错位和矛盾。

三、资本逻辑与生活逻辑之冲突

技术,既是人类物质生命活动的产物,又是人类社会经济交往的结果。人类经济协作方式,从自然经济到商品经济的发展是历史的必然选择。现代技术是在商品经济的大的历史背景下产生的。它是商品经济的产物,是资本的产物;而它一经产生,就又成为商品经济的必然要素。现代技术,是现代资本运行的重要环节,是资本发挥作用的不可或缺的条件。马克思揭示,现代资本发展中技术构成有不断提高的趋势,这意味着技术的资本性质已经是社会历史发展的逻辑必然。

也就是说,特定的历史条件,促使技术获得资本的性质,促使其本身必然包含有资本的逻辑。

所谓“资本的逻辑”是指资本具有追求利润、让自身增值的本性。商品经济条件下的资本企业,都必然遵循这一资本的逻辑:追求利润最大化。这既是资本本质的必然要求,也是资本所有者应对外部竞争环境的必然选择。从经济的视角看,技术的运用,使得个别的并进而使得整个社会的生产效率提高,资本运行周期缩短,资本的“赚取更多”的本性在更短的时间内体现出来。“新技术在收支之间产生了最好的、可能有的盈利。”

技术帮助资本盈利这件事本身无可非议,因为现代技术,已经是资本的最主要的物质表现形式,是现代资本的化身。问题的关键在于,资本家在依靠技术获取利润时没有设立生态账本,没有考虑他们对利润不顾一切的追求会对人们的生活带来严重生态后果和其他影响。即使清楚地知道利用新技术所造成的环境问题的严重危害性,在利润和生态代价之间,资本家仍然会选择利润。正如马克思所言,追求眼前的经济利益和高额利润,追求剩余价值,贪得无厌,唯利是图,自私自利,是由资产阶级的本性决定的。资本家肯定会选择盈利,因为“经济上的获利是资本家一个人的盈,而生态上的支出是大家共同的亏。”[15]这就引发了一种新的逻辑冲突:资本逻辑与生活逻辑的冲突。

所谓生活的逻辑就是指“在人的生存或者‘更好的生存’中发现价值,在劳动资料与消费资料的各个方面重视人的生活的态度、方法。”[16]生活逻辑与资本逻辑必然是对立的,因为生活的逻辑是一种内容丰富的逻辑,必然体现以人为本,内含一个适宜人类生存的环境;而资本的逻辑是一种线性的逻辑,利润的追求是它的惟一目标,它并不顾及生态问题。

资本逻辑与生活逻辑的冲突。突出表现为“共用地的悲剧”。“公用地的悲剧”是美国学者G.哈丁1968年在Science(科学)杂志上发表的一篇文章的题目,他所说的公用地是指为人们共同拥有(不是所有)却不能围圈的开放的对象,如公共牧场的土地,各拥有者都具有使用该对象的权利。他在文章中写道,由于每一个放牧者所想的都是在公共牧场放养更多的牲畜而获利(即或想到会导致过度放牧,也会想到过度放牧的后果是由全体放牧人分担的)。这样做,积以时日,结果却真正造成了牧场草地的退化,使各个放牧者都面临灾难。哈丁指出,“这就是悲剧之所在,每个人都被锁在一个迫使他在有限范围内无节制地增加牲畜的制度中。毁灭是所有人奔向的目的地,每个人都在一个信奉公用地自由享用的社会中追逐各自的最大利益,公用地的自由享用给所有人带来了毁灭”。[17]

问题还有更严重的一面,即越需要人们共同关心的“公用地”(属于公共的对象),往往越缺乏人们的关心。在这一点上正像亚里士多德所说的:“凡是属于最多数人的公共事物常常是最少受人照顾的事物。”[18]从一定意义上讲,人类的生态环境正是这样的事物,正就是这样的“公用地”:人们都不可缺少它,又都可能不去照顾它,乃至有意无意地破坏它。所以有人指出:“环境能够直接为消费者服务,是一种‘公共财产’(或称公用物品)。这是一种特殊的商品,因为它能够为每个人所消费,并极易接近和获得,具有排他性和非竞争性。例如清洁空气、干净水源,每个人都能轻易获得和享用,每个人的享用都无法排除。同时也会产生‘免费搭车者’,谁都不想治理环境,却都想享用已提供的环境质量,从而产生社会悖论。”[19]

由此可见,资本的逻辑不计算生态成本,必然会导致生态问题,而生活的逻辑却要求必须计算生态成本,避免环境问题的出现。

四、结论

综上所述,技术在发展中异化,在异化中发展。技术是多重属性的矛盾统一体。我们应当在设计和应用技术的过程中注意人工自然和天然自然的协调、人与技术的协调、科技文化与人文文化的协调。协调和创造,是人类最基本的两项活动。这两者又要求我们在自己的学习、工作、生产和生活中把握发展规律、创新发展理念、转变发展方式、破解发展难题,正确处理技术发展与生态平衡的矛盾,特别是要充分认识技术逻辑与生态逻辑、资本逻辑与生活逻辑的内在冲突,注重协调物的逻辑与人的逻辑、自然的逻辑与社会的逻辑的关系。坚持生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路,建设资源节约型、环境友好型社会,实现速度和结构质量效益相统一、经济发展与人口资源环境相协调,使人民在良好生态环境中生产生活,实现经济社会永续发展。

参考文献

[1] 林德宏.科技哲学十五讲[M].北京:北京大学出版社,2004.221.

[2] 张成岗.现代技术问题研究[M].北京:清华大学出版社,2005.5.

[3] 宋健.现代科学技术基础知识.北京:科学出版社,1994.42-43.

[4] 马克思.在《人民报》创刊纪念会上的演说[A].马克思恩格斯选集(第2卷)[C].北京:人民出版社,1972.78-79.

[5][6]许良英,赵中立,张宜三编泽.爱因斯坦文集(第3卷)[C].北京:商务印书馆,1979.245-246、73.

[7] [8] [9][10][11][12] [13] [美]巴里·康芒纳.封闭的循环——自然、人和技术[M].侯文蕙译.长春:吉林人民出版社,1999.8、148~149、148、148、123、150~151、152

[14] [美]卡普拉.转折点——科学·社会·兴起中的新文化[M].冯禹,向世陵,黎云编译.北京:中国人民大学出版社,1989.31.

[15] [美]巴里·康芒纳.封闭的循环——自然、人和技术[M].侯文蕙译.长春:吉林人民出版社,1999.155

[16] [日]岩佐茂.环境的思想[M].韩立新等译.北京:中央编译出版社,1997.169.

[17] 转引自黄鼎成.人与自然关系导论[M].长沙:湖南科学技术出版社,1997.176.

[18] 亚里士多德.政治学[M].北京:商务印书馆,1965.48.

[19] 宋健.现代科学技术基础知识[M].北京:科学出版社、中共中央党校出版社,1994.419-420.

[完稿日期] 2007-12-20

[作者简介] 李文管(1965-),男,山西夏县人,太原科技大学人文社科系教授,主要研究方向为科学技术哲学。

爱华网

爱华网