诺贝尔经济学奖得主、著名经济学家斯蒂格利茨说,“中国过河已经过了一半了,也正因为这样,我们可以对河对岸看得更加清楚。”他提醒说,中国的目标不应只是增加GDP,更应该是持续提高人民生活水平,而且这种提高“在环境上是可持续的,在社会上也是可持续的”。 与中国高到几乎万亿的外汇储备一起,斯蒂格利茨又引起人们对“分享中国红利”的思考。为什么如此高的红利却产生了分配差距扩大、区域经济差异和高耗能高污染等问题,在中国经济持续高速增长、实现制度变迁的过程中,中国红利究竟要用来做什么? 换句话说,在制度变迁的过程中积累的国家财富与红利,究竟要用来做什么,怎样用会更具有效率,实际上反映出来制度变迁已经进入关键时刻,要怎么保证制度变迁顺利实现的问题。显然,在原来的制度基础上,制度创新与制度供给支持着经济增长,并取得了显著的成功,这是制度变迁得以顺利发展到现在的必要条件,而且是经过实践检验的真理。制度创新与变迁的本身并没有错,既然实践检验这个真理是没有错的,那么问题在于,下一个真理是什么?

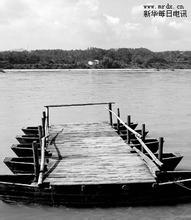

现实的问题在于,良好的有效的制度没有惠及人民,而是具有向垄断行业集中等明显的趋势。这必然导致全体社会成员难以普遍参与、普遍分享,从而导致贫富差距不断加大。也就是说,制度变迁在促进经济增长上显著有效,但是在分享制度收益上却是欠缺的。制度分享包括的是对整个制度基础的分享,在此基础之上才会有各种制度供给的分享。 改革开放的初期,广大农民都受益于土地承包制度,充分印证了人民普遍参与制度分享的事实。这使得分配制度的改革简单明了,并且最有效果。但是,这么多年来,制度创新与制度供给的范围越来越局限,很难有广泛包含各个阶层的基础制度被人民大众分享。制度创新与制度供给的适应面越来越小,自然造成各个阶层的分化,进而演变为不同阶层的贫富差距愈演愈烈。 也就是说,“摸着石头过河”走了一半了,已经到了深水区,石头已经越来越难以摸到了,那么,怎么过河?显然,既然石头难以摸到了,就应该架一座桥来过河了。怎样架一座桥?最关键的是通过制度基础来解决用什么样的创新实现人民普遍参与制度的分享,这无疑是制度变迁的最重要的一个环节,这个环节的摩擦可能导致整个制度变迁的重大变化甚至是失败。 斯蒂格利茨定义的“中国新经济增长模型的制度框架”模型,包括四个重要的组成部分:对不平等越来越多的担忧、对环境越来越多的担忧、对创新越来越多的重视以及将经济从出口导向型转向国内消费和投资拉动。这是一个难得的清晰地判断。 实际上,经过一段时期的制度创新与制度供给之后,我们最需要的是一个新的制度基础。这种新的制度基础既不是全盘推翻原来的制度基础,也不是盲目地转化为西方的制度基础,而是要有效地解决中国社会结构演变中存在的问题的制度基础。在新的制度基础上,可能分配制度也仍然会简单明了有效,并且会提供简单明了有效的新的制度供给与创新。 (此文发表于上海金融报。有感于五常老师的制度安排系列,所以拿出来凑数了。)

爱华网

爱华网