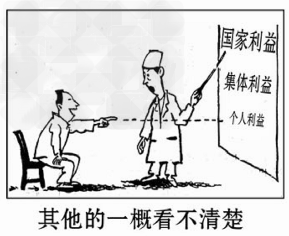

当生态功能区的所有权属于某一团体或者少数几个法人时,那么所有者为了局部的利益或短期的利益,极易作出进行经济开发的决定,由此必然造成生态功能区的生态破坏、进而对区域性生态或者全球性生态形成不可挽回的影响。即使所有权属于国家,那么代表国家利益的决策者出于各种利益追求的目的,也极易作出经济开发的决定、从而造成难以恢复的生态后果(即使一时作出了保护的决定、也难确保此后或者此后的决策者们不会改变不进行开发的初衷)。

由此可见,生态功能区的所有权的归属是保证生态功能区不被开发的关键,但是无论所有权属于谁(个人、团体、国家)都不能永久保证生态功能区不被开发。“利益权衡”在“开发”与“保护”之间是难以作为“中立”的评判尺度的,因为只要在某一瞬间、某一价值观认为“开发利益大于保护利益”时,就会导致不可挽回的“开发”决定;而只有在任何条件下、对于任何的价值观都存在“保护利益大于开发利益”时,才能使“保护”得以维持。所以,在所谓的“利益权衡”下,生态功能区的所有者随时都有可能被“更大的开发利益”所诱惑而作出开发的决定,一旦“开发”,此前的一切保护活动、此后的一切恢复活动都失去了意义。

由此看来,当生态功能区的所有权属于单一的决策者(无论是国家、还是个人、或者团体)时,“开发”的决定是随时都有可能作出的、或者说迟早都会作出的,那样生态功能区是很难得以保护的。而当生态功能区属于少数的所有者(无论是国家、还是个人、或者团体)时,由于较少的“交易费用”可以使Coase交易有效地进行,那样的话,“开发”的决定也是随时都有可能作出的、或迟早都会作出的,那样生态功能区也同样难以得到保护。

非开发性所有权的分散化以永久保护生态功能区的主张

那么,如何能够使有关“开发”的Coase交易无法实现呢?如果生态功能区属于众多分散的所有者(个人或团体),想要进行“开发”,就必然要与全部的所有者进行谈判,交易费用会随着所有者的分散程度而不断地提高,如果所有权足够分散、且部分所有权属于坚定的生态保护主义者的话,那么这种有关“开发”的Coase交易几乎无法完成,那样的话,“开发”的决定才有可能被遏止、“保护”才有可能得以维持。由此可见,要想使重要的生态功能区得到的永久保护,初始的制度安排必然是“所有权的分散化”[1],或者说是促使Coase交易难以实现(大大提高交易费用)。从这个意义上来说,这一实践主张就是“Coase定理”的逆向应用。但是,分散的产权虽然可以保证生态功能区不进行全面的开发活动,但却无法制约个别活动对整个生态造成累计性的影响,所以,“所有权分散化”的过程中,分散的不能是完全的所有权,而必须是“非开发性所有权”。也就是说,初始的制度安排——“非开发性所有权分散化”的过程中,使得生态功能区的开发权永久地与所有权相分离,分散化的所有权导致的高交易费用使得开发权与所有权的重合极其困难,也就可以有效地制约生态功能区的开发。

这种“非开发性所有权分散化”,对于生态环境的保护,笔者认为还有以下方面的作用:

(1)这种“非开发性所有权”由于与开发权相分离,所以,所有权的获得者不可能得到实际的开发利益,因而,最初获得所有权的必然是具有生态保护理念的个人或团体获得(采用本书使用的术语,那么就是:“生态需求者”是“非开发性所有权”的拥有主体)。

(2)这种“非开发性所有权”是可以交易的,当所有者的理念发生改变时,可以通过所有权交易转让给新的“生态需求者”,其结果依然会由具有生态保护理念的个人或团体(生态需求者)获得所有权,而不会使之落入不具有生态保护理念的个人或团体手中(“生态需求者”也是“非开发性所有权”的交易主体)。

(3)“非开发性所有权”虽然不伴随有开发利益,但能够反映个人或团体所有者的社会地位、精神满足、对社会对人类的贡献等,因而是有其价值的。在“非开发性所有权”的交易过程中,必然将高收入阶层原本对物质利益的追求(如,高档住宅、高档汽车或其他高档消费品),转化为其对非物质消耗的精神追求和生态追求,从而减少高档物质消费对资源及环境的损耗。

(4)生态功能区通常是所有权不明晰的“公共品”,极易形成“公有物悲剧”式的生态破坏。当“非开发性所有权”分散化后,一旦出现生态破坏的倾向时,拥有“非开发性所有权”的“生态需求者”就会以所有者的身份予以制止,而不再似此前一样无人过问。

(5)初始“非开发性所有权”的交易所获得费用,国家可以专门地用于生态环境的保护/治理/恢复活动、以及与此密切相关的生态贫困问题的解决之中。

--------------------------------------------------------------------------------[1] “所有权的分散化”与密执根大学黑勒教授1998年在《哈佛法学评论》上提出的“反公地悲剧”概念有某些相近的含义,但他所讨论的是:一项有众多拥有者的资源或财产,给资源的使用设置了障碍,从而导致资源的闲置和浪费(转引自:陈抗,2003)。黑勒关注的是“所有权的分散化”的负面影响,而本书作者是对“所有权的分散化”的正面应用。

爱华网

爱华网