昨天有同学问我,抵制家乐福的现象怎么解释,因为家乐福降价了需求却没有增加。当时我说如果家乐福免费的话,那抢的人就多了。

这个问题其实应该这样解释,就象下雨天伞虽然没有降价,但卖得要多一些那样,家乐福的问题显然不是价格降低那么简单,而是整条需求曲线都向左移了。

也就是说什么东西会影响需求变动,或者需求量的变动是两回事。需求量的变动就是价格引起的,而需求(曲线)的变动,则是价格以外的因素引起的。这些课本中都讲过,但是同学们都不记得了,本来很简单的问题,结果把答案搞错了。

我不是替自己做广告,我的三卷本经济解释大致上是做得最好的,还有一些需要修改和补充的部分,我自己过一两年会再修改。

我今天要给大家介绍一些概念的问题,概念的问题是比较奇怪的。我知道在这么多学问之中,概念在经济学里是特别重要的。其他的学问里,概念在某种程度上当然重要,但不是任何时候都重要,而经济学里特别重要。概念错了就全错了。

为什么概念那么重要呢?你们知道科学跟经济学,有相同的地方,也有相似的地方,但很多地方是不一样的。有些人把物理学的概念如出一辙的搬到经济学里,有些地方是适用的,但适用的地方有多少是个问题。

我自己的理解就是,理论要简单,而简单的理论变化可以非常复杂,可以有千变万化。所以你要对真实世界花很多功夫,才能理解一点。你要对真实世界理解很多,才能解释现象,这是我跟科斯都深信的。有些人取些方程式,以为就可以推出世界变化,爱因斯坦的相对论听说就是这么推出来的。

但这有两个问题,第一个问题,我们不是爱因斯坦;第二,爱因斯坦推出相对论,我不认为他完全没有观察的启发。爱因斯坦是天才,这是无话可说的,但他也一定受到某些现象的启发。

经济学方面,分析和观察是很重要的。理论要简单,只是需求定律,还有我今天要讲的局限变化。但是变化的复杂性要做得很细腻,何谓量、何谓价,你要掌握得很准确,然后对真实世界认识很清楚。

假如概念掌握不清楚,推理就会出问题。经济学的概念,它的演进不是简单的事情。我们从斯密讲起,到了李嘉图、米尔,然后到马歇尔,就是到了马歇尔,这是19世纪的伟大天才,初中生都知道马歇尔,他对价格理论还是搞不清。

斯密对价格的概念也没搞清,经过这么多年,今天的概念在我来看大致上是好的了。我自己对经济学的解释和推测,就是简单理论加上很细腻,很多的变化。(因为)我对概念掌握得好,所以基本上是没错的,没错好几十年了。

所以你们看三卷本的经济解释,我对收入的讲法,我说租值,我说收入,我说利息,说到盈利,这些概念你们要反复重读。这些概念大都不是我发明的,有些是,但大部份不是我发明的。

我是跟着以前的讲法,得到很多大师教诲,然后自己全身投入进去,要用理论来解释世事,然后我就掌握了概念。

如果对概念掌握得好,你在解释世事时,推理来去纵横,很少有错。

我绝对不是想批评任何人,但就连我非常欣赏的杨小凯,对概念掌握得也不好,不是说书上教两句你就掌握了,他对比较优势定律掌握得不对。

这是杨小凯呀!如果杨小凯当年不是被关十年,他超越我们之上应该不是困难的事。你们要理解,他在见识上是没有任何问题的,但他没有正式读过本科经济。他到普林斯顿几年就拿了博士,你不能说他不厉害,我做不到。

但是对概念的掌握,你差一点,就中计了。杨小凯有一篇文章,是一篇很好的文章,有新观念,但是我一看他那个推理的方法,以为自己有个新的理论,其实是因为他对传统的概念掌握得不够好。如果掌握得够好的话,他的推理会不能,可能还会走得更远。

所以我们说这个基本概念,我只有今天一堂课来讲,能讲多少讲多少,尽量讲重点。如果不明白你们再去看我的书。

我首先要从收入说起,收入的英文是income,有很多说法,但我始终选择费沙,费沙认为,任何资产,只要使用可以增加收入的都是资产。一块地、一匹马、一棵果树,这个收入是个川流的概念。

所以费沙在他最有名的书(《利息理论》)里第一句话就说,收入是一连串事件。句号,第二段。

所以大师落笔就是这种风范,你可以想象,他是想了很多才想到这个说法。他的意思就是说,收入是不断转变的,是川流不息的。

一棵果树种下去,不是结果时才有收入的,果树长大是收入,开花是收入,结果是收入,风吹果实掉下来也是一种收入(负收入),所以它的收入是不停的。

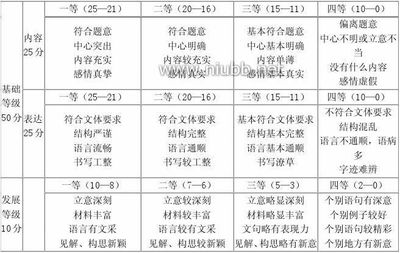

我们先说传统的,用英文Y代表收入,时间可以是一天、一星期、一个月甚至是一年,我先把它记下来(公式见图表)。

这个Y0、Y1、Y2是每个时期的收入,这是现在的收入折现,也就是财富。所以财富是预期收入的折现,不是川流。其他都是川流。

通常来说,这个Y0就等于资本,资本等于总财富去掉现在的收入。但如果这个时期够短的话,Y就会接近于零,所以严格来说,财富和资本是相等的。

这个到无限的话,这个方程式就会有这个情况,这个方程式非常重要。Y在每个时期的收入是不一样的,但是你可以把它变成相等的数量,因此可以有一个固定的收入,这个收入叫 annuity income,可以用Y上加一杠表达,所以就出现这个非常重要的方程式。其中i是利息率,你们要记住。

当没有市场的时候,因为我们不知道利息率是什么,因此我们不可能有资产,但是我们可以有资本。而利息率是不需要有货币的,只要有市场就行。

当我们看科斯定律的时候,一定要有私有产权。有许多情况下没有市场,但我们还是可以用这个概念,只是在边际上利用。如果完全没有市场,那就连边际上使用都不行。

有一点市场,可以在边际上考虑。这里所说的边际,并不是杨小凯那些人所说的边际,我说的边际概念,任何变动都是边际,不一定要到无限小才是。任何转变都是边际上的转变。

在很多情况下,未必到无限期,这不重要。而是后边这个方程式才重要。如果你知道这个方程式,这个收入就等于财富乘以利息率;那么财富乘以利息率等于利息。所以费沙的伟大结论:利息不是收入的局部,而是收入的全部。

记住,这点很重要。

这个方程式重要,弗里德曼的世界名著《消费函数理论》(1957),弗里德曼跟我说过无数次,说这本书是他平生最重要的著作。

简单来说,其实应该是从费沙那里搬过去的,但弗里德曼超越了费沙。你怎么证明它是对的,这是很难的,所以说弗里德曼是天才,说起来他写这本书的时候才十几岁。

基本思想是很简单的,这些收入上上下下,弗里德曼说,人们不是因为一时的收入增加而增加消费,也不是因为(短期)收入减少才减少消费,他们的消费是看这个(总财富)的,你的财富增加,收入增加,你不会因为今天没有工作而减少消费。

严格来说,这是费沙的观点,在我推荐的英文读物里,有将费沙有关的作品放到里边。说起来这是侵犯版权,但是为了学生,他也不会吵的。

在费沙的那一章里,他的解释就是说,你想增加平生的消费,那你就要增加总财富,而不是这个(一时收入)。他的解释是我见过最精彩的,很难见到比他更精彩的了。

他的意思就是说,你如果想增加平生消费,你可以选择年青时消费多些,也可以选择年老时消费多些。他说不管你怎么选,你要选的职业是能够带来这个(总财富)增加最大的。

这就是 wealth maximization 这个假设。就是整体极大化,有人说极大化的这个整体是效用,这种说法是有问题的。

可以不以用效用这个概念,可以。经济学理论的出发点,可以抽象就抽象。象utility,效用或功用,是没有这样东西的。但很多都这么用,象经济学里边的 utility function(效用函数),很多人都这样用的,包括贝克尔也这么用,他是大师级的,也这么用。

但我个人的选择,就是空中楼阁,没有的东西,用得越少越好。因为你原则上看不见,效用这种东西,如果没有边沁就不存在。重要的是需求定律,也就是价格变动引起需求量变动,而需求量变动跟价格变动是此起彼伏的。而这个需求量是看不到的,真实世界有的只是成交量。

就这么一点,已经搞得满头烟了。你再搞出个效用来,原则上是看不见的,那就麻烦了。所以我个人认为,可以不用就不用。我就用这个(整体极大化)。这样简单一些。

你拿两块钱和一块钱让我选,我当然选两块钱。我的老师阿尔钦可能对贝克尔有影响,他当年教我的时候,被认为是全世界最厉害的价格理论家。他说不可以放弃效用这个概念,他的理由就是说有些东西是不可以在市场成交的,所以有些东西是不可以用财富来度量的,这种情况下就要用效用,争取效用极大化而不是财富极大化。

举个例子,比如友情,友情是不能买卖的,其实很多人是出卖友情的。再比如说对儿女的爱,能不能出卖?一个人的声誉也是很难出卖的,比如我张五常的声誉,也不是很多人在市场上卖给我的,如果我的声誉能出卖,那我就发达了,我可以把不好的卖掉,只留下好的,但这是卖不掉的。

阿尔钦把这些称为 non-pecuniary goods,也就是不可以用金钱度量的,就要用效用。我不同意。

我不同意的原因很简单,我承认象声誉这样的东西是不能在市场上买卖的,但是它是可以替代的。比如说我来教书,你们没有给我钱,而我过马路还是冒着生命危险的。我被撞死的机会很小,但不是零。所以我肯定是放弃了生命的一小点来教你们的。

在很多时候,我们不需要说某样东西一定要能够在市场成交才能够看到价格,你只要找到替代物,因为阿尔钦也同意,替代定律就是说可以用任何东西替换任何东西。只要我付出够少,换回的够多,我就愿意换。

我对自己的儿女怎么会不爱呢,但是只要放弃一点儿对他们的爱,而换到足够多的金钱或物品,那我就减少对他们的爱啦。比如我本来要今晚给他们打电话,如果你给我1000元,那我今晚就不打了,改成明天打。

因为有这个替代定律,那些所谓non-pecuniary goods,是可以被替换的。而你考虑这个问题只需要在边际上考虑,分析它在边际上的转变,而不需要知道总财富的多少。所以争取极大化是可以不用效用的。

我在1972年发表的论文,讲到儿女产权与中国婚姻制度,讲到童养媳、盲婚、娶妾侍等行为,解释中国的婚姻制度,我没有用任何的效用分析。只是用了争取财富极大化的假设。

很可惜,在那篇文章后边有一段很长的,对效用理论的批评,把效用理论批得体无完肤,连我的老师、贝克尔都批评进去了。非常精彩。

但当年我寄去的英国杂志《经济学报》,编辑回信说太长了,能不能缩短一些。我又懒得做,就将最后批评效用理论的一段删掉了。结果文章发表出来,布坎南和塔洛克(Tullock),他们看过我的原文,又见了发表的文章,就骂我说怎么把最精彩的一段删掉了。结果我去找原稿也找不到了。

所以从我个人来说,我是反对效用的。不是因为它推不出来,而是因为它本身不存在,所以很容易陷入套套逻辑,一不小心就容易中计。所以可以不用就不用。

所以你看看这个方程式里,这个利息等于收入,这是很重要的。还有这条方程式,用总量代替了无限的分析,这是很重要的。

上边的分析是很复杂的,但下边这个不复杂,这是很重要的。无论什么时候我们计算投资,都是用下边这个方程式来计算,非常简单。这个方程式非常好用,它简单、够快。

而费沙的说法,任何投资都是要争取这个极大化。如果这是一个固定的无尽期的收入,那你争取这个极大化和这个是一样的。

所以收入的极大化到底是指哪一个,不要搞错了。通常来说都是指这个。我那篇讲中国婚姻制度的文章里分析,我不是说中国的父母对儿女没有爱,而是从父母争取这个利益的极大化角度来分析的。种种行为都可以从争取财富极大化来解释。

跳开来讲,有一次我跟阿尔钦书信来往时,提到费沙说“利息不是收入的局部,而是收入的全部。”但是我说,利息不是成本的局部,而是成本的全部。当你这么看的时候,利息等于收入的全部,同时利息也等于成本的全部。

这里要跳多几层,到了讲生产成本的问题时,你来来去去都要知道这一点,所有成本都可以用利息来代替。

我可以再补充一点,收入减掉消费就是储蓄,而储蓄就等于投资。费沙在一般性的理论中,资本这个概念,古典经济学怎么都搞不掂,直到费沙才搞清楚。1930年左右搞清楚的,任何可以带来收入的东西都是资产。这些收入的折现就是资本。

在这个时期里,你有收入而不用,就相当于储蓄,也就是投资。所以你在田里种菜,拨一根草就是投资,你下点肥料也是投资。

对于投资应该怎样看?比如我收藏一张画,是消费呢?还是投资呢?这个问题人们搞得乱七八糟。

实际上,当这张画挂在墙上时,我看一眼,这是消费;但是这幅画将来可能升值,所以这又是投资;所以有人叫我买画。我说我买画是为了收藏,不是为了“收视”,如果为了“收视”,我家里哪儿挂得了那么多画?

那有人叫我买幅画回去,我没有地方挂了。那我如果不是为了升值,我还买回去干什么呢?所以买一幅画,你收回来是为了“视”,还是为了“藏”,是截然不同的两件事。

还有我常常爱举的一个例子,一个人睡觉,是应该视为投资呢?还是看作消费?这很难考虑。所以在这种模棱两可的情况下,你要知道应该怎么处理。

女孩子打扮得漂漂亮亮地上街,也就是为了让男人多看她一眼,你说是投资呢还是消费?我觉得还是投资的机会大一点。

有没有问题,没有问题我接着讲。

刚才我已经讲了财富、资本、收入、利息、利率等等。我还要补充一点,市场上的利率可以很复杂,你去银行存款的是利率,香港的大耳窿借钱也是利率,宏观经济里乱七八糟,有实际利率,还有非实质利率,五花八门。

费沙的概念,是假设没有金钱存在;也假设没有风险。他的理论就是因为人的消费是迫不及待的,因为人的寿命是短促的,你现在不消费,到死了就来不及了;这是第一点,第二点,他说投资是有回报的,你买了红酒放在那儿,放久了就会升值,这是投资回报。

所以利息是一个价格,这个价格是你提早消费就要付的价格,这是费沙的看法。他不理会通胀、不理会风险,也不理会交易费用。

因为各种因素的存在,利率可以有很多种,变化可以很大,但这些是细节。你要掌握这个利率是一个价格,不是时间的价格,而是将消费时间提前的价格。

很正确的概念,但是有问题,也就是没有加入交易费用。顺便提一下,你看格林斯潘,还有目前我们的央行,象前一段林毅夫说央行还有很多加息空间。严格来说,这都是没有正式读过费沙的经济理论。

象格林斯潘,20年时间里,利息率轮上轮下达八次之多,你的利息率根据费沙的观点,是应该跟投资回报率相等的。投资回报率的高底是由市场决定的,在这种情况下,你把利息率调上调下,到底是想调控什么呢?

利息率应该是由市场决定的,投资回报率是多少,利息率就应该是多少。而在现在的金融制度也,这些人通过利息率去调控经济,是大错!我认为央行今天的做法也是大错!

很多朋友都知道,我很多年前就说过,不是今天才说的。我当年就说,格林斯潘把利息率这么轮上轮下,迟早要闯祸。后来果然就搞出那个次贷风波。现在很多人都在骂格林斯潘,因为他说利息率太低了,但这不是利息率太低的问题,而是你这么轮上轮下,投资者该怎么做投资呀?

所以就象这次次贷里,投资者的预期就是个大问题。我个人认为,费沙的理论因为假设了风险和交易费用不存在,在很多地方是被简化了,但是基本上是正确的。很难找到这么清楚的分析的。所以我把它放在你们的推荐读物里。

今天可能讲不完所有概念,因为去到租值那儿就很麻烦。租值的变化很麻烦。因为我讲的跟你们书上是不一样的。有些书是一样的。

成本你们书上译成cost,但在经济学上这个词是有不同用法的。外国人平时说的cost,跟我们的成本用法是一样的。但是在经济学中,cost就翻译不出来,最接近的翻译应该是代价,中国人把它翻译成机会成本,这有问题。因为没有成本不是机会成本,所有成本都是机会成本,那就用不着加“机会”这两个字。就象所有价格都是相对价格,也不用加“相对”这两个字。

成本永远都是机会成本,就不用加机会两个字。成本的定义,就是最高的代价,最高的放弃的东西,你为了某样东西会放弃的最高价值的东西。

这很简单,常常都是用这一句。要放弃的最高价值如果不受影响,成本就不会变。比如说我要去理发,50元理一次,这是理发成本的一部分。但是我还要花一个小时,一小时我可以做很多东西,我要放弃的最有价值的那样,就是我理发的成本。也就是说我放弃的最有价值的东西,加上那50元钱,就是我这次理发的成本。也就等于我理发的价钱。

科斯一早就说过,成本跟价格是同一回事,就象是同一个钱币的两面。大家都有最高代价的含义在里边。

为什么大家喜欢周末去理发?因为他们放弃的那段时间成本相对来说不值钱。我去理发,你说有个好电视节目,我说不看了,也就相当于放弃的这个价值。

你说有人请吃饭,我说我不吃了,要去理发;但如果你突然说,有个很漂亮的女孩要见你,那我就会说我不理发了,因为我的成本变了。这个女孩越漂亮,我的成本就越高。如果那女孩不漂亮,我就仍然去理发,因为成本没那么高。

许多人常常看错这点,比如你要建个泳池,你就要考虑建筑成本是多少钱,然后清洁维护是多少钱,每个星期都要请人维护,把所有这些费用加进去,把总成本的现值再加上土地,然后考虑是不是要建。

但如果你建好后,隔壁小孩跑来玩,有没有影响到成本?其实它影响的是泳池对我的用值。

如果突然有人说,这儿地下可能有油矿,那你的成本就增加了。因为你的成本是建筑成本比如是20万,然后每年维修费用折现成一个价钱,但是因为建这个泳池我的花园也没有了,花园值多少钱也要算进去。

任何的局限转变,到底是影响利益(用值)呢?还是影响成本?你不用管,只要知道永远都是考虑最高的代价。

这就是问题了,历史成本不算成本。它可以误导,但它本身不是成本。你在修建泳池前要考虑建筑成本,但是建好以后就不要考虑了。因为它是历史成本。

一套房子里买回来了,要把它租出去时,你要考虑的是要花多少钱装修再租出去,而不要考虑你是花了多少钱买的。因为那笔钱已经覆水难收。

这里所有的成本都是要折现后来相比的,如果你不折现就无法比较。Stigler的教科书好就好在他把所有的成本都折现了比较,很多教科书是不折现的。

装修好了以后,装修费也是覆水难收,不能再计算。你要考虑它的成本时,就只能考虑如果它是一个花园会值多少钱,而不能再考虑装修费用了。

如果你把泳池改装成花园,会带来房子的升值,那升值的这部分就要考虑进成本。

所以历史成本不是成本。一旦下注你就只能考虑它的其他成本。

但有些历史成本是会带来误导的,我记得在美国时买一个相机镜头,很少用,全新的。我买的时候是500美金,但没有用,然后登报想卖掉。因为买的时候是500元,所以我以为市场价格还是500元,所以我登报时就卖350,因为我已经用了几年。

结果一登报,很多人到我家来抢,结果400块钱卖出去。原来我不知道,这个镜头的市场价已经涨到1000多块钱了。我的信息只是买回来时的价钱,不知道现在的市价。

所以说历史成本不是成本,但因为资讯问题,历史成本可能误导价格。

大致上,假如说最高的放弃代价没有变,成本就没变。记住这一点,历史成本不是成本。第三点就是,所有成本一定要折现。

现在谈谈租值,这比较难。大致上来说,租值是从土地租金来的,因为经济学家认为土地不会消失,所以他们认为地租是不会消失的。比如政府要抽土地税,不管抽多少,那块地还是在那儿。

假如说这个教授去教书,你抽的税太高他就不去教了。但是那块地却一直在那儿。

但这个说法其实是错的。如果你仔细看清楚,一块地本来用来种菜,你抽的税太高的话,他就可能改为种麦子,或者什么都不种。

经济学上租值的概念,马歇尔之后称之为“准租值”(quasi rent),也就是说不是土地,但也算是租值。

“准租值”怎样“准”法呢?就是说它跟土地的租值有类似的地方。

我讲个故事给你们听。价格转变,行为或者供应一定会多少改变。如果从变的角度看,是没有租值的。但是在变中,有些东西是不变的。从不变的角度来看,那就是租值。

也就是说价格转变,某些行为或供应不变,这个行为对于价格转变来说,就是租值。我举个例子,假如我是教授,大学付我多少薪水给我教书,比如说10万元一个月;现在如果你把10万元减到5万元,但我没有辞职,还有继续教书。这样看,我以前收入10万元中,减掉的5万元就是租值。

你再扣3万元,我还在教书,那这8万元都是租值。如果你再扣下去,我不干了,那这部份就不是租值。

但你要想清楚,你给我10万元的时候,我可能教得非常卖力;你减掉我2万元后,我可能边教边打磕睡,这其实也是转变,从这个角度来看,这2万元就不是租值。

但如果减了以后,我还是教得非常卖力,那这2万就是租值。

这里有一个20世纪非常有名的例子,就是当年的“猫王”普莱斯利,他是20世纪最红的歌星,收入也是最高的。你们都知道他是谁吧。

猫王唱歌之前,是开货车的。莫名其妙去录音,因为他的唱法受人赏识,一夜之间就变成年收入数千万美金的歌星了。

那么猫王的收入大部份是不是租值呢?这是一个问题。很多人认为当然是租值,因为他开货车的,现在变成大歌星,你把他的收入一块块切走,一直切到1000元一个月,他还是在唱歌,没有回去开货车,这样看他的收入大部份都是租值。

但是你要看清楚,猫王替甲公司打工,那家公司减他的薪水,每个月减少5000元,可能他就跳槽到乙公司去了,这就是行为的改变。

他当然没有去开货车,唱歌的行为还是没变,但是他从甲公司跳到乙公司,这就不是租值了。你再减他的薪水,他可能选唱些别的歌,也可能改行去拍电影,那也是行为转变了。

所以猫王的收入其实不是租值,因为只有在价格转变的时候,供应行为不变才是租值,而猫王在收入下降时,行为是会发生转变的。

这是非常重要的,因为到我下次讲到生产成本的时候,你们就要知道租值是个怎样的概念。

我在《经济解释》的第二卷里,对租值这个概念的历史演变有很详细的解释,从斯密一直说到罗宾逊夫人。罗宾逊夫人是我非常敬佩的一位英国经济学家,她没有拿到诺贝尔奖是没有理由的,纯粹是因为政治原因。因为她在文革时支持中国共产党,所以就拿不到奖。

在她的名著《The Economics of Imperfect Competition》(《不完美竞争的经济学》)里,大约40年前写的,第八章说到租值,讲得非常精彩。

她的思想在我那本《供应的行为》里解释过,她的思想从斯密的传统里可以找到,所以很多东西都是从斯密那儿开始的。

最后,我要讲盈利。盈利英文叫做profit,不是利润,跟利润是不一样的。

投资是应该要有回报的,这种回报是一种利息的回报。但是盈利这种东西,我把它称之为“无主孤魂”。

你在投资时可以追求财富极大化,也可以追求效用极大化,虽然我不太喜欢这个概念。你也可以争取收入极大化,也可以争取租值极大化。但是你不能争取盈利极大化,这点是不可以的,你们要很小心。

你们可以争取回报极大化,但是不能争取盈利极大化。在这一点上,课本里的说法十本有九本都是错的。

盈利是一种“风落现象”(windfall profit),莫名其妙的起风了,果实落下来。你不知道风什么时候来,也不知道什么时候再发生,是不能折现的,来无影去无踪。这些是不可以有理论的。

你不能用盈利理论来解释行为。就象香港在韩战时,盘尼西林价格上升几倍,西药商赚了很多钱,但他们不可能知道这事会发生,然后去进货。

在这事发生后,你可能会预期它会继续存在,但如果它象预期那样出现的话,就不是盈利了。就好象最近米价涨得很厉害,猪肉涨价也很厉害,它们涨价的时候,农民收入突然增加,这些就是盈利,是不能预期到的。当不能预期到的时候,如果你去增加养猪,而猪肉价格继续高涨,那么这种预期就会改变行为,因此也不再是盈利。

这种无从预期的风落损失或盈利是存在的,但不能作为理论的基础,因为人的行为不会因为它的出现而改变。有的收入人们知道是风落,有的却不是风落,所以处理起来是很困难的。

我在20年前,已经预测到收藏艺术品会有暴利,那我为什么会知道呢?因为我看到日本的现象,我看得很准。当日本经济发展很快的时候,有一个现象,他们把那些艺术品价格都炒高了。一个人有钱就去搞收藏,把艺术品价格炒得很高。

后来日本经济垮了,80年代后期,西方人又把画买回去了。后来中国经济兴起,我就知道这种现象会出现。我也算看得蛮准的,但买的时候却买不准。我以为日本人喜欢西方的印象派,中国人也会喜欢。谁知道中国人不喜欢,他们喜欢徐悲鸿、齐白石,喜欢国画。

因为当年日本人把印象派炒得很贵,我买不起大师的,就买了一些稍有名气,我又买得起的。在国外这些画的收藏价是在上升,但是中国人没有兴趣。

我也收藏中国画,但这么多画家我买哪张好呢?当年我对自己的收藏眼光没有信心,如果有信心的话,当年我是可以买很多的。可以把全副身家都放下去买。

我搞了个基金,把钱放进去专门搞收藏。那这些赚的钱是不是风落呢?有的是风落,有的不是。因为事实上我是看准了的。只是没想到它涨得这么厉害。齐白石的画当年10万元一张,现在300万,涨了30倍,20年升值30倍是很不错的。

我有一个朋友,15年里他的收藏价格升了70倍,当然是有运气。风落这个问题不是很简单的。

10多年前我就看到农产品会涨价,1992年我就说得很清楚,十年之后农产品价格会大升。结果到了1996年我写成文章,到2003年我又给文章写了个后记,说对不起,看错了。因为我预测是10年后会升,但7年后我觉得自己可能看错了。好在最后我还补了一句,目前看错,但未来还是要升的。

要做投资,如果对自己有信心,应该是大有可为,但是做不来。前几年我看好农业,就想承包几千亩土地,没有做到,然后我就承包了一个果园,哎呀输到一塌糊涂。所有农产品价格都上涨,偏偏只有水果价格下降。

所以呢,这也是风落,不是风落盈利,而是风落损失,做梦都想不到的。我怎么能想到呢?荔枝到今天批发价只有3元钱一斤,米都要十几块一斤啦,你怎么想得到呢?我的果园打电话来,说枇杷都跌到地上了,我说算了,我不要了,你们拿去吃吧。

今天还有什么问题?

爱华网

爱华网