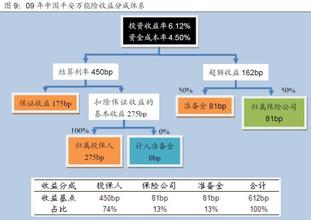

现代劳动价值论者喜欢把全社会的总价值比喻成一根绳子,全社会的劳动总量决定了这根绳子的长短。这根绳子可以剪成三段,分别表现为工资、利润和地租,于是,这三者之间属于互补关系,不论这三者之间的比例关系如何变化,都不能改变这根绳子的长短。因此,利润不是价值的源泉,只有劳动量才是价值的源泉。 实际上,他们劳动量规定为价值量本来就犯了量纲混乱的错误(参见“劳动价值论的根本错误”),再说,他们把劳动量称为价值量的最大理由是因为早期社会存在“等量的劳动互相交换”的思想。然而,他们明明知道这个思想不存在于资本主义社会,却仍然把资本主义社会的劳动量称为价值量,简直与刻舟求剑一样愚蠢。 今天的劳动价值论者为了反对利润是价值源泉的观点,常常提出一个似乎很恰当的理由。他们认为,人有主观能动性,可以通过劳动创造价值,资本没有主观能动性,怎么会创造价值呢?其实,人通过劳动创造的只能是使用价值。产品有没有价值,并不依靠劳动,而是依靠产品交换的主导思想(参见“马克思差一步发现价值”)。在资本主义社会里,“等量的劳动要求等量的工资”与“等量的投资要求等量的利润”,都是产品交换的主导思想。由于这个思想是人创造的,这些人肯定包括了资本家阶级和工人阶级,因此,产品交换的主导思想不仅会让劳动量成为决定价值的因素,而且还会让资本成为决定价值的因素。劳动和资本都不能创造价值。 价值是没有感情色彩的概念(参见“间接税成为价值的源泉”),承认利润是价值的源泉并不等于承认资本主义没有剥削。一般说来,利润并不体现剩余劳动,用于追加资本的利润体现了社会再生产有扩大的要求;用于资本家生活消费的利润体现了科技知识使用权与自然资源被霸占的程度。 实际上,工资、利润与间接税只是在金银本位时代才是价值的三个源泉。到了纸币本位制时代,全社会的价格总和并不因为它们的变化而变化,只能由货币供应量的多少来决定。因此,工资、利润与间接税只能说曾经是价值的源泉。

爱华网

爱华网