《理论经济学》第二编 循环生产与商品价值(5—7章)

第六章内容介绍

(1)劳动生产率提高的标志,就是和以前相比同样数量的产品只包含较小量的劳动。但究竟怎样才达到这个目标的呢?

(2)劳动生产率的提高,不但意味着相同数量的同种产品将只包含比过去要少的劳动量,而且作为发展的总趋势,与劳动生产率的提高相联系,每件产品中包含的新创造价值所占比例将降低,消耗的生产资料的价值则增大。但为什么会这样呢?

(3)劳动生产率的提高还意味着,作为总趋势,同样数量的劳动者在同样长度期间,生产和销售价值量比过去更大的总产品(销售额、营业额)。但这是什么原因呢?

(4)劳动生产率的提高和各个企业的利润率的变化,存在着怎样的关系呢?

这些问题,就是本章要具体研究的。

——————————————————————————————————————

自近代工业革命以来,更不待说日新月异的当代社会,劳动生产率的提高始终是推动社会生产发展的最主要因素,这可以说早已成了人所共知的常识。劳动生产率提高的标志,就是和以前相比,同样数量的同种产品,只包含较小量的劳动。对此,可以说没有什么分歧。但是,究竟怎样才达到这一点的呢?这就值得深入研究了。劳动生产率的提高,不但意味着相同数量的同种产品将只包含比过去要少的劳动量,而且,每件产品中所包含的新加劳动所占比例将减少,过去劳动比例将增大,马克思早已指出了这一点。但是为什么会这样呢?这就需要具体分析,因为对这一论点,虽然不少人似乎是接受的,但在碰到某些重大问题时,他们却又讲不清楚了,更准确地讲,是否认这一客观事实了。劳动生产率的提高,还意味着同样数量的活劳动,在同样长度期间比如一年里,将生产出比过去更多的总产品价值。这无疑是客观的事实,也是劳动生产率得到提高的前提条件。但这是什么原因呢?最后,劳动生产率和利润率存在着怎样的关系呢?我们下面就来研究这些问题。

一、劳动生产率是怎样得到提高的

先分析劳动生产率的提高,怎样使每件产品中包含的劳动量减少。我们知道,如果使用某种机器是相应的生产过程的必须条件,当生产这种机器所耗费的劳动和过去相比减少了,那么即使使用这种机器的生产部门的效率既没有提高也没有降低,同样的机器转移到产品中去的价值也将相应地减少。其他因素不变,使用这种机器所生产的每件产品就比过去便宜了。因为每件产品所包含的总劳动量减少了。因此,从这个角度看,劳动生产率也得到了提高。但是,这并不是由于这种机器的性能提高所造成。更一般地讲,这并不是由于使用这种机器的企业、部门的劳动生产率得到提高的结果。现在需要研究的问题变成:别的部门的劳动生产率是怎样得到提高的?显然,我们不能说,别的企业或别的部门,他们所使用的机器等劳动手段由于另外的生产部门劳动生产率得到了提高,因此,生产这些劳动手段所花费的劳动减少了,如果我们这样讲,那就只是在无穷的循环中兜圈子,问题就不可能得到解决。

要使劳动生产率得到提高,劳动者的技术水平当然必须相应地提高。但是,为要提高劳动生产率,除了劳动者的技术水平的提高这个基本条件之外,还必须有相应的物质条件,必须有新式的机器,安装先进的生产线。而且,就技术因素而言,新技术的研究,新的技术秘密的形成,同样需要有许多支出,这些支出是技术开发费用的重要组成部分;而以专利技术等形态存在的无形资产,就是价值即凝固劳动的重要载体。单纯的科学技术本身决不是生产力,只有当科学技术的进步转变成了生产上的实际运用的时候,它才会促进劳动生产率的提高,这时候它才真的成了现实的生产力的一个要素。具体地讲,科学技术的运用,只有改变了生产过程相应的物质和非物质条件的时候,才真正造就了劳动生产率提高的前提;而劳动者技术水平、技术能力的提高则是与此紧相联系的。不然的话就只是单纯的手工艺者的技艺水平问题了。

在物质条件的变化中,劳动手段的变化对劳动生产率提高的影响最为巨大,无数事实向我们表明了这一点。现代生产中的各种专用或通用机器、以电子计算器为核心的自动控制系统对劳动生产率的影响至为巨大;随着各种新式劳动手段的使用,如果所生产的是同一种产品,产品量就会迅速增加,从而使每件产品所包含的劳动量减少。但是同样地,无数的事实也已经向我们表明了,这种新式的劳动手段本身,往往包含着巨大的劳动量,和旧的被淘汰的劳动手段相比,通常其价值是大大增加了;只是由于使用了这些新式劳动手段以后,所生产的产品量得到了很大的增长,所以才使现在所生产的每件产品所包含的劳动和过去相比减少了。因此,作为一般规律,劳动生产率的提高,必须以活劳动所推动的劳动手段的价值的增大为前提。一方面,这是由于代替旧式劳动手段的新式劳动手段价值更大;另一方面这是由于生产的技术条件等方面的变化,使新的劳动手段的增加成为必须,例如自动控制监测设备的增加。假如过去每个劳动者平均需要5件劳动手段,现在这老式的5件劳动手段为新式的5件劳动手段所代替,同时还需要另外增加2件劳动手段,那么,现在每个劳动者所使用的7件劳动手段的价值,当然是要大大超过原来的5件劳动手段的价值。

生产的变革,从而劳动生产率的提高,总是时而在这个生产部门、时而在那个生产部门,时而在这个企业、时而在那个企业发生着。所谓社会的劳动生产率不断地提高着,一方面这是指长远的、必然的总趋势而言。就这一点讲,每个生产部门的情况都是如此。另一方面,这是指综合的结果,是指发展的一般情况而言。就这一点讲,即使在很短期间,社会的劳动生产率也总是在发生着变化。因此,就劳动手段而言,各个生产部门或各个企业所使用的各种劳动手段,也总在不断地发生着变革。如果说某种劳动手段或某些企业所使用的劳动手段,在某一较短时期并未发生重大的变革,那末随着过程的继续推移,这些劳动手段或这种劳动手段就总是要发生或大或小的变革。其实,这也表明了劳动手段变革的一般规律。也就是说,事实上各种劳动手段的变革总是跳跃式的,是有间歇地发生着变革。并且各类劳动手段发生变革的速度也不一致,而变化的速度也不是不变的。因此不言而喻,那些已经使用了较长时间而且比过去便宜的劳动手段或迟或早总归要被淘汰的。

为了更通俗地理解这个问题,试设想入类社会的极蒙昧时代。群居的、往往是集体行动的狭小社会,但还不会制造弓箭,只会以木棒、石器为武器(工具),捕猎野兽及采摘、捕鱼。假如平均计算,此时这些原始人每10人每天能猎获1兽,即平均计算每人10天能猎获1兽。后来,经过长期的摸索、试用,原始人会制造弓箭了,用以捕猎野兽。那末,在什么条件下,原始的社会人才会使用弓箭于猎捕,从而弓箭的发明真正在经济上成为必要,并被大量地使用呢?假如制作10支箭和1张弓,需由一个原始人花费1天的时间,又假定,一天的猎捕活动中10支箭和1张弓是平均必须的消耗。如果3个这样的猎捕者一天弓箭消耗的结果,就能够至少猎捕1只野兽,3+3<10,显然,原始人捕猎效率因使用弓箭而提高了。诚然,原始人不可能以这样的方式计算与衡量,但是,长久的经验终归会使他们懂得,发明使用了弓箭之后,和未使用弓箭时相比,能够每天额外地多猎捕几只野兽,由此群体中的一部分成员可以额外地从事采摘浆果或捕鱼,或者有较多的休息时间了。显然,各种工具,正是在这样的实践中,成为必须的劳动物质条件了。

在工业取得显著的发展之后的近代、现代社会,生产资料生产与消费资料生产的联系,很大程度上是表现为第一部类和第二部类的交换、依存关系。但就生产资料支持消费资料生产的有效进行这一点而言,事情的性质和数量关系仍然脱不开上面分析的依存和制约关系。这就是,消费资料才是真正的最终产品,之所以能够容纳包含的劳动量更多即价值更大的生产资料,尤其是机器等劳动手段,以及增加新种类的生产资料,就要么是生产出了更多的消费资料,要么是生产出了消费资料新品种。这一分析可以进一步地推广到生产资料生产部门劳动生产率提高的考察中。

现在我们来看活劳动新创造的价值与消耗的生产资料价值的关系。就活劳动而言,作为标准的劳动者,无论劳动生产率发生怎样的变化,等量劳动时间总只能创造等量价值。活劳动怎样才能生产出更多的使用价值,包括生产出新种类的产品呢?这就是在相应的社会条件及劳动者素质、能力提高的基础上,运用增加的生产资料来达到提高劳动生产率的目的。所以容易理解,一定数量劳动者为正常地从事某种生产,需要相应数量的生产资料。

在劳动生产率提高之后,就其中劳动手段的转移价值和劳动者新创造价值的对比关系讲,如果新式劳动手段的价值大于原来的旧式劳动手段,而其使用寿命保持不变或缩短,同样长度期间转移到产品中的价值(折旧费)就必定增大,新创造价值却没有变化,所以产品中劳动手段的转移价值相对于活劳动新创造的价值必定增加了。即使替换用的新式劳动手段的寿命长于被替换的旧式劳动手段,如果新式劳动手段的价值显著增大——这是一般趋势,和活劳动新创造的价值量相比,劳动手段的转移价值还是会增加。

那末,产品中包含的原料、辅助材料的价值和新创造价值的比率,在劳动生产率提高之后,又将发生怎样的变化呢?为简明起见,原料和辅助材料可以合称为劳动材料。随着生产劳动材料的生产部门劳动生产率的提高,同量劳动材料所包含的价值自然也将相应地下降,但是与此同时,因为需要这种劳动材料的部门劳动生产率已经提高,所以,如果不考虑流通及其他限制条件,这些部门或企业对劳动材料的需要量也将增加。这样说来,两个起相反作用的因素是否正好互相抵消,从而同量活劳动在劳动生产率提高之后,仍将消耗价值保持不变但实物量却已增加的劳动材料呢?并不是这样的。上面已经指出,作为一般趋势,劳动生产率的提高以新式劳动手段价值的增大为前提,生产劳动材料或半成品部门的情况当然也是如此,与之相联系,劳动手段转移到产品中去的价值和活劳动相比是增加了。这意味着,产品量的增加倍数必定大于劳动生产率的提高倍数,或者说,产品量的增长幅度高于每件产品价值的下降幅度。因为上面已指出,使用这种劳动材料的部门,其劳动生产率的提高情况也是如此,即其产品量的增加倍数也大于劳动生产率的提高倍数。所以这时候,需要这些劳动材料的部门,其消耗的劳动材料的价值和新创造价值相比也是增加了。

二、劳动生产率提高的衡量

现在研究劳动生产率提高的具体计算问题。必须明确,要计算的是某个企业劳动生产率的提高问题,所以凡不是本企业原因引起的劳动生产率的变化,都不予考虑。衡量劳动生产率提高的依据,是指由本企业引起,所生产的每件产品包含的劳动量的变化(减小)。如果原来生产某件产品需耗费劳动量g,现在因本企业劳动生产率提高所耗劳动减少到p,则劳动生产率提高的指数为g/p。我们在这里是研究产品的品种型式未变化时生产效率的提高问题。我们知道,随着社会生产的发展,社会不断产生出新的需要,新品种就将不断产生出来,这实际也是社会劳动生产率提高之后的重要结果。另一方面,只要某种产品继续为社会所需要,那末,社会就总是在不断地提高着生产它们的效率。

产品中所包含的价值,是由以下三大方面构成的。

(1)新价值。对于各个企业说来,这取决于被社会承认的新加劳动的多少;在社会主义生产方式下,简单劳动和复杂劳动差别的存在仍是必然的。显然,如果企业在一定长度期间的新加劳动量不变,则生产的产品数量越多,每件产品所包含的新价值量就越少。假如原来每件产品所包含的新价值等于a,劳动生产率提高后的产量为原产量的x倍,则现在每件产品包含的新价值等于a/x。

(2)劳动手段的转移价值。每个企业的劳动手段多种多样,所以,实际的劳动手段转移价值(折旧费)是一个综合量,这个综合量分摊于所生产的产品。(无形资产的价值也是这样分摊到每件产品中的)。如果原来一定期间的折旧费总额为b,现在同样长度期间的折旧费总额是原来的y倍,而原来的产量为d,则现在每件产品分摊的折旧费等于yb/xd。

(3)劳动材料。包括消耗的原料和辅助材料。如果原来生产某种产品,劳动材料单件消耗价值为c,劳动生产率提高后通常单件消耗量会有所降低,如降低为原单件消耗时的z%,现在每件产品中劳动材料的价值为cz%。使用了新式劳动手段以后,生产的产品单件材料消耗量的降低,从而每件产品的价值相应减少,也是使用了这种新式劳动手段以后劳动生产率提高的表现。从这个角度讲,劳动材料单件消耗率的降低,也应反映在劳动生产率提高的计算之中。但是一般讲,劳动生产率的提高,首先是表现为使用新式劳动手段后产品量的迅速增加;其次是与此相联系但正好起着制约作用的,使用了新式劳动手段以后折旧费的变化。而劳动材料消耗率的降低相对说比较有限。而且更重要的,如果本企业由于使用了新式劳动手段,产品大量增加,这成为单个产品价值降低的主要原因,那未,往往或迟或后,生产劳动材料的企业其劳动生产率也大幅度提高,结果劳动材料的价值也大幅度降低,所以,每件产品所需要的劳动材料的价值变化,更大程度上是表现为外部条件的变化。从这个角度讲,本企业劳动生产率的变化,关键是要计算本企业所生产的每件产品,其中所包含的新创造价值的变化和折旧费的变化。下面先列出计算结果,然后再作说明和分析。

劳动生产率提高的主要结果

上列各组,应看作是并列存在,或并列对照可能发生的情况。其中2、3、4、5、6组均是和1组相对照,并据此作出计算,所以1组就是计算劳动生产率提高指数的基准组。表中各项的计算方法上面已基本讲了。举例计算每件产品的折旧费,其中第3组12×112%÷200%

=6.72。每件产品包含的新价值,其中第5组20÷1000%=2。第7行所列数据,是未使用新式劳动手段时材料的单耗价值,其中2-6组,别的企业所供应的劳动材料的价值也呈下降趋势,假定材料价值下降率与分摊的折旧费及新价值的单件产品下降率相同,比如第5组(3.6+2)÷(12+20)×68=11.9。第8行是考虑到使用新式劳动手段后材料单耗率的降低,仍以第5组为例,每件产品耗费材料价值为11.9×90%=10.71。第9行就是将相应各组的5、6、8行的数值相加,其中第2组每件产品价值为9.6+16+54.4=80。第10行,设想以第1组的方式进行生产,但劳动材料价值取第7行数值,因为本企业的生产率增长了,如果劳动材料的进价不变化,从计算上看显得不对称。如果是分析实际生产,劳动材料只能取实际的市场价格,而新式的劳动手段要末是市场上现有的先进产品,要末是本企业研制试用的新式劳动手段。社会持续的经济发展自然会时而引起某个部门劳动生产率的较快提高,时而又引起别的原先相对落后的部门劳动生产率的提高,劳动材料的价值,在这过程中也将相应地发生变化。第11行劳动生产率提高的计算,对折旧费的变化、材料单耗的降低和新价值的减少三个因素均作为基数,比如第2组,(12+20+54.4)÷(9.6+16+54.4)=108%,即提高了8%。第12行,只考虑折旧和新价值两个因素的变化,劳动材料则作为外部条件予以撇开。在很大程度上,这种方法更能反映劳动生产率提高的实际情况。比如第6组,(16+20)÷(3.52+1.33)=660%,即劳动生产率提高了560%。第13行,总价值指数,其中的第1组是基本单位,如果各组均乘以同一倍数,所反映的比例关系并不因此而发生变化。第14行,转移价值等于折旧加上材料价值,比如第5组,转移价值和新创造价值的比率为(3.6+10.71)÷2=7.16。下面作点分析:

(l)在活劳动量不变的情况下,即在一定期间新创造的价值总量不变的情况下,劳动生产率提高最直接表现的产品数量的增加,必定造成每件产品中所包含的新创造价值的减少,两者成反比例关系。显然,每件产品中所包含的新创造价值的减少,是劳动生产率提高后每件产品价值减少的基本原因。

(2)劳动手段的变化,其中采用先进的劳动手段,是造成劳动生产率提高,产品量成倍增加的最重要原因。当然并不能说,产品量的增加只是因为采用了先进劳动手段。上表所列第2组,就可以认为是由于企业的管理更有力、生产的衔接更合理、劳动者的积极性主动性更强了;在这种情况下,尽管未采用新式劳动手段,但生产有显著的增长。这是完全可能和正常的,增长幅度还可能大于第2组的例子。但是,生产要完全正常地以5倍、10倍甚至更高的倍数增长,离不开先进的劳动手段的采用。其次,作为一般规律,新式劳动手段的价值会显著大于被替换的旧式劳动手段的价值,结果折旧费总量就会显著增加,通常这是由于关键设备或新的流水生产线的价值显著增加,有的价格还十分昂贵。但并不是所有使用的劳动手段都要被淘汰,因为每个企业都同时使用着多种多样的劳动手段。新式劳动手段既是劳动生产率提高的主要物质条件,另一方面,新式劳动手段高昂的价值,总量大幅度增长的折旧费,又是制约因素。我们上面举的各组例子,折旧费总量的增加还是比较有限的,极端地讲,完全可能出现这样的情况:由于新劳动手段价格太高昂,尽管产品量是增长了,但分摊到每件产品的折旧费反而增加了,甚至这种增加还不能为产品中新价值的减少所抵消——这就不是什么先进的劳动手段了,也就不可能经济有利地被使用。以第4组为例,只要折旧费总额大于原来的11倍(y),经济上就得不偿失了:y×12÷5-12>20-4,y>11.67。这种可能性是完全存在的。

(3)企业生产所需要的劳动材料,基本上属于本企业的外部条件,其价值的变化,也基本上属于外部条件的变化。因为直接地讲,这些劳动材料并不是引起本企业劳动生产率变化的原因。至于使用新式劳动手段而引起的每件产品材料消耗量的变化,从性质上讲属于劳动生产率变化的一个方面。当然,采用何种劳动材料也可以和企业的劳动生产率状况相联系,比如,只有当采用了某种劳动手段后,才能加工或适宜于加工某种材料。但是这时候,为生产某种产品所采用劳动材料的变化,严格地讲就表示已经出现了新的品种或亚种。单就劳动材料的变化而言,各种新材料的出现,正是社会生产发展,社会整体生产水平提高的一个十分重要方面。例如,新材料或特定材料的使用,会引起劳动手段性能的重大变化,激光器材料的选择与研制,就是决定激光器性能的重要因素。但这和作为产品的材料耗费量,并不是一回事。毋庸赘述,各种新材料的使用,使相关产品具有了各种优异性能,但这些都和相应产品生产中的材料耗用量问题没有关系。而因别的部门劳动生产率提高引起的材料价值的变化,或市场条件变化引起的材料价格的变化,属于单纯性外部条件的变化。

(4)因劳动生产率迅速提高引起产品量成几十倍甚至上百倍的增长,同时还隐含着社会产品品种随着社会生产的发展而日益繁多。因为一方面,某种产品的生产量最终是取决于社会对该种产品的实际需要量,而不是取决于企业的生产能力。只有当某种新产品试制成功投入市场不久时,生产能力才可能成了生产上的主要限制因素;但对于一般加工产品而言,在现代条件下,这种状况经过较短期间就将得到改变。正是社会已经达到的相当高的劳动生产率水平,为社会极其多样化的需要的满足,提供了现实条件。无限多样化的消费品包括消费类非物质产品的生产是这样,生产资料产品的生产更是如此。

(5)随着企业的劳动生产率的提高,虽然单个产品的价值是降低了,甚至是非常显著地降低了,但与此同时,尽管在同样长度期间企业吸收的活劳动总量不变,企业的总产品价值却会增加。而且,一般规律是,企业的劳动生产率提高越迅速,企业的总产品价值的增加也越迅速,虽然企业总产品价值量的增长速度,要慢于企业产品数量的增长速度。企业的产品总量价值之所以会增加,是因为,企业使用了新式劳动手段,这些劳动手段所费劳动巨大,从而转移到企业产品的总价值即折旧费总额比过去显著增大;同时,企业消耗的劳动材料总价值比劳动生产率提高之前也增大了。因为,随着劳动生产率的提高,消耗的劳动材料也快速增加,而且通常消耗的劳动材料的增加还快于本企业劳动生产率的提高速度。劳动材料的节约,则往往是在此后实现的。在我们上面所举的例子中,除了第2组所消耗的劳动材料总价值的变化和同量材料的价值变化无关,3-6组,尽管同量材料的价值大幅度降低,而且材料的单耗量也降低了,但企业消耗的劳动材料总价值还是增大了。3-6组,材料消耗总价值分别等于34.82×2=69.64、14.7×5=73.5、10.71×10=107.1、9.07×15=136.05。均大于第1组基数68。因此,从根本上讲,企业的总产品价值的大幅度增长,更大程度上反映着消耗的生产资料价值的增加。

(6)上表所列各组的企业总产品价值中,新价值都等于20。如果我们把所列数值就看作某企业一年生产的结果(各组可以乘以相同的任意倍数),很明显,3-6组大于100的部分,一般地,就是该企业生产资料的新增价值,从社会的角度讲,这是积累的体现。但在这里我们看到了一个重要的情况,第5、第6组,生产资料价值的增加部分分别为63.1、108.8,分别相当于该企业全体劳动者3.155年和5.44年新创造价值量。从单个企业的角度讲,这是完全正常的。某些企业某年因为采用大批新式设备,安装了工艺先进的流水线,占用的物化劳动飞速增长是正常的,至少是可能的;但就社会的全部企业或大多数企业而言,这就不可能了,因为对于一个较大的国家说来,这样普遍的高额积累是绝不可能的。这一事实告诉我们:社会生产的发展,社会劳动生产率的提高,实际在各个企业的实现,必然是不平衡的;就单个企业而言,不同时期劳动生产率的提高,也必定是不平衡的。

(7)撇开劳动材料单耗率的变化,以及作为外部条件所购买的材料价格的变化,总产品量的增加就不会和每件产品中所包含的价值量的减少完全同步。其原因仍在于,代替旧式劳动手段的新式劳动手段,两者的价值往往相差很大,结果,在活劳动总量不变从而新创造价值量不变的情况下,和劳动生产率提高之前相比,折旧费总额将大幅度地增长。因此,在绝大多数情况下,以新价值和折旧费为基数计算的劳动生产率提高指数(第12行),不会正好等于产量增长指数,后者的增长速度通常显著快于前者。材料作为产品,其数量和价值随劳动生产率提高而变化的总趋势也是如此。上述情况,正是在活劳动总量不变时,社会总产品价值必然因社会劳动生产率的提高而逐步增长的隐蔽的基础。

诚然,劳动生产率的提高,决非只是取决于劳动手段的变化,除了劳动手段的局部的改良和采用新式劳动手段,单纯性生产工艺的变化、劳动力的合理安排,劳动者技术熟练程度的提高、企业内各生产环节衔接得更为紧凑,都是引起劳动生产率提高的重要因素。另一方面,上表所列第2组,劳动生产率的提高指数、产品量的增长指数、每件产品所包含新价值和折旧费的减少程度,都是完全同步的。而之所以能做到这一点,只是因为第2组的变化是假定,年折旧费总量未变。如果这些劳动手段的使用寿命未变,这就意味着,尽管劳动生产率提高了,尽管劳动手段更好地被运用了,甚至尽管采用了性能较好的劳动手段,但这些劳动手段的价值正好和被替换的旧式劳动手段的价值一样大。——作为特例,这是可能的,作为一般趋势,就决不可能了。似乎一般地可以假定,替换用的新式劳动手段的价值等于或小于被替换的旧式劳动手段的价值,这实际上表明只是口头上讲着劳动生产率提高,思维方式却还是停留于劳动生产率不变时的模式。

三、劳动生产率提高对利润率的根本性影响

1、企业积累的实体资本

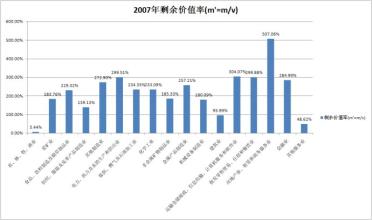

我们知道,马克思在考察资本主义生产方式时所阐明的商品价值构成是c+v+m,资本家或企业所需要的资本就是c+v。我们以我国经济比较发达的沿海地区宁波市的实际情况来观察一下这个问题。虽然宁波市的工业发展现状还远不能和当今西方发达国家相比,但近二十年来差距已显著缩小,某些方面则已达到较高水平。

宁波市1996年乡及乡以上独立核算工业企业产品销售收入7221532万元,本年应付工资和应付福利费总额528848万元,职工人均8186元,这是企业所需要的v量了。但是,我们现在不是研究商品的成本价格中的工资成本。从某些实际资料看,企业的流动资金年周转约3次。如此说来,上述企业以资本形式需要的v量约等于528848÷3=176283万元;每个劳动力人均需要v量约等于8186÷3=2729元。这还是有问题,因为我们现在研究的不是货币资本。如果我们研究的是与商品的实际生产过程相联系的资本,那未,除了活劳动,就只能是以生产资料为载体的资本,即只能是实体资本。如所周知,通例,工资的支付是在工人已经劳动了一段时间,已经生产出了一定量的产品或形成了一定量的在产品之后。因此,大致说来,工人从企业所得到的工资,只是他已经支出的一定量劳动所创造的价值的货币表现。所以,虽然对于资本主义生产说来,可变资本v是一个极其重要的客观事实的反映;对于较为发达的商品生产说来,工资v作为商品价值的构成部分同样是十分重要的客观事实的反映;但是,企业的实体资本的积累和可变资本或工资成本是性质不同的两件事。更广一点讲,与社会的实体资本积累或社会物化劳动的积累相对应的,是社会劳动者的知识和技能的积累。

现在分析以生产资料为载体的企业积累的资本。我们来看实际的生产过程。如果说,企业所购买的或自制的生产资料是指各类劳动手段、无形资产和各种原料辅助材料,企业积累的实体资本量就等于这些生产资料的价值量,那末,这实际上就是假定,企业的生产过程还没有真正开始。与之不同,如果我们考察的是一个正常运转中的企业或全社会的生产,那末,相应部分的劳动材料以及消耗的劳动手段(折旧),已经转化成了企业尚未销售的产品、在制品,当然也有一部分继续以尚未被加工的原材料的形式存在。十分重要的是,这时候,企业劳动者相应数量的新加劳动,也已经凝固在在制品和产成品中;并且从实用企业会计核算的角度讲,部分未支付的工资和福利费也是包含在在制品或产成品价值之中。所以,企业积累的实体资本的一个重要部分,不是单纯的原料辅助材料,而是既包括原料辅助材料又包括在制品、产成品,总之,就是以存货为总科目的那一部分生产资料的价值。

我们现在所谈的是企业正常生产所必须占用的实体资本量,而不是企业的新创造价值中,支付的工资成本和利润、税收的比例问题。这两者的实际比例,以上述宁波市工业企业为例,全年工资福利费应付总额528848万元,利税总额665659万元,后者是前者的126%。

宁波市乡及乡以上工业企业存货价值1581898万元。另一部分数量更大的实体资本就是固定资产,宁波市乡及乡以上工业企业为3989654万元。除此之外,还有无形资产和递延资产,其中无形资产可以认为是固定资产的一个特殊种类,两者合计178683万元,相对数量较小。这是因为一则宁波市的工业水平尚不是很高,二是无形资产的评估和会计反映都颇欠缺。任一时点,企业占用的各种固定资产总是有新有旧,所以,作为持续进行着的生产过程,一般规律,企业的存量固定资产的净值,总是要小于其新购入或自制时的原值。宁波市乡及乡以上工业企业固定资产和存货价值的比例约为7:3,固定资产的平均折旧率约7%,存货的年周转次数约3次。

一句话,从更接近实际情况的角度讲,企业积累的实体资本,就是以固定资产和存货形式反映的那一部分价值。这个资本价值就是我们在第五章所阐述的,不断推移的循环生产过程中现存生产资料的价值。

2、基本生产条件和商品价格

与一定的存量资本相联系,在一定长度期间比如一年里,将生产出一定量的总产品。我们知道,在商品生产形式下,龙其是从单个生产企业的角度讲,企业所生产的产品价值,可以认为只由两大部分构成,一部分是包括工资在内的企业成本支出,另一部分则是企业利润或总利润(为简单起见在此可以不考虑这两者的区别)。但是从性质上讲,存量生产资料价值的大小和所生产的产品价值的大小,并无严格的确定不移的比例关系。就产品价值中的成本部分和利润部分的关系而言,成本部分只是创造一定量利润的载体,一般的要求只是,和企业的资本存量相对应,必须生产出一定量利润。当然,对存量生产资料具体地加以分析,是存在着很大差别的。就固定资产讲,一定的折旧率是生产的客观条件,所以这些折旧费就必须转移到所生产的产品中,首先是转移到所生产的在制品。从成本耗费的角度讲,所生产的产品量越多,每件产品分摊的折旧费就越少,反之,则每件产品所分摊的折旧费就越多。劳动材料的消耗就不一样了,一般讲,可以认为劳动材料的消耗量和所生产的产品量的多少成正比例。与此相比,储存的原材料的多少,和所生产的产品量的多少也并无确定不移的比例关系,而产成品实际储存量的多少和完成销售的产品价值也并无确定不移的比例关系,甚至也可以说,固定资产存量及其年折旧,和生产的产品价值同样没有确定不移的比例关系。因此,已知企业存量生产资料价值(资本存量),可以在相当大的范围内任意地假定该企业的年产品价值量。当前问题的关键是,必须满足以下条件:和该企业的资本存量相联系,在生产出一定量的产品价值时,按社会生产的一般比例生产出一定量的利润。但是经验告诉我们——理论分析结果也是如此,企业流动性生产资料(存货)所占比重大,固定资产所占比重小,企业的年产品价值就越大,因为流动性生产资料的年周转次数大大高于固定资产的年周转次数;反之,固定资产所占比重大,企业的年产品价值就较小。我们可以下列图示来理解。

企业的固定资产和存货,从不断推移的生产过程和流通过程来看,部分是前后相继地存在着,部分是并行地存在着。各环节的前后相继,就是原辅材料变为在制品,在制品转变为产成品,产成品为他人所购买,而固定资产和活劳动在生产过程的各阶段几乎无处不在;另一方面,无论何种固定资产或何种原辅材料、在制品、产成品,部分的并列的同时存在,正是前后相继的必要条件。我们在这里既看到了,在各点(生产的各阶段),各种生产资料存在的必然性——否则的话生产过程或流通过程就会中断;其次,我们又看到了各点所存在的生产资料的暂时性——它们都是处于流动过程之中,不然的话生产过程和流通过程事实上就不存在了;最后,我们还看到了各点所存在的生产资料数量的相对性,比如我们不能说,在某个仓库或生产现场必须存放这么多数量的原料,不能再少些或不应该再多些,更不能说,必须积存这么多的产成品。

企业的存量生产资料和企业实际销售的产品价值究竟存在着怎样的关系呢?可从下列示意图来看两者的关系。

就固定资产讲,不管当年的固定资产增加了多少,一般地,只有固定资产当年生产上消耗掉的部分(折旧)是转移到了所生产的产品中。所以,就固定资产和所生产的产品价值的关系而言,就是当年的折旧费转化为产品价值的相应部分,即固定资产价值的这一部分和企业产品价值的相应部分正好相等。就企业的存货讲,如果期初和期末的存货价值保持不变,显然,企业于本期采购的存货价值(进价),就是企业产品价值总额中代表生产资料价值部分扣除固定资产折旧费以后余下的价值。把企业期初、期末存货价值的变化予以考虑,产品价值的这一部分等于本期存货采购(进价)-(期末存货-期初存货)价值。一般地,企业的新价值等于工资成本(包括福利)+企业总利润。对于企业的存货价值和它所对应的产品价值中的那一部分c量,可用倍数的方式表示,即产品价值中的那一部分若干倍于存货价值。当代社会的实际情况是,大多数产品的生产,年产品c量的那一部分数倍于存货价值。

如果我们假定,某国或某地区的某年度生产,当一般水平企业的年产品价值等于100时:其中c=80,v+m=20;存量生产资料中固定资产和存货之比为7:3;固定资产的平均折旧率为9%;存货价值周转次数等于3。据此,设方程求出企业的固定资产价值和存货价值。设:固定资产价值为x,存货价值为y,得方程组:y÷x=3÷7;0.09x+3y=80。解方程,x=58.1516,y=24.9221。资本总量等于58.1516+24.9221=83.0737。产品c=58.1516×0.09+24.9221×3=80。再假定产品的新价值20中,v=9,n=11,总的利润率就等于11÷83.0737=13.24%。

上例,固定资产与存货价值的比例为7:3。已指出,这是代表某国企业的一般水平,下面举出与此相左的固定资产比例较高和固定资产比例较低的例子,它们分别代表某国经济的特定部门,但假定其他条件保持不变,包括总的资本利润率、固定资产的平均折旧率、存货的年周转次数。另外,产品中v量和存货保持与例1一样的比例,即v÷存货价值=9÷24.9221=0.361125。企业产品价值中的c仍等于80。

例2,固定资产和存货价值之比为9:1,得方程组:y÷x=1÷9;0.09x+3y=80。计算结果,固定资产价值188.9764,存货价值20.9974,资本总量209.9738。产品c量等于188.9764×0.09+20.9974×3=80,新价值中v量等于20.9974×0.361125=7.583。一般地,利润平均化是前提,因此可以假定利润率和例1相同为13.24%,利润量等于209.9738×0.1324=27.8,企业的总产品价值(生产价格)为80c+7.583v+27.8=115.383。

例3,固定资产和存货价值之比为35:65,同样立方程组计算,结果如下:固定资产价值14.131,存货价值26.243,资本总量40.374,企业总产品的生产价格为80c+9.476v+5.346m=94.882。

3、利润率提高的原因与特征

引起利润率提高的原因多种多样,似乎最无异议的是劳动生产率提高的影响。但实际上,对于劳动生产率的提高如何引起了利润率的提高,需要格外仔细地加以考察。

(l)虽然如前面所已分析的,劳动生产率的提高必定会造成生产同量产品所包含的劳动量即价值量减少的结果,但是我们知道,在这种情况下,从劳动生产率提高的具体的生产过程来看,如果活劳动总量未变,新创造的价值量也就未变;而劳动生产率的提高,作为一般趋势意味着同量活劳动推动的生产资料价值的增大,即企业所需要的资本量的增大,就这一点来看——这是必然的总趋势——随着劳动生产率的提高,利润率正好有降低的趋势——马克思在许多地方科学地阐明了这一点。并且劳动者所提供的剩余劳动的增加,也不可能改变这一必然的总趋势。而刚刚所讲的利润率因劳动生产率提高而引起的提高,则是指单个的企业而言。概括地讲就是,如果某个企业的劳动生产率高于其他企业,它生产一定量产品所耗费的劳动少于别的企业,它的耗费较小量劳动所生产的产品就会被社会承认为耗费了较多的劳动的产品,即被社会承认为具有较大的价值,它就会因此而获得额外的即高出一般水平的利润。一旦别的企业赶上来了,当它只是社会一般劳动生产率的代表时,它的利润率就必定会下降,而且此时它的利润率水平还会低于较早时期社会的一般利润率水平。

所以,利润率的一般变化趋势及变化方式,和各个企业劳动生产率提高的结果本身,显然存在着很大的差别。劳动生产率的提高,使生产同种同量产品所花费的劳动减少,这是必然的趋势,后续的进步继续着这一过程。

(2)当某个企业由于采用新式劳动手段等原因,它的劳动生产率得到提高时,和以前相比,每件产品中所包含的劳动自然将因此而相应减少,就该企业产品本身而言,每件产品的实际价值也将减少。这时候,该企业产品的单位市场价格通常也会下降。其所以如此,首先是因为,别的同类企业的劳动生产率也将很快得到提高。产品价格因劳动生产率提高而发生的降价乃是必然的趋势,但是对于各个具体企业说来,只要该产品的市场价格仍高于本企业的个别价值,工资成本不变或工资成本的增长慢于新价值的增长,企业的利润总量就仍然会增加。至于企业的利润率,还取决于新增资本量的多少。因此,这时候,该企业生产的商品市场价格的实际下降幅度,就具有较大的伸缩性。既取决于企业劳动生产率的提高幅度,又取决于和其他企业的竞争关系,还取决于各个企业自身的实力和具体经营策略。

(3)我们从前面的分析已经看到,从实际生产过程所需要的资本的角度讲,资本价值就存在于固定资产和存货的形式上,单纯的货币资本或货币资金,并不是在实际的生产过程中发挥作用的资本。诚然,活劳动也是资本的存在方式,是生产的最能动要素,但这毕竟不同于以实际价值为基础而存在的资本。从对利润发生着重大影响的角度讲,支付给劳动者的工资,其重要性主要在于,在商品经济条件下,工资是企业成本的一个重要组成部分,工资成本的大小直接影响着利润量的大小。因为工资成本所代表的是活劳动新创造价值的一部分,在新创造价值中,工资的量越大,利润量就越小,反之也一样。

当然,从单个企业的角度讲,对生产资料的节约,比如材料的单耗量小于社会的一般水平,企业的利润量也将会因此而增加,但是从性质上讲,这是对已有的价值的节约,而工资成本的降低,则是相应地对更大比例、更多数量新创造价值的占有。

(4)和企业所销售的产品价值量相比,存货价值的相对减少亦即存货年周转次数的增加,不仅意味着必须的资本总量的相对减少,而且必然地会降低劳动材料的损耗率,结果,作为一般的生产条件,劳动材料转移到每件产品中的价值就会相应地减少,从而降低每件产品的价值。如果某个企业先进的生产方法,尚不是社会占统治地位的生产方法,该企业因此而减少的劳动耗费,就还会成为企业实际利润的重要来源。所以,单个企业劳动材料单耗的降低,会从两个方面提高企业的利润率:一是材料的节约降低产品成本,二是存货量的相对减少使必须的资本总量增长减慢。

利润率的实际变化,取决于众多的具体原因,我们这里所作的研究围绕着劳动生产率的提高和资本总量的变化,及与此相关的产品价值、成本价格、市场价格的变化。列出举例表格如下。

利润率因劳动生产率提高而发生的变化

本表和第二节计算劳动生产率提高时所列表格一样,假定新创造的价值量保持不变等于20,两个表格所列劳动生产率提高引起产品价值变化的计算方法是一样的,不必在这里再作重复。但是在第一个表格没有涉及企业的生产资料存量价值,所生产产品的价值及其因劳动生产率提高而发生的变化,是那里研究的主题。但实际上,存量生产资料已经隐含在第一个表格中,因为固定资产折旧费的背后是运行中的固定资产。该表第1组全年折旧费为12,如果折旧率也等于9%,固定资产原值就等于133.33;如果第1组存货的周转次数也为3,第1组的存货价值就等于22.67,所以此时固定资产与存货价值之比为85.47:14.53。不过,固定资产的原值是大于其净值的。两表数据的其他差别,可以作为多种可能出现的情况看待。下面重点结合本表格内容分析一下利润率。

(l)瞬间高额利润和利润率。第1组是起点组。假如第1组代表社会的一般水平,这样的劳动耗费是社会必要劳动耗费,但此时某些企业由于采用了新式劳动手段,劳动生产率提高迅速,3-6组就是如此。1-6组是并列的,如果这些企业所生产的产品为社会所需要,市场能以1组的价格购买,此时最高限度能获得多少利润呢?为简明起见,把劳动材料的节约与否撇开,这时候就要看和第1组相比,每件产品中分摊的折旧费和新创造价值降低了多少,再分别乘以各组企业的产品数量,就是可能的最高利润,我们称之为瞬间高额利润。之所以这样称呼是因为,劳动生产率得到显著提高的企业,通常是要降低自己产品的价格的,原因前面已述,高额利润必定会因此而相应减少。但不能否认在特殊情况下在一段时间维持高额利润的可能性。比如该种产品社会大量需要,而社会整体生产难以在短期内大量迅速增加。高额利润机制本身也确是十分重要的,因为在商品经济社会里,正是这一机制,成了推动企业迅速提高劳动生产率的主要因素。但是这里也存在着巨大的风险性,当别的企业的劳动生产率也普遍提高的时候——当代社会,完成这样的过程不需要很长的时间——原来新的生产方法这时就成了普遍的生产力法,大量高额利润也就消失了。电脑产品,我国近十几年家用电器的生产及其价格的变化都是很好的例子。这些商品价格的大幅度、多次降低是必不可免的,根本原因还是由于和过去相比,同样的产品甚至品质更好的产品,其所包含的社会必要劳动耗费大大减少了。对于各个企业说来,在这过程中,形成了实际风险或损失的原因是多种多样的:某些原来尚算先进的设备迅速被淘汰,因为出现了更先进的设备和技术,使用的机器迅速降值,无法抵御实力更强企业的竞争等等。其次,就生产效率而言,也并不是产量增长倍数越高就一定越好,如5组、6组和第4组相比总资本量差别巨大,但从瞬间高额利润率讲,还不如第4组。如果市场对该种产品的需要已呈饱和状态,第5组或第6组作为新投资方案就存在着相当大的风险。但是,从迅速扩大市场份额的角度讲,在一定条件下,第6组或第5组也可能是一个好的方案——取决于具体的主客观条件。

从各个企业的角度讲,当它开始为提高劳动生产率作出判断和技术改造决策的时候,瞬间高额利润率反映着当时实际的社会生产条件,通常,该企业技术改造项目的成功,意味着它至少能部分地达到相当高的利润率目标。另一方面,别的企业的投资人和经营管理者也和他一样在思虑着、动作着。因而当他成功的时候,不仅为了竞争的需要,他会有意降低出售的该种产品的价格,而且,此时现实的社会生产条件与着手技术改造时的社会生产条件必定有或大或小的差别。随着过程的继续推移,当原来技术改造成功企业的生产条件成了社会的一般条件的时候,高额利润率向回归利润率的转变就是必然的。

(2)社会一般利润率的降低趋势。瞬间高额利润或亚高额利润的基础仍然是价值即劳动耗费,只不过此时社会的必要劳动耗费的标准还不是它们。但高额利润的炫目光芒极易使人看不清劳动耗费的真实情况。随着社会劳动生产率的新的提高,原先劳动生产率高的企业利润率的降低是必然的,而且社会的平均利润率有随社会劳动生产率提高而降低的趋势,表中所列回归利润率就表明了这一点。因为随着社会劳动生产率的提高,社会资本总量显著增大了,但总利润量实际并没有减少,而且往往会有所增加。表中所列第5组和第6组,回归利润率之所以会迅速下降,是因为和第1组相比,总资本分别增长了3.46倍和5.8倍。如果这是短期变化所致,就中小企业尤其是小企业而言,是可能的;但就现代大企业而言,撇开境外资

本的投入和兼并之类社会资本的积聚方式,实际上是做不到的,积累来源是基本的限制因素。规模巨大的现代企业,一定程度上就类似于社会生产总体,其劳动生产率的实际提高,必然是此起彼伏、交叉发展、非均衡发展的。

利润率因劳动生产率迅速提高而下降的趋势,归根结底是指社会资本总量和剩余劳动总量的比例关系的变化总趋势。因此,对表中所列各组的回归利润率,决不能理解为对于它们都是必定要出现的实际利润率。以第5组为例,如果社会资本的平均有机构成远比它为低,那未,即使第5组的生产方法成了该部门生产方法的代表,尽管它那时不能获得高额利润了,但因为社会平均利润率的降低比较有限,所以第5组以巨大的资本价值按比例计算的平均利润还将是相当可观的。只有当第5组的资本构成就代表了社会资本的一般构成状况时,它才有可能跌落到回归利润率的水平。

(3)劳动生产率的提高,对于社会的众多企业说来,也必然是非均衡地、跳跃式地发展的。就社会总体而言,社会必要劳动耗费的衡量与被承认,是取决于占统治地位的那些企业。作为普遍的生产方法,它所取得的是一般利润率,而劳动生产率水平更高的少数企业,所取得的是高额利润,与之相对,另外那些已属于较低劳动生产率水平的企业,将只能取得较低的利润甚至亏损停业。这种情况,将会以非均衡的方式,在各类企业间不断地发生转换。在这过程中,大多数企业通常能正常地得到补偿。对于那些就是因为劳动生产率水平太低而造成亏损,从而不能实现消耗的生产资料正常补偿的企业,实际的生产结局已向它们表明,陈旧的生产条件和生产方法已必须抛弃了。也就是说,在发达的商品经济条件下,利润率机制实际也是淘汰落后生产方法、淘汰落后企业的社会机制。这一事实同时告诉我们,除了占统治地位的那些企业,更确切地讲,除了生产某种产品时占统治地位的物质条件与生产方法,决定着该种产品的价值衡量;从总体上讲,少数以更先进方式进行生产的那些企业所获得的高额利润,会被生产方法已比较落后的企业的低效益状况所抵消;但后者的运行必定会受到实际的社会条件的限制。不然的话,社会的一般劳动生产率水平,又怎么能一步一步地被推向前进呢?

(4)在社会生产的发展中,复杂劳动与简单劳动也不断地发生着转变。因此一般地,可以把社会劳动者总体作为均等的劳动力对待;这还因为,不同种类的劳动者所实际支出的简单劳动与复杂劳动,从社会总体讲,也将互相扯平。但是,与较高的劳动生产率、先进的生产方法相联系的劳动者复杂劳动的支出,显然就是从劳动者这个因素来看,企业获得高额利润的基础性原因。

如上所述,劳动工资成本的大小,尤其突出地影响着企业实际利润的大小,从而成为和别的企业,和别国企业进行商品价格竞争的很重要因素。虽然工资成本的大小及其变化,就它本身而言并不影响商品的价值,但低工资成本使企业能够以较低的价格出售本企业的产品,却仍然能够获得过得去的实际利润。例如我们在实践中看到的,发达国家的跨国公司在工资成本低廉的发展中国家设立子公司,再加上其优异的物质技术条件,由此获得高额利润也就不奇怪了;发展中国家也是由于本国的劳动工资低廉,往往尚能以此为竞争手段,在国际市场争得一席之地。

(5)企业的实际利润量和利润率,除了取决于和本企业的劳动生产率水平相联系的企业具体的组织管理制度、劳动者的素质和激励机制、工资成本的高低、企业的资本总量、企业对各类资产包括无形资产的合理有效运用、企业的经营战略包括销售战略等等,还取决于社会的经济体制、商品的供需状况、其他重要外部条件等多种因素。正因为实际起作用的是上述多种因素,而在特定的具体条件下,任何一项因素都可能成为决定实际利润率高低的主因,所以,就越加不易看清其中的基础性条件,这就是企业的劳动生产率水平。

爱华网

爱华网