摘 要:城市化水平的地区差异引发了劳动力从中西部地区向东部沿海地区流动。劳动力的这种流动强化了东部沿海地区的工业化和城市化进程,弱化了中西部地区的工业化和城市化进程。从而使城市化的地区差距与劳动力流动之间产生了正反馈效应。这种正反馈效应决定着转移农村剩余劳动力的路径和打破地区间不均衡发展的路径。

关键词:劳动力流动 城市化 工业化 地区差异

一、提出问题

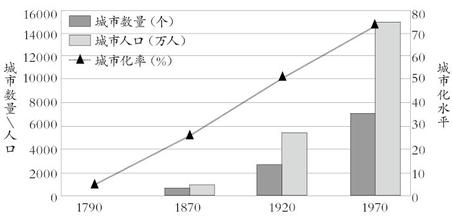

现代经济增长的重要影响之一是造就了城市化的兴起。城市化包括多层含义,但它的最基本的内涵是指乡村人口向城市流动这一过程。工业化是城市化的内在动力,城市化伴随着工业化的发展而出现。工业的发展引导劳动力从乡村流向工业集中地,形成新的工业城市。所以,工业化、劳动力流动和城市化相伴而生,如影随形,它们是一个过程的三个方面。

已有的国内研究表明,工业化、城市化引发了劳动力流动(叶裕民、黄壬侠,2004),劳动力流动促进了工业化和城市化(袁志刚、Nick Parsons, 2004),二者之间存在着正向相互反馈效应(范建勇、王立军等, 2004)。二者之间的正相关关系在我国表现得很明显。改革开放以来的三次人口普查数据显示,1982年流动劳动力1134.5万,1990年上升到3412.8万,2000年达到14439.1万。从1982年到2000年流动劳动力年平均增长率为15.2%。与此同时,我国的城市化水平也得到极大的提高,城镇化率从1980年的19.39%上升到2004年的41.76%,年平均增长率达3.25%。

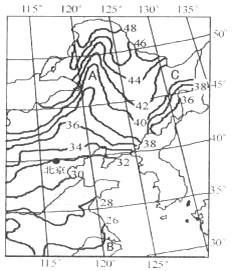

尽管在宏观整体层面,城市化和劳动力流动相互促进关系非常显著;但是在微观区域层面,城市化的地区差异明显,劳动力流动的方向性很强,城市化水平和劳动力流动之间显著不相关。东部沿海地区城市化水平高,1999年达到35.33%,远远高于中、西部地区的27.16%和19.63%,比全国的平均水平高出11%;不仅如此,从1999—2001年,东部地区的城市化水平提高率年均达到5.69%,而中西部分别是1.88%和3.11%(见表1)。东部沿海地区是劳动力输入地,中西部地区是劳动力输出地。根据人口和社会科技司课题组(2004)的报告,从1995年到2000年末,跨省流动的劳动力达到3700万,东部是劳动力 图1 各地区净流入人口占总人口比重(%)

的主要吸纳地,其中广东、浙江、上海、江苏、北京吸纳了全部跨省流动劳动力的62%;流出劳动力最多的则是中、西部地区,如安徽、河南、四川等(见图1)。

工业化和城市化水平高的东部沿海地区是劳动力的净流入地,工业化和城市化 资料来源:《中国1990年人口普查数据》第4册、

水平低的中西部地区是劳动 《中国2000年人口普查数据》

动力净流出地。劳动力的流入与东部沿海地区的城市化水平正相关,劳动力的流出与中西部地区城市化水平负相关。由此可见,劳动力流动带来的仅仅是东部沿海地区城市化水平的显著提高,并没有带来中西部地区工业化和城市化的提升。所以我们认为,劳动力的自中西部地区向东部沿海地区的流动,强化了东部地区的工业化和城市化,弱化了中西部地区的工业化和城市化。

二、城市化的地区差异引起劳动力的跨区域流动

十一届三中全会以后,中国的对外开放取得了实质性的进展,形成了一个“经济特区——沿海开放城市——沿海经济开放区——内地”的多层次、有重点、点面结合的对外开放格局,在沿海形成了包括2个直辖市、25个省辖市、67个县,约1.5亿人口的对外开放前沿地带。东部沿海地区作为对外开放的桥头堡,其区位优势得到发挥,率先成为外国直接投资的涌入地、对外贸易中心和制造业中心。

改革开放政策和区位优势使得东部沿海地区以前积累的工业化资本和城市化资本转化为现实的竞争力,所以其工业化和城市化水平得到进一步提升。工业化和城市化的发展产生“回波效应”,引起产业和生产要素开始向东部沿海城镇聚集。另外,东部沿海地区密集的人口、丰富的劳动力资源,一方面为其工业化提供了广阔的市场空间,另一方面为其工业化提供了廉价的劳动力。当其工业化和城市化水平提升时,城市和农村的收入差距开始显现,在当时政策背景下和交通通讯条件下,首先引发了东部沿海地区劳动力从农村向工业化水平高的城市流动。1990年人口普查的分析结果表明,人口流入地区集中于东部大城市和沿海经济发展地区,人口流出地区主要倾向于大城市周边地区;距离上海较近的江苏流入流出规模都较大,表现出东部劳动力从农村向城镇流动的激烈状态。劳动力从农村向城镇汇集进一步提升了城镇的工业化水平和城市竞争力(袁志刚、范建勇,2003)。

东部沿海地区工业发展、产业聚集和农村劳动力向大城市流动加速了其城市化进程。在城市的发展过程中,以大城市为中心的城市群、城市带进一步发展壮大,较具规模的有以北京、天津、大连为中心的环渤海城市群,以上海、苏州、无锡、南京、杭州、宁波等城市为中心的长江三角洲城市群,以广州、深圳、珠海、东莞、中山等城市为中心的珠江三角洲城市群。这些城市群城市化水平较高,经济发达,城市配套设施齐全,是国民经济增长的重要动力源。

东部沿海地区城镇化的发展加剧了与中西部地区的收入分化。由于经济发展速度所带来的收入差距,1980年与1992 年相比,三大地区的社会总产值比值为288 :195 :100 扩大到504 :200 :100 ,反映到农民人均纯收入上,东中西之比,也从1983 年的144 :126 : 100 扩大到1995 年的200 : 131 : 100。地区收入差距必然导致劳动力从中西部地区向东部沿海地区流动。劳动力的跨地区流动在1990年以后表现得非常明显,并且出现了“民工潮”和“孔雀东南飞”现象。2000年人口普查分析结果与1990年相比,相同的是人口流入地区基本不变,不同的是原本为主要人口流出地区的浙江变成了主要人口流入地区,而人口流出地区变成了中西部地区。这说明劳动力的跨区域流动成为1990年代后劳动力流动的基本特征。

劳动力的跨区域流动并没有缩小东部沿海地区与中西部地区之间的收入差距。劳动力流动没有带来地区间收入差距的缩小,无论是城乡差距,还是地区差距,都没有呈现出缩小的趋势,相反,在相当长的时期内,却出现了显著扩大的趋势(钟笑寒,2006)。地区工资差距在1992年以后仍然是显著扩大的,东部沿海地区的工资增长持续高于中西部地区,劳动力流入的主要行业,如建筑业和制造业,工资的地区差距同样是扩大而非收敛的(钟笑寒,2005)。

由此可见,改革开放战略打破了城市化的初始均衡,使东部沿海地区的工业化和城市化进程快于中西部地区,由此导致的地区间收入差异引发了劳动力的跨区域流动。但劳动力流动并没有缩小地区收入差距而是扩大了地区收入差距,这表明劳动力流动对东部沿海地区和中西部地区城市化进程的影响完全不同。

三、劳动力流入加速了东部地区的城市化进程

劳动力流入使东部沿海地区对中西部的劳动力产生一种人才“撇脂效应”,获得了中西部的优质劳动力,满足了不同行业对异质劳动力的需求。另一方面,大量劳动力汇集东部沿海地区扩大了当地的市场规模,刺激其工业和服务业生产的增长。需求和供给的合力使东部沿海地区产业越来越集中,优质劳动力越来越集中,所以其城镇化得以快速提升。

中西部劳动力的流入为东部沿海城镇化发展提供了大量廉价劳动力和优质人才。东部地区城镇化的发展需要拥有一定数量的劳动力规模和产业大军。首先,民工潮使东部地区乡镇企业、民营企业和城市里的非正规部门获得了一个劳动力“后备队伍”,因此可以挑选优质的年轻的要求报酬低的劳动力充入到各行业和部门的生产。于是东部的乡镇企业和民营企业就利用这些廉价的劳动力生产出低技术含量的廉价产品畅销于国内甚至国外市场,从而完成了早期的城镇化资本积累和市场积累。其次,东部城镇的发展需要大量专业技术人才、管理人才和创新型人才,但当地的人才培养难以满足需要,不过在高收入的吸引下,中西部地区的“智力外流”非常严重。从20世纪90年代初开始,中西部地区的高学历人员、经验丰富的管理人员和具有中高级职称的工程技术人员纷纷向东部沿海地区流动。最后,伴随劳动力流动的是资本流动。东部沿海地区经济快速发展孕育着大量的商机,由此吸引着中西部地区的民营企业家、个体工商户、白领、蓝领和政府官员等,他们是不同类型的直接和间接投资者,他们的流入为沿海地区注入了大量的资本。

中西部劳动力的流入扩大了东部沿海地区的市场规模。大量流入的劳动力进入东部沿海城镇后,为了维持生活和工作,必须首先解决吃、穿、住、用问题,这就构成了他们的基本消费需求。同时,随着经济状况的改善,他们改变了自给自足、低市场依赖、低消费的生活方式,开始购买和消费耐用消费品和高档消费品。另外,为了就业和更好地适应东部沿海地区对人力资本的需要,不少人积极参加各种类型的职业培训,学习必要的技术专长,诸如财会、美发、烹饪、电器维修等。目前上海流动人口中未成年的子女就有12 万,北京未成年者约占流动人口的1/ 20,其中大部分已成为或将成为城市文化教育的对象。这些极大地刺激了当地的教育消费。更有甚者,流入劳动力力图定居于东部沿海地区,于是从租房到购买住房,从而拉动了住房消费。广州市外来人口已经突破400万;宁波市目前暂住人口已经达到127万人,约占全市总人口的20%。劳动力的流入使东部沿海地区的住房市场出现了强劲市场需求,以至于其房价居高难下。最后,劳动力流动增加的交通运输的消费也是惊人的。所有这些极大地扩大了城市市场。市场规模的扩大增加了需求,推动城镇制造业和服务业的发展,进而引起产业、生产要素的集中和城镇的扩张。

四、中西部地区因劳动力流出弱化了城市化进程

劳动力外流直接造成中西部地区人力资本空洞化,不利于其新的工业和服务业的形成和提升。另一方面,外流劳动力所获得的收入主要用于消费而不是用于投资创业,这使当地工业积累不足,难以形成工业规模和产业聚集;同时,这种消费仅仅是扩大了东部沿海地区工业品的市场规模,并没有为中西部地区自己工业发展奠定市场基础。

大量劳动力外流使中西部地区人力资本匮乏。中西部地区从农村到城市,文化水平高的、技术水平高的和年轻的劳动力被东部沿海地区所吸引,留下来的是一些次级劳动力,从而造成人力资本严重外流。从劳动力流动的个人特征来看,具有较高文化水平的人更容易迁移,而迁移的成功率也更高(段成荣,2000)。外出就业劳动力的文化素质越高,流动的障碍就越少,其流动性就越强,而流动的成功率也就越高(刘俊,2001)。从农村劳动力外出就业的情况可以看出,农村剩余劳动力的转移效果与其文化素质和技术水平相关;农村劳动力的教育水平与其外出就业及收入呈正相关(周逸先、崔玉平,2001)。大量事实表明,劳动力跨地区转移的难度已经增大,影响就业的主要因素是劳动力的素质,缺乏专业知识和技能的劳动力难于进入城市就业和定居。人口城市化是经济发展的必然趋势,但是中西部劳动力受教育程度远低于东部沿海地区,不仅如此,而且相对优质的劳动力被吸引到东部沿海地区就业,从而造成中西部人力资本空虚,既不利于工业化和城镇化发展,也不利于现代农业的发展(张呈琮,2005)。

外流劳动力倾向于定居于东部沿海地区。王奋宇、李路路等(2001)的调查结果显示,没有证据表明中西部的劳动力将自己视作东部沿海城镇的暂居者,在那里积累储蓄然后返回故里。在80年代中期到来并且至今仍然在东部沿海地区的劳动力中,有70%的人想要长期居住,而在新到来的人中有80%的想要长期居住。其余的回流到中西部地区的劳动力并不是外出就业的成功者,而其中相当—部分甚至是外出就业的失败者;只要环境条件适合,半数以上的回流劳动力可能再次流向东部沿海地区(白南生、宋宏远等,2002)。外流劳动力“一去不复返”表明中西部地区是东部沿海地区的“人才”输送地,而不是相反,东部沿海地区是中西部地区劳动力的培训基地。“人才”输送弱化了中西部的人力资本积累和人才空洞化。

外流劳动力虽然从东部沿海地区获得了相当的货币收入,但是这部分收入不是用于投资,而是用于提高消费水平和改善居住条件。

到东部沿海就业的劳动力所获得的收入除“城市挣钱城市花”的部分外,剩余部分流到中西部地区,成为中西部地区重要的收入来源,但是这部分资金并没有用于投资,成为当地的创业资金。在1994—1999年间曾经出现过回流劳动力“回乡创业”的案例,不过2000年以后的调查结果显然不支持“回乡创业神话”(白南生、宋宏远等,2002)。现阶段的劳动力外出就业并没有使多数外出者的资金积累、投资能力以及经营管理经验提升到一个新的水平。绝大多数回流劳动力返乡后仍以从事种植业和养殖业等家庭经营的传统行业为主。实际上,回乡创业不是劳动力回流的重要原因,以回乡投资为目的的回流仅占回流劳动力的2.5%;更多劳动力返乡是因为东部沿海地区就业困难而逼迫回流。既然没有投资创业,就很难有中西部地区城镇工业的再生和提升,从而也就没有新的城市增长点。

流到中西部地区的劳动收入主要被用于提高生活水平和改善居住条件,另有一部分被储存起来。外出就业成为中西部地区家庭的主要收入来源,当收入提高后,便添置衣物、家用电器、交通工具和通讯工具,更普遍的是建造或购买房屋。然而很多耐用产品和中高档产品不产自于中西部地区,因此,这些消费仍然是对东部沿海地区工业产品的需求。也就是说,跨区域流动劳动力收入增加拓展了东部沿海地区制造业的市场空间。

综合劳动力在两类地区之间流动的效应,我们发现,劳动力流动使东部沿海地区与中西部地区之间产生一个新的循环。劳动力跨地区流动使东部沿海地区获得了廉价的劳动力和市场规模的扩大,提高工业化和城市化的自生能力;而中西部地区通过劳动力输出获得收入,进而提高生活水平,由于没有进行投资创业和缺少人力资本,因而失去了工业化和城市化的自生能力,进而失去经济的自生能力。这就是中国的特殊的“中心——外围”二元经济。随着劳动力跨地区流动的加剧,中心与外围两极将进一步强化。

五、结论与现实意义

由于改革开放政策、地理区位优势和初始积累的原因,东部沿海地区与中西部地区的经济发展水平的差距显现,从而引起劳动力大规模地从中西部向东部沿海地区转移。这种劳动力转移加剧了东部沿海地区劳动力的集中和市场规模的扩大,从而使其工业化、城市化和经济自生能力进一步加强;同时,这种劳动力转移造成了中西部地区人才的空洞化和工业水平停滞不前,从而成为东部沿海地区的劳动力净输送地,使其工业化、城市化和经济自生能力逐渐衰减。于是出现了一个以劳动力流动为纽带的经济中心和经济外围。劳动力流动不仅没有熨平中心和外围的经济差距,反而使其扩大;这种扩大的经济差距反过来刺激要素和产业向中心聚集,劳动力自外围向中心的流动将会持续不止。因此,在没有外力(政策)的作用下,劳动力流动会使中心强势增长,外围弱势衰退。由此导出的两个现实意义是:

(1)农村1.4亿剩余劳动力转移路径选择。由于中心和外围的经济特点和发展差距,决定着农村剩余劳动力很难通过中西部地区的工业化和城市化解决,而只能通过向东部沿海地区流动的途径解决。因此,中国农村剩余劳动力转移的程度取决于中心地区工业化和城市化的进程以及劳动力市场的发育程度。当然,现有东部沿海地区的地理空间难以容纳如此巨量的劳动力。不过通过从中心向外围的城市化堡垒推进方式,以现有三大城市群为中心,将城市化的范围逐步向中部和西部拓展,就可以解决城市空间不足问题。这是产业集中、要素流动和城市化的纯粹市场形成路径。通过该路径实现剩余劳动力的转移可能需要很长的时间。因此,短期内可进行剩余劳动力转移的路径是,利用政策力量强化中西部地区工业化和城市化的自生能力,实现产业和生产要素的集中。不过,这种路径意味着巨大的打破目前的中心——外围均衡的成本和形成中西部地区工业化、城市化自生能力的成本。

(2)劳动力流动扩大了地区差距,但是不能因此而限制劳动力流动。在市场经济条件下,生产要素自由流动有助于资源的优化配置。但是在初始的区域经济条件下,劳动力自由流动与地区经济差距之间存在一种正反馈效应。要打破这种不利于区域经济协调的恶性均衡,不是阻止劳动力流动,而是要依靠外在的政策力量改变外围的劣势,使外围出现新的经济增长点。实际上,西部大开发和中部崛起有利于打破现有的地区差距扩大的循环。

参考文献:

[1] 叶裕民,黄壬侠.中国流动人口特征与城市化政策研究[J].中国人民大学学报,2004,(2).

[2] 袁志刚、Nick Parsons主编.经济全球化下的就业政策[M].北京:中国劳动社会保障出版社,2004

[3] 范建勇,王立军等.产业集聚与农村劳动力的跨区域流动[J].管理世界,2004,(4).

[4] 人口和社会科技司课题组.中国统计年鉴[M].北京:中国统计出版社,2004

[5] 袁志刚,范建勇.1978年以来中国的工业化进程及其地区差异分析[J].管理世界,2003,(7).

[6] 钟笑寒.改革时期中国各地区工资演变[J].清华大学学报(哲学社会科学版),2005,(3).

[7] 钟笑寒.劳动力流动与工资差异[J].中国社会科学,2006,(1).

[8] 段成荣.影响我国省际人口迁移的个人特征分析[J].人口研究,2000,(2).

[9] 刘俊.江西省农村劳动力流动就业规律实证研究[J].中国农村经济,2001,(7).

[10] 周逸先,崔玉平.农村劳动力受教育与就业及家庭收入的相关分析[J].中国农村经济,2001,(4).

[11] 张呈琮.人口迁移流动与农村人力资源开发[J].人口研究,2005,(1).

[12] 王奋宇,李路路等著.中国城市劳动力流动:从业模式·职业生涯·新移民[M].北京:北京出版社,2001

[13] 白南生、宋宏远等著.回乡还是进城?中国农村外出劳动力回流研究[M].北京:中国财政经济出版社,2002

爱华网

爱华网