一个炫耀的新词汇——互利、双赢,在世界各地闪闪发光,它标志着一个新时代的开始,一个新思想的崛起,一个新法则的创立,也反映了经济全球化大趋势正在加快脚步向前迈进。

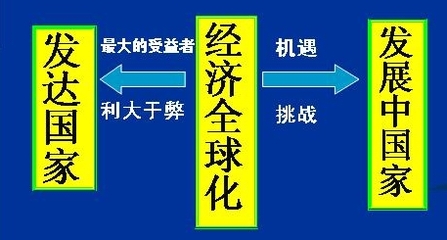

我们已经进入了经济全球化时代。全球化是扫除障碍的结果。为了发展,越来越多的国家和地区加入了经济全球化行列。参加这一行列的有不同的民族,不同的政治和经济体制,不同的发展模式,不同的宗教信仰,不同的文化和不同的风俗习惯,不同的自然资源和不同的经济基础,大家怀着各自的目的参加了经济全球化行列,接受市场经济的洗礼。这种大汇合蕴藏着大机遇,碰撞出大智慧,也勾出了新矛盾。世界在洗礼中融合,在融合中交流、学习、借鉴、比拼、发展。现在运用的经济全球化中的市场法则都是原有的资本主义的市场法则,也将在实践中得到检验、修正、补充和提高。经济全球化造就了人类第一次资本大运动,利益指使资本触动世界每一个角落,推动着世界经济的高速发展。随着贸易、直接投资、技术转让和高效工业组织的发展,越来越多的国家相互依赖于对方的技术、制造方法、组织方法、市场与生产设计。在经济全球化的魔棒的指引下,全球的投资活动和金融活动日益频繁,全球范围的资本、信息、技术等生产要素自由流动、重组优化成效显著,竞争机制更加有效。与此同时,为经济全球化服务的信息交流和服务性机构也逐步完善、充实,国际分工进一步深化,全球的生产力得到空前的发展。中国、印度等原来经济比较落后的发展中国家,现在大踏步赶上来了;俄罗斯民族受挫折后,经过前一阶段改革,也复苏过来了;一些原来经济基础就比较好的国家如法、德等国,现在更加强大了,并且结成了区域性联盟。世界多极化的格局进一步确立。各国经济已不仅仅一般地互相联系和交往,而是互相交织,互相融合,你中有我,我中有你,出现了许多地区性集团。在这种情况下个别国家经济的重大变动,特别是占重大份额的大国经济的变动,都不可避免地通过各种渠道、牵动或波及它国、乃至全世界。经济全球化过程实际上是一个大规模经济实力和政治权利的再分配的过程,世界已进入了生产社会化和经济国际化发展的新阶段。世界统一市场在发展中经过磨合、完善,逐步形成。

在经济全球化中有三大热点将会受到格外的关注:

一是中国的崛起。这种关注,对发达中国家特别是美国来说,中国是挑战;但对发展中国家来说,中国是启示。在一个相当长的时期内,中国都会受到世界格外的关注。

什么叫中国的挑战?对此,西方发达国家有不同的理解。中国对西方发达国家构成挑战的不是中国的硬实力。虽然无论在发展变化的广度、深度,还是速度方面,世界上还没有另一个国家像25年来的中国一样发展得那么快。但是预料短期内,中国无论经济实力或军事实力都不可能超过美国。对美国来说,最大的挑战是公有制的活力,在于中国的发展模式。

根据马克思主义基本原理,所有制是社会经济制度的基础,又决定着政治制度的性质。社会主义国家在实践中,都是以公有制的确立为标志,宣布它们建立了社会主义制度,帝国主义也把反对公有制当作反对社会主义的同义语。公有制的政治色彩更加浓厚。自由市场经济的卫士认为市场经济就是以私有制为基础的经济,甚至认为“没有私有制就没有市场经济”,因而主张公有制全盘私有化。如果中国的公有制,特别是国有企业坚持公有制的实践获得成功,就会动摇他们关于私有制是永恒的基本信念。未来发展的结果将从另方面证实了资本主义可以搞商品经济,社会主义也可以搞商品经济;社会主义在实行市场经济以后其结果不是资本主义,而是它的老对头——社会主义。这不是西方国家愿意看到的。

纵观现实的世界经济,国有企业不仅中国有,世界许多国家都有。国有经济不仅是作为构建社会主义经济制度的基础,而且还出于与跨国公司竞争的需要做出的战略举措。所不同的,在中国公有制处于主体地位。所以说在经济全球化的演变中,出现的经济发展模式多样化,产权多元化的趋势是不可阻挡的,并且出现了许多成功的经验。公有制发展是产权多元化的必然性归宿:(1)随着生产力的发展,有些资源的公益性会日益扩大,根据生产关系与生产力一致的规律,这类企业需要采取公有化形式;(2)一些规模宏大的工程,个人搞不了,需要由国家承担;(3)是经济全球化催生了国有企业的诞生。许多国家为了适应经济全球化后与跨国公司竞争的需要,利用自己的资产组建大型国有企业,与跨国公司一起驰骋于世界市场。诸如继俄罗斯、委内瑞拉之后,玻利维亚自70年代以来,第三次实行了能源国有化。被称为世界最成熟的国有企业——新加坡淡马锡控股有限公司(估计控制的总资产达到650亿到700亿美元,占该国证券交易所股票总市值的34%),经营的范围非常广,有银行、电信,新加坡十大上市公司,它控制了7家,在国际市场上一直非常活跃,并购活动一直很有成效;俄罗斯在实现石油国有化以后,现在又准备兴办一家大型的国有金属集团;迪拜的一些公司(如酋长国际航空公司)也是国家创立的,被称为世界两家利润最高的航空公司之一。西方发达国家也承认它们可能非常有竞争力。可以预计,今后还会有更多的国有企业出现,并且把关注的重点放在:有助于全球商业发展的基础设施领域,如港口、炼油厂、航空、电信以及金融服务等。

至于公有制的管理问题,国有企业与私有制企业没有什么区别。因为随着经济全球化的演进,产业链拉长了,企业的规模扩大了,企业所有者不可能参与所有企业的管理;有些企业主考虑到自己能力的局限性,也会将企业委托职业经理人经营。企业所有权与经营管理权的分离是必然过程。企业委托职业经理人管理的模式会更加广泛、普及。实践已经证明还将继续证明企业经营的好坏与所有权无关。职业经理人阶层出现,为公有经济的发展与管理提供了一个宝贵的经验和必要的条件。如此一来,国有企业自然急速增加,解决国有企业管理问题就不再是某个国家的特有问题。全球市场经济已经进入了公有制与私有制并存发展的新的历史时期。在企业实行委托职业经理经营管理以后,企业的激励机制只能通过“权、责、利”的有机结合,依靠法律、制度安排、通过合同激发管理人员积极性把企业办好;依靠“责任心”、“事业心”来管住“权”和“利”。同时我们可以预计,在科学高度发展的今天,“职业经理人”制度会逐步完善,国有企业的管理问题会找到一个完满的解决办法的。今后公有制企业与私有制企业是并列发展,还是一兴一衰,实践将会给出结论。西方担心:在中国、俄罗斯的带动下,国有公司既加强了对国内一些领域的控制,还积极向海外拓展,有时甚至有力地颠覆了西方在二三十年代前首先发起的私有化运动。而我们有些人为什么要盯住我们的国有企业非要私有化?

公有制企业的发展有它的必然性。

对西方来说,真正的挑战还是中国的发展模式。在近十多年的新自由主义主持下经济全球化实践中,可以清晰地看到:被联合国认定的49个最不发达的国家没有一个是通过私有化等新自由主义及其经济全球化途径富强起来的,有的反而更加贫穷。近几十年来,拉美一些国家在改革中走自由市场经济道路的却失败了!而中国的发展却很快。中国走的不是自由市场经济这条路,而是有中国特色的社会主义市场经济。虽然目前中国的问题还很多,如果这些问题解决了,继续健康发展,这个榜样的力量将是很大的。主要原因是我们比较有效地解决了经济全球中所遇到的两大难题。一是如何面对跨国公司问题,二是如何解决经济全球化后出现的贫穷差距问题。中国的经验是很有吸引力的。

这是因为经济全球化后,跨国公司已成为经济全球化的核心,领导着世界经济的发展趋向。在某种角度上说,现在世界经济不再是各国国民经济的组合,越来越成为跨国企业的组合,而跨国公司主要的都是西方资本主义大国的企业,全球化发展的大权还是掌握在它们手中。中国有一条成功经验就是运用国家的力量,集中自己的优势以自己的资产组建大型联合企业对抗跨国公司的经济挤压,很快地打开了局面,并借助在国内获得的优势,大力向海外拓展,拓宽能源、原材料等战略通道,实现国内经济与对外开放的协调发展。然后又运用国家的力量解决因经济全球化导致的贫富差距扩大等问题,虽然起步稍晚,但却很有力,因而赢得了人民的支持,站住了足跟。但却触动了华盛顿的“心病”,遭到了“遏制”。从西方国家最近关于在中国与印度的讨论时暴露出来的心态中可以获得了进一步证实。

印度与中国是两个发展中古老大国,它们的崛起是一起很正常事情,但近来西方媒体关于“中印比较”的话题几乎到了连篇累牍的程度,有的还赌:一定印度赢,并且为印度的发展呐喊加油。印度是一个没有签署《不扩散核武器条约》的国家,布什在访问中不惜破坏核秩序,与之签订核协议,让印度“有权分享美国的核技术及核燃料”,称印度是美国的战略伙伴,要在军事上加强合作。明眼人一看,就知道扶植印度是用来制衡中国,想以此来证明自由市场经济的优越性。这意味着经济全球化中两种发展模式的争论还将继续下去,并将成为经济全球化中的主轴。

第二思想变化的趋势。经济全球化极大地推动了全球经济的发展,全球统一市场在磨擦中推进,人的思想也会发生翻天覆地的变化。值得我们关注的人们的思想往那里去。经济全球化不是私有化全球化;商品经济是利益经济,但不是自私自利经济。商品是用以交换的劳动产品,有两重性。商品生产者在生产商品时,动机是为自己谋取利润,但产品却是为别人生产的。在生产时,首先要想到该产品是否适合他人的需要,价格是否合理,他人有没有购买力。特别是当市场处于买方市场时,客户的要求更严格了,商品生产者总是千方百计去满足客户的要求,注意创造贴近和生产百姓生活的产品,以满足他人的需要。随着经济全球化的推进,商品进入了世界市场,人们对出口产品质量、价格以及产品的花色品种、服务等要求就更严格了,即使是国内销售的产品,因有进口产品的竞争,商品的质量、价格、服务等都要放到世界范围去考评。换句话说,商品生产者的“利他”考虑就要扩大到世界范畴。我们在报纸上经常看到有些产品已经发往世界各地了,还通告收回。这是为消费者负责,也是为了维护自己的信誉,归根到底根到底是商品生产发展的需要。前一阶段,八国集团研究对非洲债务豁免问题,还不是为了开辟国际市场?商品生产发展到一定阶段,商品生产者的“利他”考虑不是单纯出于仁慈,而出于推进经济发展的需要。生产力越发展,生产出来的产品越高级,人们的要求也就越高,生产者为消费者利益考虑会越细致、越周到;科学技术越发展,教育越深入,思想教育会更有成效。

马克思主义认为人类的生产活动是最基本的实践活动,是决定其他一切活动的东西。人的认识,主要地依赖于物质的生产活动,逐渐地了解自然现象、自然的性质、自然的规律性、人与自然的关系;而且经过生产活动,也在各种不同程度上逐渐认识人与自然的相互关系。所以随着生产力的发展,人的思想也会随着改变的。在这种改变中,不能忽视生产方式、社会环境对人的影响。因为人,作为一个生物体,从母胎中出生时,仅仅是一个自然人,不知道自己是谁,不知道自己与周围人关系性质,不知道应该做什么,不该做什么.可是他一落地就置身于社会环境中,与其他社会个体发生相互作用,各种社会因素,诸如政治的、经济的、文化的、教育的、历史的、习俗的风土人情等,通过直接或间接相互作用,对个体施加影响,由此逐渐从一个自然人转变为一个社会人。并且在后来的生产、生活中受社会种种因素的影响,锤炼,把自己加工或雕塑成一个符合社会规定模型的人。即就是说,一个人受社会环境变化的影响,将社会所需要的道德规范和行为规范变成自身的属性,并为社会所接受。在社会影响中,生产方式、生活水平、科学教育的深入程度、社会风气在人的成长中又起着决定性的作用,从而形成了这个时期思想的时代特征。可以预见,随着生产力发展了,商品供应充足了,科学普及教育深入了,人的思想也会发生极大的变化。到那时,只要我们有好的思想引导,“利他”与“利已”是可以融合在一起的。所以说经济全球化也是科学、技术全球化,人文素质全球化。人的思想在经济全球化中得到了磨练、提高,人的视野会更加广阔,更加尊重人,关心人。科学越发展,人的联系就越广泛,相互关联就越密切;人的生活水平越高,人对社会环境要求也会越高。社会的道德观、价值观都会随着改变。关心他人,尊重他人的会受到社会尊重,自私自利的人吃不开了。人的“利他”思想会从不自觉,变为自觉,这正应了人们常说的,习惯成自然。因为物质是第一性嘛!在经济全球化的推进中,国界观念淡薄了。这时候人们的经济收入增加了,生活条件好了,社会福利好了,人们为生活、为后代担忧的事少了,积蓄的欲望也会逐步变弱,人们的私有观念也会淡化;人不仅要求物质享受好,还要求得精神享受好,公德会成为人们的第一需要,公事会像私事一样受到人们的关注,人们迎来的是思想的真正解放!商品的两重性,来源于劳动两重性。历史的经历启示我们,商品经济培养了资本主义的掘墓人,也培养新社会需要的“关心集体,关心他人”的新人。无论过去和现在,人不仅都是为自己活着,大公无私的人,“利已”又能“利他”,或者先“利他”的人会大量涌现,这是经济发展的必然结果,也是科技发展、人文素质的提高等结出的硕果。“人不为己,天诛地灭”不是一句永恒的格言,它将在历史中产生,在历史中得到修正。

在经济全球化中,生产关系一定要适应生产力发展规律不会消失,私人占有与生产社会化的矛盾向世界扩散,值得人们关注的是矛盾如何解决。 从现在生产力与生产关系演变的趋势看,出现两种苗头:一是走公有化道路,让大家通过公有制的直接分配分享社会财富,实现共同富裕;二是采取税收调节,通过二次分配让全社会分享社会的发展成果,调节分配关系,实现共同富裕。这就是北欧现在实行的社会制度,高税收、高福利制度,经济发展也很好,社会也很稳定。谁优谁劣,时间将给出答复。思想的进步为生产关系的调整提供了有利的、必要的条件。

在生产力与生产关系适应性调整中,在人的思想成长和社会良好风气的形成中,政府的作用,教育的作用是不可或缺的。人的思想,良好的社会风气还要靠不断的教育与培养的,要从现在做起,不要把“人不为己,天诛地灭”当作不变的真理,奉为金科玉律,去奉承它,人为去拔高它。香港有一条让贫富分享公共空间的经验很值得我们学习。香港住宅分为两部分,一方面是有钱人的商品房,一方面是政府盖的公屋,供低收入阶层。为避免过分的两极分化和空间分异,香港政府通过法律规定,私房的比例不许超过40%,这就保证了新城有一部分富人,有一部分穷人,公共设施则是共同享受。有相互接触,才有相互沟通和理解,才能淡化等级观念,利于新思想、新观念的成长。在人文素质的培养中,物质基础和后天教育是相辅相成,两者不可偏废。政府在人文教育中要走在前面,现在承认私有制的合法性,但不是承认它将永恒存在;要尊重“大款”的合法收入,但不捧“大款”,更不能歧视低收入者,刻意去搞一些歧视政策。要做社会思想的引路人,不要与社会的发展思想潮流背道而驰。社会主义的政府不应该成为极端个人主义者的“保护神”。

在各方的齐心协力下,随着社会生产力的发展,物质财富的丰的极大增加,人文素质的提高,人们的思想境界会更加宽广!

第三双赢法则的确立。

世界多样性和发展模式的多样化是当今经济全球化的主要特征。科技进步把世界连成一个整体;统一市场把相互利益搅和在一起,当然全球性国际问题也会日益增多。解决的出路在于加强国际间协调和合作,要相互尊重与平等互利,不要霸权主义与强权政治;要对话与合作,不要对抗与冲突,已成为越来越多国家的共识。互利双赢成为国际间处事准则。提倡和建立“互利、双赢”法则,关键是要承认各国文化传统、社会制度、价值观念和发展道路存在差异的客观性,坚持求同存异,坚持对话交流,坚持“互利双赢”,以平等的态度,本着“双赢”的法则来处理发生的矛盾和冲突。

这不是天方夜谭。我们千万不要小视这个时期的两大特点:一是经济全球化仍是不可阻挡的潮流,二是国际关系利益格局发生了极大的变化。随着经济全球化继续大踏步推进,矛盾错综复杂,互相排斥的利益与相互依赖的利益同时交叉存在,对抗与合作的两重性纠缠一起,国家间的安全关系往往要处于既要把握合作又难以避免冲突的两难困境和复杂局面,“互利、双赢”就成了把握对立利益与共同利益的平衡点和化解冲突僵局的突破点。

经济全球化泛指贸易、投资、金融活动的全球化,特殊的含义是生产活动的全球化和生产要素的全球配置。经济全球化以后,经济布局发生了很大变化。往往是各国利益分布是犬牙交错,你中有我,我中有你。虽然现在世界的基本格局还是以垄断与反垄断、遏制与反遏制为主轴,发达国家习惯一手遮天,但是现在一手遮天的办法不是都灵了。往往是牵一发而要动全身。这是因为多极化的存在,各国利益相互交错的实际情况的存在,解决矛盾的原则也不得不变化。前一时期,美国自以为天下无敌,谎称伊拉克拥有大杀伤力武器及支持恐怖分子为由,绕过了联合国,发动了对伊拉克战争。结果是武装到牙齿的泱泱大国,叫一个弱小的小伊拉克给拖住了,损兵折将,不得抽身;拉登钻在一个小小的阿富汗内,就是抓不到,拉登最近又在叫板,美国反战浪潮日益高涨。伊朗为获得和平利用核能,顶着美国、欧盟甚至联合国,寸步不让,态度咄咄逼人,美国也只有嘴上说说,迟疑不决。因为伊朗是世界第四大石油出口国,每天产油400万桶,约占世界石油产量的5%,又凭地理位置的优势,有能力在具有战略意义的霍尔木兹海峡阻断全球20%的石油供应。如果美国置世界舆论于不顾,采取入侵伊拉克的办法,有可能引发全球石油供应链断裂,并立即引发油价大幅上涨。现在美伊战争还没有打,美国的油价一年上涨了33%,伊朗搞了一次军事演习,油价上涨了3美元左右,此后也一直在上涨。就是这一点上涨幅度,欧、美、英、日就叫苦连天,很多人已改乘公共汽车,美国为了缓和油价继续大幅度上扬,已暂停增加美国战略石油储备。委内瑞拉总统查韦兹已发出警告说,如果美国挥兵伊朗,全球油价将变成天价,超过100美元一桶。美国是石油消费大国,对石油有很强的依赖性。目前美国油价的持续上升是永久性的,它可能导致通货膨胀,结束房地产生意兴隆的现状,打击美国的零售业,从而整体上减缓美国经济的发展脚步。更重要的是高油价对美国消费者打击是长期的,这种趋势可能会持续一两年,会遭到本国人民的反对。油价不再是经济问题,日益演变成政治问题。在经济全球化以后,各国之间的相互依赖关系从来没有像现在这样密切。欧盟40%天然气要依赖俄罗斯;中国经济已经成为全球经济的一部分,去年,中国对冶金煤的消耗几乎占全球消耗总量的一半,对热电煤和铁矿石的消耗占40%,对钢、铜、铝和锌的消耗占20%,如果中国经济出现疲软甚至困难的迹象,全球的经济也会出现困难。中国在改革开放以后,中国的市场不再是中国人民的市场,也是世界人民的市场。世界上有识之士认为:遏制中国就是“战略自杀”。事实证明,在当今世界,用武力解决不了问题,特别是民族问题。国与国之间矛盾只能通过民主协商解决。中国提出的:“和平共处,互利双赢”解决国际问题的准则为世界上大多数国家所接受。中国本着利益共享原则来处理地区之间,大陆与港、澳、台之间以及民族之间关系,取得了世界人民的支持;中国用“搁置争议,共同开发”的原则来处理与近邻国家之间的关系,也赢得了国际的赞赏。

双赢不仅限于谈判桌上,更体现在:构建利益共同体,通过利益共享化解彼此矛盾。“搁置争议,共同开发”就是一个典型例子,但是通过利益共享、走一体化道路的典型还在欧盟。

欧洲是一个多事之洲。两次世界大战都是由于德国打破均衡格局,发动了战争。为避免历史重演,欧洲的政治家们用构建利益共同体来约束战争冲动,从制衡走向一体化,从而在欧洲出现了一个超越国家的欧洲联盟。

有历史意义的行动起于1950年5月9日,法国外长舒曼向西德总理阿登纳提议,将两国煤钢生产置于一个超国家的高级机构管理之下,并将该机构向其他国开放,以免战争狂人生出野心,将钢铁铸成枪炮。这项动议得到了意大利、荷兰、比利时和卢森堡的响应。1951年4月,6国在巴黎签订了《欧洲煤钢联营条约,正式成立〈欧洲煤钢共同体〉。后来又建立了“欧洲经济共同体》、《欧洲原子能共同体》、〈欧洲共同体〉,而这一切的进行都建立在自愿基础上。

1985年6月14日,法国、德国、比利时、荷兰和卢森堡的代表签署《申根协定》。这样一纸协定,让数亿欧洲人开始从一体化尝到甜头。《申根协定》的主要内容:相互开放边境,包括在协定签字国之间不再对公民进行边境检查;外国人一旦获准进入“申根领土”内,即可在协定签字国领土上自由通行;设立警察合作与司法互助制度等。

1990年6月,西班牙、葡萄牙、意大利、希腊4国加入《申根协定》。同月,9个成员国签署了由100多项条款组成的《申根公约》。同时,法、德、荷、比、卢等国还签了关于“协调移民和避难政策”、“加强警务和司法合作”、“建立共同信息档案中心”等内容的一系列具体条约。1991年6月,在法国成立了〈申根协定〉监督委员会,分别对荷、意、西、比等5国就实施申根协定的准备工作进行调查。1994年,〈申根协定〉执行委员会根据调查结果决定,将原计划于1992年夏季实施申根协定推迟至于1995年。1995年3月26日,〈申根协定〉正式生效。

1996年12月,瑞典、芬兰、丹麦、挪威和冰岛五国加入〈申根协定〉的有关协议。1998年4月,奥地利与意大利和德国之间全面开放边界。

在欧盟15个老成员国中,目前只有英国和爱尔兰没有加入。

〈申根协定〉模糊了欧洲国家间本来泾渭分明的界线,不仅为普通老百姓提供了旅行的便利,更让这些国家的人民增强了对“欧洲人”身份认同,在接触中增进相互了解,体验和平可贵,共同维护和平。可以说是欧洲一体化进程中一座里程碑。

瑞士6月5日举行公民公投,以微弱的多数通过了《申根协定》,让瑞士加入欧盟多国间互免签证的“申根区”。成为“申根区”的国家,标志着在1992年公投拒绝加入欧盟之后,瑞士转向亲近欧盟友迈出了历史性一步。

瑞士联合政府一直以来力推加入这项协定,但是占瑞士人口三分之二的德语区公民一直倾向于与日趋一体化的欧盟保持距离。然而,《申根协定》还是在瑞士获得通过。

具有里程碑意义的还是欧元的诞生。欧元套牢了德国,德国也在约束中获得繁荣发展,各国都在欧元的统一中得到了好处,并扩散到邻国,各国纷纷要求参加,欧盟逐步扩大到东欧,原来两个军事集团变成了经济共同体,经济发展加快了!世界在欧盟的启发下,各地区经济集团纷纷成立或加强,这种“你中有我,我中有你”的做法,对世界经济发展和和平保障都起到了积极的作用。大家在缔造“双赢”中得到了好处,“双赢”也成了和平的使者。

虽然“双赢”能否超越意识形态和价值观战胜战争的狂热,还有待时间的检验;虽然世界形势的发展不一定一帆风顺,但是采用通过缔造利益共同体,用“互利、双赢”的原则来解决经济全球化中矛盾的总趋势是不可逆转的。和谐世界不是纯资本主义世界,也不是纯社会主义世界,而是各种社会制度和平共处、和谐相处的世界。传统的以保护国家主权和领土完整为中心的安全观正在发生微妙的变化,穷兵黩武的办法已进入到强弩之末。

经济全球化的前景是光明的。从上述分析中,有一点启示很值得我们关注。

人类社会的全球化进程是一种自然历史过程。全球化的基本动力产生于社会的物质生产活动和科学技术的发展,而非产生于理念,是商品生产发展的必然结果。历史验证了马克思关于生产力与生产关系的一对矛盾中,生产力是起决定作用的论述。是生产力的变化引起了生产关系以及与之相联系的政治基础和人的思想的变化。在社会主义社会,国有企业是作为社会经济制度安排,在非社会主义国家为国际竞争的需要也建立了国有企业,虽然这种安排是出于对抗跨国公司的挤压的战略需要而安排,或称之为战略安排。但都是新的生产力催生了新的生产关系的发展,公有制的发展也是一个必然的趋势。随之,人的思想也发生了质的变化。商品经济发展的前期往往采取私有制形式,核心是“单赢”,这是由物质条件局限性造成的制度局限性与思想局限性。但是因为商品经济存在两重性:既有“利已”的动力,又有“利他”的要求。在商品经济发展到一定阶段,商品经济的发展,要求商品生产者从“单赢”转向“双赢”。这是一次质的飞跃。为什么资本主义发展到一定阶段后,在资本主义社会也出现了许多关爱人的好事?我们过去往往只是从道德层面上去理解,殊不知,这也是商品经济发展,科学、技术的提高,教育的深化的必然结果,首先是物质生产发展的必然。商品经济发展到一定阶段,一些大型企业的所有权与经营权必然会分离;“职业经理人”阶层的出现,“职业经理人”制度的完善,“利他”思想的成熟又为两权分离后企业管理提供了可能;商品经济发展到一定阶段,会产生公有制企业,同样管理也可以采取“职业经理人”制度,这将会进一步推动着公有制的发展,公有制企业也可以办得很成功。这都是生产力发展的必然结果。由此,我们是否由此做出这样的猜想:经济全球化的发展,世界统一市场的形成,社会的进一步发展将会如马克思所预言,由此而走进更理想的社会?如此说来,“互利、双赢”不是一个工作方法选择,而是一项战略性的举措。

经济全球化是复杂的,甚至是曲折的,但却是光明的。这就是经济全球化的大趋势。(2006年5月6日)

爱华网

爱华网