我国是个没有市场经济传统的国家,如今我国尚处于市场经济发展的初级阶段;进一步解放思想,推进市场经济的深入发展;应该是国人的共识。

一般地说,我们把西方典型市场经济的四个特征理解为:产权的私有制、完备的法制、崇尚个人的理性主义、多党派的竞选制。如果以此作为参照系数的话,我们可以把目前我国在迈向市场经济的道路上制约因素,或对传统社会形态的路径依赖,泛谈如下:

一.政治上的官本位主义:

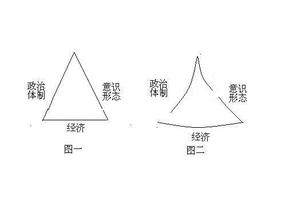

以“推贤与能”和“学而优则仕”为理论依据的科举制,产生了不少“布衣宰相”,曾被西方启蒙运动的领袖认为是中华民族对人类社会作出的第五大发明,是在古代社会的历史长河中,中国遥遥领先于西方的一种重要的制度设置和制度保障。伏尔泰、孟徳斯鸠等无不对当时中国的政治专制制度推崇备至,并因此而认为,中国的皇帝是最开明的君主。享有“欧洲的孔子”尊号的重农学派宗师魁奈在《中国的专制制度》一书中的第六节专门探讨了中国的科举制度。对于西方学者来说,科举制是最能激发其想象的中国制度之一,他们将之视为政府公职人员向社会所有才能之士开放的理想象征;而不是当时西方的贵族封建等级制度。诚然,科举制与郡县制的互为表里,相得益彰;形成了中国官僚制度的金字塔。而这座金字塔对古代中国的文治武功中的文治功不可没;如果说现代西方国家的中产阶级是其社会稳定器的话,那么,中国的官僚制度则是古代中国传统社会的顶梁柱。

从秦始皇的“以吏为师”,到唐太宗的“将天下英雄尽收榖中”,再到康熙大帝的“民生安危视吏治”;无不体现了以官为本位的治国安民的传统特色。一切以长官意志为命,惟命是从;“官老爷”、“父母官”成了国民意识中习惯思维,以官为本的“官本位”社会乃是中国社会形态的一大特色。在这样的社会环境里,民是羔羊,官是牧人;民是仆人,官是主人。因此,如今的不找市场找市长依然如故,市长经济大于市场经济乃是不争的事实;然而,市长经济是一种垂配置资源的指令性经济模式,而市场经济是一种横向配置资源的自发性经济模式。权力经济,政府经济,几乎成了我们当前经济发展的主旋律。显然,这种以官为本位主义的思维定势与社会形态已大大制约了市场经济的健康发展,已经不能适应社会经济多元化的发展需要了。因为,在官本位的社会里,私有产权难以形成严格的保障机制

二.法制上的虚无主义:

中国古代有法家的法治思想,但那是以法治人,与皇帝老子,皇亲国戚等毫无干系;况且,还有“刑不上大夫,礼不下庶人”的遥相呼应,因而形成内儒外法的传统法治社会。也因而有了“只许州官放火,不许百姓点灯”的说法。即便是法家的代表人物商鞅被处以五马分尸之极刑,也是没有法律依据的。有法不依,执法不严,乃至知法犯法,贪赃枉法;也是屡见不鲜的。记得那些贪官落网时,总会在法庭上痛哭流涕地陈词:“自己辜负了党和人民的多年培养,不知道自己的所作所为是触犯的法律。”还有,某一贪官居然用赃款资助当地穷人,而心安理得地以为天经地义。这种以身试法却被视为合情合理的义举,如此的义举岂不发人深省?而不惜牺牲法律的严肃性而大搞裙带关系者,可谓比比皆是,司空见惯了。据说,有一刚到美国不久的华人陪其女儿到美国读书。某一个夜晚,这个女孩到美国的男同学家玩,深夜未归。其母打电话给那美国母亲催其女儿回家。那老美母亲说:“那不行!他们已是成年人了,我干涉他们的私生活是要犯法的。”在健全的法制国家里,什么东西都是软的,而只有法律是硬道理。法制建设不健全,法制观念淡薄,人格的尊严,人权的平等将无从谈起。市场经济就是法制经济,学界多有论述;在此,兹不赘述。

三.文化上的非理性主义:

这种非理性主义,在私德方面表现为损人利己或损人不利己,假公济私等;比如乱穿马路,工作时间干私活等;见钱眼开,唯利是图;乃至于财迷心窍,利令智昏;因而造成“负和游戏”大大多于“正和游戏”。在公德方面表现为强调集体主义,牺牲小我,抹杀个性;故有“枪打出头鸟”,“不敢为天下先”云云。委曲求全,顾全大局等等抑制了个体行为的理性发展。斯密在其《国富论》中提出一个社会的总福利是由自发的、自利的无数只看不见的手而形成的,曼德维尔在其《蜜蜂的故事》提出了其著名的悖论:私人恶德就是公众利益。恩格斯则说,是人的贪婪和情欲推动了历史的发展;而我国素有“极高明而道中庸”,“过犹不及”,“难得糊涂”,“得过且过”的文化氛围。对此,竟然有人称我们的文化为“酱缸文化”;恐怕未必是无稽之谈。然而,迷信政府,迷信物质财富等非理性认识的确是我们迈入市场经济的一大文化障碍。黑格尔曾说:“理性是世界的主宰”。理性,更是市场经济的主宰;因为人的理性行为由于其人我两利而能促进社会的总福利。市场经济对我们而言是个全新的文化价值系统,而不仅仅在于全民经商,在商言商。(于此,请参见拙文《何谓“文化”?》)

四.伦理上的泛道德主义:

霍尔巴赫曾说:“中国是世界上唯一的将政治与伦理道德相结合的国家。这个帝国的悠久历史使统治者都明暸,要使国家繁荣,必须仰赖道德。”此言可谓不谬也。我国确实有以德治国的“德治”传统思想,然而,这种思想强调人与人,人与社会之间的伦理关系;却忽视了对人与自然,人与精神的终极关怀。因而,有人称我们是个只有技术而没有科学,只有自我而没有上帝的社会。我们习惯于对人事的判断依赖于自己的主观价值观念评判。“听其言,观其行”便可判断其为好人还是坏人。对人事的好坏判断几乎成了我们社会的价值标准。这种泛道德主义的存在是与法制建设的不够健全和法制观念的淡薄这一切的一切似乎与合法不合法关系不大。如果说马克斯·韦伯的“新教伦理”能多少能说明点西方资本主义产生的根源的话,那么,我们的伦理精神几乎是一片空白。严酷的事实是,在这块以道德立国的土地上,历史所呈现的恰恰是最不道德的景色。比如,我们传统美德重视人的心性修为,推崇孔颜人格,讴歌“富贵不淫,贫贱不移”的大丈夫浩然正气;却对统治者的穷奢极欲,鱼肉百姓一筹莫展;儒家强调以德治国,主张民本思想,可事实上中国的老百姓的生活最为悲惨,能当个“太平的奴隶”已经是感恩不已了。在世界的历史范围内,中国式的官逼民反的次数最多,规模最大;难怪老外要说“那里的民众只有起义的权利”。但是,这对社会的经济与文化的破坏最巨。还有,儒家思想主张中庸之道,崇尚理性待人,“己所不欲,勿施于人”;可事实上中国人最容易走极端,最易被偏狭的非理性所驱动。这便是中国式道德的悖论,这也是我们研究民族历史最值得重视的现象。。如此这般的中国人,难道不是“丑陋的中国人”?或许只有在这样的道德风尚里才会产生阿Q的精神胜利法。

国人千百年来迷缅于道德理想主义而不能自拔,深受其害而不知其根源;呼唤解放思想,却解放不了自己。一个社会不能没有道德规范,同时也不能仅靠道德来支撑。道德缺失的社会,人人都成了“迷途羔羊”,是可悲的;但是,仅仅依赖于道德来维系的社会,“存天理,灭人欲”;是可悲的。因为任何的道德崇拜心理,很容易转化为对偶像与权威的崇拜行为和对平均主义社会的企求,“不患寡而患不均”的结果必然是道德的沦丧。道德品质有赖于人的良知与良心,所强调的是内在自律,而不是外在规范;属于非正式制度约束范畴。社会运行良好与否,关键在于正式制度安排是否合理,即是否有一套强制性的以法律手段为主干的社会制约体系。

可以说,中国人走出泛道德理想主义梦乡之时,也就是步入市场经济正常运转之日。我们没有上帝赐予的创世纪,却略微有了物质财富的新世纪,但我们的道德观念似乎依然处于中世纪;这便是中国式的世纪。

简而言之,长官意志,权威崇拜,单向文化,平均主义,道德理想主义等都是有悖于市场经济的顺利发展的。物质文化,制度文化,精神文化的三位一体,才是市场经济的本来面目。所以,市场经济不仅仅是一种手段,而是一个系统工程;是一个有机的,完整的社会形态,是一个人类社会历史发展至今的,而且是被证实了的资源配置的较好模式。再美妙的手离开了别的肢体协同作战,那绝对是不可能妙手回春的。

以上所述,只是些随感而发,泛泛而谈而已;无非是想袒露一下自己对我国在市场经济发展过程中所遇见的一些感受和困惑。并籍此希望诸位志士仁人一起来讨论还有哪些对我国市场经济的形成和发展的制约因素,共同来为中国式市场经济的深入发展进行思考。

爱华网

爱华网