经济社会中,关于政府管制的理论主要有两类。一种是“政府管制公共利益理论”,它假定政府的目的是通过管制政策解决市场运行中的某些不足与无效率,维护公共利益,并假定政府管制者专一的追求这一目标。另外一种是在20世纪70年代兴起的“政府俘获理论”,它通过分析各种利益集团与政府的关系以及其对政府管制政策的特殊影响力和政府管制者的各种动机,认为政府管制是为满足产业对管制的需要而产生的,而管制机构最终会为产业所控制。

诺贝尔经济学奖得主George Stigler通过实证研究得出的结论是:受管制产业并不必无管制产业具有更高的效率和更低的价格。其结论建立在两个假设基础上:(1)政府的基本资源是权力,利益集团能够说服政府运用其权力为本集团的利益服务;(2)管制者能理性的选择可是效用最大化的行动。笔者更推崇“政府俘获理论”,但试图从其他视角予以解释。

本文理论分析基于以下假设:

1、政府拥有任何其他利益集团所没有的资源:强制力

2、政府具有最大的权威,其做出的承诺是最可置信的

3、管制者和被管制者都是理性行为体

4、管制者制定政策的出发点主要是维护公共利益,也出于一些其他考虑

可以看出,以上四个假设是比较符合现实情况的。

“管制幻觉”的存在性

经济社会中的各种管制政策既然都是理性行为体所做出的,而政策制定者的主要目的是维护公共利益,那么,所谓的“政府俘获”又何以实现呢?任何更加符合现实的假设,必然需要从另外的视角看待问题。

关于假设3中理性行为体的假定,笔者认为在制定管制政策时,虽然二者都是理性的,但是被管制者理性与管制者理性存在不一致,这是理解“政府俘获理论”的基础,也是解决所有问题的关键。在此,笔者提出被管制者理性与管制者理性的概念,并试图从这个视角对管制政策进行分析。

必须要说明的是,什么是被管制者理性与管制者理性?它们之间的区别何在?

所谓被管制者理性,笔者认为这是一种更注重长期利益,更注重在位者优势的理性。或者笔者将其称之为“被管制者长视现象”。被管制者理性存在的原因主要有以下几点:

(1)被管制者的信息优势,这是一种现实;(2)被管制者认为自己会继续处于信息优势的信心;(3)被管制者对于管制后企业技术进步的了解。两种情况,一种是确定管制政策实施后在位者会取得较大的技术进步,从而较大幅度降低成本,而获得比管制前更高的利润;另一种是在位者确定自己在短期内不会取得较大技术进步,而又不能有效地组织潜在竞争者进入,故而通过政府的管制政策限制潜在竞争者进入,寻求政府的管制保护。

所谓管制者理性应该看作是一种复合理性,是一种短期理性与长期理性的结合。由假设4可知,管制者的主要目的是维护公共利益,而另一方面,管制者本身也会有一些其他考虑。而这恰恰造成了管制者的这种复合理性。

具体分析,主要由于以下原因:(1)公共利益合法享有者的压力,现实中更多表现为消费者的压力。管制政策的出台主要基于维护公共利益,管制者也必须坚持这一原则。关键是如何定看待维护公共利益。维护公共利益,在一定程度上可以看作缓解公共利益合法享有者的压力,如果一种政策的出台能够使的压力缓解,即达到了政策制定的目的。现实中的政策制定者往往只有几年的任期,因此如果一项政策在短期内能达到较为明显的效果,则管制者必然会采取此种策略,而不去考虑长期中的最有策略或者这项政策在长期中的影响,因为这个任务属于“下一个”。鉴于这种原因,管制者在制定政策时,考虑到了消费者的一种短期理性倾向。就是说,现实中,消费者往往满足于既得利益的获得,而往往不考虑长期利益的最大化,这是因为对未来的不确定以及大多数消费者是风险回避者所造成的。

(2)管制者为自己的政治前途考虑。管制者作为理性的行为体,必然也存在为自己打算的一面。一方面,政策的制定必须可以缓解公众的压力。如果不能在一定程度上维护公共利益,也就违背了政策制定的初衷,因而也对管制者的政治前途不利。另一方面,被管制者却往往是具有较大影响力的利益集团,它们在一定程度上也对管制者的政治前途有一定影响。表面上看,管制者处于一种两难境地,如果政策的制定过多维护公共利益,则必然会引起被管制者的不满;反之,如果政策的制定偏向于维护被管制者利益,那么公众的压力就难以缓解。但实际上由于公众(主要指消费者)与被管制者理性的不同,管制者在二者之间找到了平衡。即制定一种政策,短期内维护了公众利益,满足了消费者短期理性的要求;而在长期内却有利于被管制者利益的获得。政策制定者巧妙的利用这种差别,实现了公众、被管制者、管制者自身表面上的共赢。

(3)被管制者的影响。被管制者作为一个利益集团,其行为必然在一定程度上影响管制者的行为。理性行动的被管制者必然会通过游说、寻租以及其他政治途径对管制者采取一些行为,从而改变政策制定者的政策倾向,做出一定的政策满足特定利益集团的利益。

(4)管制者与被管制者之间信息的不对称。现实中,管制政策的制定者与被管制者之间存在着严重的信息不对称现象。政策制定者设法尽可能多地获取与政策制定相关的信息,而被管制者为了自己的利益,总会想方设法阻挠其内部信息的被获得,或者向政策制定者提供一些虚假信息,使得政策的制定有利于自己的利益。因此,政策制定者获得真实信息的成本就非常高甚至无法取得。因此,一些看起来似乎有利于维护公共利益的政策,却由于管制信息的无法取得或者一些虚假信息的取得而有利于被管制者的利益。

通过以上的分析,我们得出的一个结论是:政府管制政策的制定在长期内是有利于被管制者利益的,而且也是各个利益集团一种共赢的结果。之所以均衡得以实现,是因为管制者协调公众理性与被管制者理性的结果。而这种结果的出现本质上并没有达到政策维护公共利益的目的。换句话说,现实中,公众对政府管制存在着一种“管制幻觉”。在此,笔者之所以将此种情况称之为“管制幻觉”是因为,管制政策的制定表面上维护了公共利益,而在本质上却有利于被管制者实现长期利益最大化。

“管制幻觉”的实际应用

有了对政府管制政策的另一个角度的认识,我们再重新分析一下现实中的政府管制。正是由于“管制幻觉”的存在,才使得政府的一些管制政策具有了一些特殊的作用与含义。

(1)政府管制政策成为被管制者通过政府的权威性所做出的一种承诺和被管制者通过政府的强制力限制新企业进入的一种方式。由假设2可知,政府具有最大的权威,其做出的承诺是最可置信的。因此,一些利益集团如果本身没有足够的威信做出一些可置信的承诺,则其最可取的策略就是游说政府对自己进行管制,通过政府的权威性使得自己的承诺变得可置信。现实中更常见的是政府对一些垄断程度较高的行业制定一个较低价格,或者按成本加成定价,或者要求企业按边际成本定价,然后由政府给与补贴。表面上,这种管制不利于垄断者的利益。但是,对这种政策,我们可以换一个角度分析。必须要说明的是,现实中,即使是自然垄断行业也会存在一些潜在的竞争者。而在位者却无法通过自己的承诺或者其他威慑策略阻止其进入。这涉及到一些博弈论知识。举例来说,假设一个行业一个在位者A企业,还存在一个潜在竞争者B。如果没有竞争者进入,企业A将稳定的获得100单位的收益。现实中,A获得的高而利润必然会引来新企业的试图进入。面对潜在竞争者的竞争,在位者可以做出一种承诺,即承诺,如果新企业进入,A将采取掠夺性定价,使得新进入者亏损,假设新进入者亏损20单位。而同时,A由于降低价格,也会使得自己的利润降低为40单位。而如果A对新进入者采取抹去策略,虽然会导致市场份额的降低,但仍会活得50单位收益,此时新进入者获得30单位收益。我们采用博弈树的方式来分析企业A的承诺。如图所示:

由图可知,对于B的进入,A所采取的威慑策略是不可置信的,因此,A只凭自己的承诺无法阻止新企业的进入。这种情况下,企业A可能会游说政府,强制性的对企业限制一个较低价格,以具体数字来说,如果限制后企业A能够获得超过50单位的利润,而这个较低价格又可以使得新企业进入必然导致亏损,则企业通过政府的管制达到了限制新企业进入,并获得长期最大利润的目的。因此,即使是政府对垄断程度较高行业的管制也不一定会使其处于不利地位,而在更多情形下,政府的管制政策正是企业主动游说政府谋取的。这正是笔者所知的“管制幻觉”的一个典型体现。

(2)政府管制政策是通过政府的强制力打破被管制者之间的“囚徒困境”的一种最有效手段。由假设1知,政府拥有任何其他利益集团所没有的资源:强制力。因此,如果一个行业的若干竞争者处于一种两难的境地,而本身却没有能力打破这个困境,此时,行业的这几个企业就会游说政府,依靠政府的强制力打破企业的两难境地。最典型的就是现实中的“囚徒困境”现象。

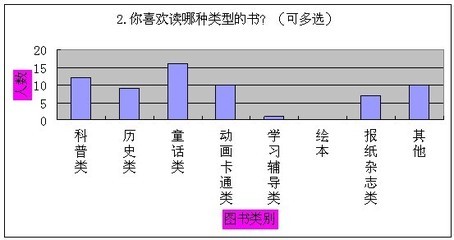

以广告策略为例,假设一个行业存在两个竞争者A、B,他们面临两种选择,做广告与不做广告,其收益如图所示:

如图所示,如果A,B都不做广告,那么总体来说获得最大利益,但是由于它们处于一种“囚徒困境”中,最后的均衡是他们都做广告,此时二者或者最小收益(6,6)。由于是一种囚徒困境,因此只凭二者之间的协商或协议无法打破这个均衡,因此,他们会转而依靠政府的强制力使自己摆脱这个困境。如果他们能够成功的游说政府出台管制政策,对他们做广告的行为予以管制,即禁止他们做广告,则它们之间的“囚徒困境”即得以摆脱。现实中最典型的就是烟草行业的禁止做广告管制。实证研究发现,美国烟草行业在政府对其进行管制后,其利润与管制前相比,却有所增加。因此,表面上看不利于烟草行业的政府管制,其运行结果却恰恰有利于被管制者,这正是“管制幻觉”的又一体现。

(3)“管制幻觉”在经济性管制与社会性管制中都存在。政府管制分为经济性管制与社会性管制,与经济性管制相比,社会性管制在表面上看似乎更不利于被管制者。比如说,政府对汽车行业安全标准的强制性规定。一般人看来,这会给汽车行业带来诸多不利。但从另一个角度分析,这种强制性规定至少可以达到汽车行业的2个目的:第一,通过政府对自己的产品的质量向公众做出承诺,因为凡是出厂的汽车必然会达到政府规定的安全标准,这会打消公众对汽车安全性能的疑虑,增加汽车的购买;第二,安全标准的规定其实应是一种技术壁垒,它对汽车行业内的低技术企业以及试图进入汽车行业的竞争者设置了障碍,从而一定程度上维护了汽车行业在位者的利益。因此,“管制幻觉”在两类管制中都以迷惑的形式存在,政府管制的目的究竟是何种原因必须予以理性的分析。

(4)“管制幻觉”的可持续性。从上面的分析中可以看出,所谓的管制幻觉其实是管制者有意利用公众理性与被管制者理性的不同而采取的有利于个人理性的行为。而影响其理性的一个关键因素是管制者往往只是当期政策的制定者,而不能长期的制定一个行业的管制政策。虽然政策的出发点是维护公共利益,但在具体的实施过程中,管制者的这种复合理性使得政策的制定偏离预期。为克服上述缺点,或许我们可以让管制者对特定的行业实行较长期若干次的管制,但这样是否能解决问题呢?虽然较长任期能够有效的管制者优先考虑短期的行为,但却大大增加了被管制者通过游说、利益诱惑等手段俘获管制者的可能性。而一旦管制者被俘获,其做出的政策甚至会违背维护公共利益的出发点,也就是说,如果管制者一开始就被俘获,则其制定的政策就会更利于被管制者。因此,不论任期的长短,管制者总是处于一种两难境地,这种情况笔者称之为“管制者困境”。

正是由于“管制者困境”的存在,使得“管制幻觉”具有可持续性。

(5)政府管制对技术进步的负面影响。以上分析中指出,被管制者在两种情形下往往积极寻求管制:一种是确定管制政策实施后在位者会取得较大的技术进步,从而较大幅度降低成本,而获得比管制前更高的利润;另一种是在位者确定自己在短期内不会取得较大技术进步,而又不能有效地组织潜在竞争者进入,故而通过政府的管制政策限制潜在竞争者进入,寻求政府的管制保护。第一种情形企业通过对新技术的封锁来实现其最大利益;而第二种情形则直接通过政府政策寻求保护,阻止新技术企业的进入,这是对技术进步最为明显的限制。

因此,通过以上的分析,笔者认为,被管制者利用公众的“管制幻觉”和管制者的复合理性,凭借表面上看似乎不利于自己的政府管制实现自己的最佳策略,使政府管制成为被管制者的一种有效工具。在一定意义上说,管制者必然会被俘获,即使他未能意识到这一点。因为,只要一项政策的制定实现的结果与出发点不一致,此项政策的制定者必然一定程度上维护了被管制者的利益。而政府管制的一系列政策恰恰属于此种情形。由此笔者认为:管制者被俘获,管制无效率。换句话说,由于政策的最终结果为有利于被管制者的利益,因此如果一项政策在现实中执行不力则说明这项政策更加维护了公共利益。

爱华网

爱华网