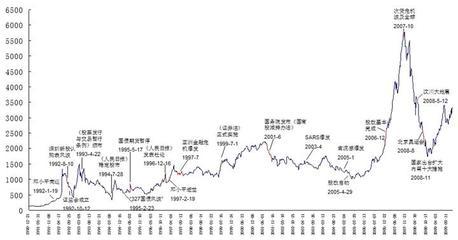

肉类是百姓生活的必需食品,它的发展水平是衡量百姓生活改善程度的一个重要依据。以1994年为转折点,中国主要肉类产品的增长率出现稳步增长的势头,国民的消费开始超过世界平均水平并一直保持至今。在过去的三年中,中国肉类生产每年以平均超过5%的速度在增长。得益于中国是世界第一人口大国,近年来中国肉类总产量和总消费量始终在世界各国中处于首位。2005年中国肉类(猪、牛、羊、禽及杂畜肉)总产量达到7524万吨,人均占有量达到58公斤,这在中国历史上是一个前所未有的奇迹。在《福布斯》中国大陆富豪榜中,我们看到明金星、祝义才、刘永好、叶韦辰、周连奎、傅光明等肉业富豪,其富豪数量堪与房地产行业比肩。

一、行业综述

1.行业概况2005年肉类食品业经历了几波安全性撞击,如5月的牛染口蹄疫、6-8月的猪链球菌感染、10月末的禽高致病流感,这些接踵而来的突发性撞击给全行业或局部地域无论在生产上、加工上还是在市场上都形成了较大振荡,价格一直低迷,市场供需难以预测,给企业运行带来许多困难,对社会效益和经济效益都带来一定的影响和损失。但由于企业成熟度不断提高,集约化程度快速成长,因而,2005年行业在推进中仍然稳步发展,企业取得了良好运作和成绩。

2005年肉类加工业销售总收入达到2289亿元,比上年增加633亿元,增长38%。其中畜禽屠宰加工肉销售为1139亿元,增加395亿元,增长53%;肉制品及副产品加工销售为1116亿元,增加240亿元,增长27%;肉禽类罐头制造销售为34亿元,减少2亿元,负增长5%。数据表明,畜禽屠宰加工生鲜肉销售收入量和增长幅度均明显大于和快于肉制品销售量增加和幅度增长。

表12000-2005年中国主要肉类产量(单位:万吨)

onmousewheel="return bbimg(this)" height=259 width=244 onload=resizepic(this) border=0>

2005年国内人均肉类占有量达到58公斤,高于世界40公斤的水平。国内肉类产量中猪肉占总量的64%,其次是禽肉占20%,牛肉和羊肉产量分别占10%和6%,这一消费结构在短期内难以改变。

2.肉类行业特征

中国肉类行业正处于转型期,资源配置地域性突出,同时大规模的现代生产方式与传统的小生产方式并存,先进的流通方式与落后流通方式并存,发达的城市市场与分散的农村市场并存。这种经济结构使肉类生产和肉类食品安全管理的难度必然增大,成本提高,矛盾突出。

表3肉类行业特征

onmousewheel="return bbimg(this)" height=318 width=329 onload=resizepic(this) border=0>

肉类行业属于一个超长持久行业,由于国人的饮食习惯,在相当长的一个时期内,该行业几乎没有被替代的可能性。该行业具有的超长久性和超低风险性以及其超大规模的顾客群体,是其他行业所不能比拟的。另一方面,由于长时间处于行业成长期,以及行业的低技术性,使得该行业呈现出低利润率。随着行业逐步加大产品的技术含量和市场细分,加之人民收入水平的不断提高,给技术含量较高及具有较高经济附加值的产品入市提供了重大机会和可能性。可以预测,在未来10年内,肉类加工业将进入一个新的稳定成长期,完成由老成熟行业向新朝阳行业的转换和过渡。

3.肉类行业的价值链

肉类食品加工领域的利润率主要取决于规模和管理以及产品档次。以肉猪为例,一般新建养殖场规模在10000-20000头,屠宰厂的日宰杀能力在3000头左右。目前大型企业经营模式呈现以下特点:(1)为控制风险、降低成本基本实行了“公司+基地+农户”式的产业化经营,2005年,机械化肉类加工企业自建养殖基地的比例达到50%。(2)为提高盈利能力,基本上形成了饲料加工—养殖业—屠宰业—加工业的产业结构。龙头企业有两个发展动向:向深加工迈进,进入生物制药领域;向肉类流通领域渗透,发展冷鲜肉。

表4肉类行业的价值链

onmousewheel="return bbimg(this)" height=314 width=307 onload=resizepic(this) border=0>

我们重点从价格的角度对中国和发达国家的肉类产业链进行比较分析如下:

(1)养殖环节

生猪的养殖成本中国与美国相比并无优势;与加拿大及欧盟主要生猪生产国相比,也只有微弱的成本优势,如果考虑生猪品种质量上的差距,是否还有优势就很难说了。活牛的养殖成本中国有一定优势,收购价仅为养牛业十分发达的美国的50%。中国活鸡的收购成本比美国明显高出,美国活鸡对中国有成本价格上的比较优势。虽然同为动物源食品门类,但不同的畜禽在养殖要素上还是有着明显的差异,我们仅对奶牛和肉牛的养殖环节比较如下:

表5肉牛与奶牛的养殖要素比较

onmousewheel="return bbimg(this)" height=228 width=563 onload=resizepic(this) border=0>

(2)屠宰加工环节

国内的屠宰加工成本明显低于发达国家。如白条猪肉比美国、欧盟等国家每吨要低100多美元;牛肉加工成本也低于发达国家,进一步扩大了饲养阶段的成本优势;鸡肉加工尽管活鸡比美国价格高出不少,但屠宰加工后的批发价反而低于美国。了解这一点非常重要,因为肉类出口价格的成本比较不能以活畜(合)价格相比,更不能以零售价作参考,只宜以批发价格进行对照,这是因为肉类的批发价是各国肉类出口的基础价格。中国屠宰加工成本低,在内销市场上应说是一种优势,只要质量有保障就会具有较强的竞争力。但是如果出口外销,仅靠加工成本低是不够的,只有在加工的卫生条件、产品质量同时达到出口国的要求,才能夺取出口竞争上的优势。

(3)零售环节

中国肉类零售价格普遍比发达国家低出很多,甚至只有他们的几分之一,这一方面反映了这些国家的批零差价极大,批发让利于零售;同时更是由于发达国家肉类的分割、包装、保鲜、物流运输和营销服务等劳动附加值较高,相当多的劳动在零售企业进行,加上产品的内在质量好,国民购买力强,从而提高了肉类的零售价格。

中国肉类的价格有一定的优势,而问题的关键在于价格优势必须与质量、服务、品牌等结合起来,形成在国际市场上的综合竞争力。“隔行如隔山”,即使同为肉类行业,不同细分行业也存在很大差异。猪肉和禽肉在中国的分布较为均匀,而牛羊肉则多在北方饲料和牧草相对丰富的地带。畜禽的生长周期也存在很大差别,由此也导致市场供求关系的动态变化,进而影响价格波动。一般而言,肉鸡的生长周期很短,仅为1.5个月,肉猪的生长周期为10-12个月,肉牛的生长周期为25-30个月。因此牛肉价格通常相对稳定,而肉鸡的价格则波动加大。除了生长周期影响因素以外,还有其他价格影响因素值得关注。以牛肉为例,在学生开学季节,很多农牧民会集中销售育肥套现以支付相关教育费用,价格会偏低。反之在秋冬牛肉消费旺季,肉源紧俏,价格会走强。

值得注意的是,肉类加工行业在副产品深加工利用方面又很大的发展空间。以山羊加工为例,2005年一只毛重30公斤的山羊屠宰加工的收益平均只有10元,但对羊皮进行后加工,仅羊绒、羊毛初加工(梳理分级)的效益就能达到80元。在农产品加工领域,很多行业经过充分竞争后,开始构建综合加工产业群阶段,如大型大豆加工行业已经形成了“食用油、豆粕、蛋白”产业群,大型甘蔗加工企业业形成了“糖纸联动”产业群,大型玉米加工企业将产业链延伸至淀粉糖、氨基酸、燃料乙醇领域。相比之下,肉类加工行业总体仍停留在“养殖、屠宰、加工、流通”的垂直一体化模式,在构建综合加工利用产业群方面步伐相对落后。

4.驱动肉类行业发展的宏观因素

近年来,随着经济发展和居民生活水平的提高,国内肉类及其制品的市场规模不断扩大。目前中国人均肉类消费量处在世界人均消费量的第40位,但国内肉类人均消费城乡差距很大。农村市场,由于受农民收入增长滞缓的影响,农民对猪牛羊肉的人均年消费量仅为13公斤--15公斤左右,而城市居民达22公斤—25公斤的水平。肉类消费增长的主要驱动因素包括:

(1)经济持续增长

中国经济将持续高速增长,预计未来10年国内GDP年均增长率不会低于7%,这是国内肉类消费增长的物质基础。中国肉制品加工业已经历市场启动阶段,目前正值成长期。此阶段的特点是消费群体迅速壮大,产量与销售额持续增长,国内肉类消费与人均GDP保持同步增长趋势。

(2)国内市场潜力大

肉类消费市场除在城市仍有扩展的空间外,在农村有着更大的增长潜力。随着中国农村城镇建设进程的加快和农民收入水平的提高,肉类食品消费数量会持续增长一个较长的时间。

(3)国际市场需求大

加入WTO,降低关税、取消配额、降低技术壁垒、开放服务贸易等一系列条件的放宽,使得国内企业在面临来自境外企业的严峻挑战的同时,也面向一个更为广阔的国际市场。国际市场对肉类实际需求量持续增大,尤其一些经济发达并注重环保卫生的国家和地区,更需有增无减地进口大量肉类来满足国内消费需求。

5行业发展瓶颈

(1)外向型经济受阻

国内肉制品价格仅为国外的1/5-1/10,肉产业发展的根本出路在于发展外向型经济。不过下列因素近期将阻碍中国肉企挤占更大的国际市场份额:欧美国家长期将中国大陆视为疫区,大大限制了外向型经济的发展。同时疫情容易上升为政治问题,也容易引起社会性恐慌,造成系统风险。国际供求关系变化、技术贸易壁垒、药物残留超标、产品质量达不到进口国要求、产品标准不统一、没有自主品牌、进出口规模小、组织化程度较低及动物福利等因素都会影响中国成为肉类强国。

(2)市场不规范

突出表现在:体系和卫生保障体系不健全,“注水肉”、“瘦肉精”事件时有发生。地方保护严重,在以农业为主的区域,松散养殖是农民维持生计的重要方式之一,地方政府经常设置市场进入壁垒。无序竞争,“一口锅、一把刀、一部三轮车”的私屠滥宰现象严重干扰市场秩序。

(3)动物疫情

相对而言,亚洲人口密度高,物资与人口流动较其他地区都高得多;此外,亚洲人群对动物食品的需求量浩大,为满足食品需求,生产厂家有的在非健康环境下养殖动物,成了病毒形成与繁殖的温床。这些因素导致动物源性疾病更容易在亚洲爆发。中国的畜牧养殖以农村散养为主、饲养水平较低,容易大规模地发生疫情。

(4)产业整体水平低

中国虽然是产肉大国,但从目前来看,产业的整体水平仍然不高,这不仅表现为肉类加工企业数量太多,技术装备落后,创新能力和经济实力不强,而且排名前十位的肉类加工企业市场集中度比较低。此外,在物流配送、保鲜包装、营销手段等方面,传统落后的方式仍占主导地位,没有形成现代化的经营体系,特别是有80%以上的产品通过集贸市场销售。

6.细分行业产业布局状况

随着产业链条的延伸,种植业—粮食加工业—养殖业—屠宰业—肉加工业的发展模式已经形成。养殖业向种植业基地集中已经成为全球肉类行业的发展趋势。中国肉类食品行业已进入了结构调整、资源整合的转折期,以双汇、金锣、雨润等为龙头企业的竞争格局初步形成。

(1)猪肉领域

猪肉产区主要分布在“北三强”(山东、河南、河北)和南三强(四川、湖南、广东),六省猪肉产量占据中国猪肉总产量的47%。猪肉加工行业以双汇、金锣、雨润等为领先者的竞争格局初步形成,三者2004年销售额分别为160亿元、100亿元、80亿元,非常吻合“三四规则”。值得注意的是上述三家企业合计销售收入约占全国肉类加工业销售总收入20%,但屠宰数量占全国比例合计仅为3%,因此三年内猪肉行业将呈现大规模并购整合的发展态势。

(2)牛肉领域

牛肉产区集中在河南、山东、河北、吉林、安徽等北方五省,五省牛肉产量占据中国牛肉产量的53%。目前牛肉加工行业尚未形成有绝对竞争优势的领导者,作为行业领导者的长春皓月和内蒙科尔沁已经建立了现代化的生产线,设计年产加工能力分别为20万头牛和10万头牛,预计2005年实际加工量分别为10万头和5万头。中粮集团、伊利乳业等食品巨头也开始投资牛肉行业。

(3)禽肉领域

中国家禽养殖业主要分布在山东、辽宁、吉林、天津、黑龙江、河北等北方省市。其中山东为最大产地之一,约占中国年出口鸡肉总量的1/2。目前初步形成福建圣农、吉林德大、山东诸城外贸为龙头的企业。

总体上,中国肉类食品行业已进入了结构调整、资源整合的转折期。由于区域经济发展的不平衡,各地在禽畜良种率、消费习惯、技术水平方面差异很大,在一些畜禽养殖加工水平相对落后的省份,仍有一定的发展机会。总体上,猪肉行业竞争格局已经形成,开始短兵相接;禽业竞争格局开始显现,但尚无企业形成中国性的产销网络;牛、羊肉业竞争格局尚未形成,正处于快速成长阶段。

二、肉类市场竞争

1.中国肉食行业50强

肉类加工产业化是指以市场为导向,以经济效益为中心,以骨干企业为龙头,以千家万户适度规模养殖为基础,以科技进步为动力,以利益共享,以风险共担为原则。龙头企业在肉类加工产业化经营组织中承担着开拓市场、组织生产、加工增值、科技创新、资本增值与带动农户等6大功能。中国肉类协会通过对企业资产规模、技术装备、主营业务量、产值、销售、利税、出口创汇等数据的调查,产生了2005年度的中国肉类食品行业50强企业。50强企业数量虽然只占中国同类企业的3%,但是却占据了行业规模以上企业资产总额的71%,销售收入和利润的比例分别达到69%和98%。这充分体现了规模化大型企业生产效益主力军的作用,凸现出龙头企业效应、品牌效应和较强的抗风险能力。

表62005年度中国肉类食品行业50强企业名单

onmousewheel="return bbimg(this)" height=441 width=503 onload=resizepic(this) border=0>

onmousewheel="return bbimg(this)" height=254 width=503 onload=resizepic(this) border=0>企业规模的扩大对效益的产生有着直接作用。培育肉类行业的旗舰是市场发展的需要。50强企业2004年的销售收入已占全行业的68%以上。目前年销售收入10亿元以上企业33家,年销售收入在20亿元以上企业14家,年销售收入50亿元以上的企业4家,年销售收入100亿元以上企业两家。

2.猪肉三巨头

目前中国猪肉加工企业大概演化成三大阵营,并形成新的竞争格局。其中双汇、雨润、金锣为一线品牌,占据肉制品市场80%左右的份额。美好、唐人神、德利斯为二线品牌,快速由区域向中国性品牌挺进。一些地方性弱势品牌,在地方市场有一定知名度,但对第一、二阵营品牌构不成大的影响和威胁,属于第一阵营主要的兼并收购对象。目前,三家龙头企业在主要养猪大省均设立了屠宰加工基地,但在产能于布局上还是有分化。从三家公司过去三年的产品销售单价和费用率趋势来看,行业竞争并不激烈,龙头企业具有较强的消化能力。

(1)河南双汇

肉类制品产销量、综合市场占有率、综合实力第一位,高温肉制品第一位,低温肉制品第二位;已经牢固确立了行业的龙头地位,并在华北、东北、西北、华东、华南均以绝对优势占据主导地位;通过走规模化、集约化的产业化发展道路,双汇已经建立起中国最大的肉类加工基地。双汇集团的发展目标是建立跨国性的进出口公司,在中国建立20个生猪屠宰厂、20个低温肉制品厂,建立现代化的物流配送系统,建立中国肉类工业的绿色产业链条,大力发展无公害种植业、养殖业和饲料加工业,抓住新一轮的产业扩张机遇,在未来五年内跻身世界肉类加工业产量三强。

(2)山东金锣

生猪屠宰初加工制品第一位,综合实力、高温肉制品产销量第二位,综合市场占有率第三位。公司注册商标“金锣”,金锣品牌是仅次于双汇的中国十大肉制品之一。2001年3月通过红筹模式以“大众食品控股有限公司”的名义在新加坡挂牌上市,2002年成功转板到香港主板上市。山东金锣以肉制品生产为主,拥有以山东、内蒙古、湖南、四川、黑龙江等生产基地为主的生猪、肉鸡、屠宰及肉制品生产加工线。年屠宰生猪600万头,肉鸡1500万只,生产肉制品60多万吨,为中国第二大肉类加工企业。公司的销售网络遍布中国180多个大中城市,有42家办事处,5000多家授权经销商,50多万家零售商和100多家专卖店。同时公司拥有先进的电子营销系统,各种产品均可网上询盘、直接订购、自动配送。相对而言,金锣的控股公司更侧重于资本市场的逐利行为,产业决心不如雨润和双汇,金锣近几年的发展势头不如双汇和雨润。

(3)江苏雨润

肉类制品销售量、综合市场占有率第二位,低温肉制品第一位。雨润现有雨润、旺润、福润得、雪润、福润、法香等六大品牌十大系列共1000多个品种的产品在中国200多个大中城市销售,并出口俄罗斯、朝鲜及东南亚、港澳等国家和地区。2003年,随着国有企业改革改制步伐的加快,雨润凭借以往在这方面的经验,成功重组包括哈肉联在内的十家大中型国有企业。目前已形成年屠宰生猪800万头,年加工熟肉制品25万吨的生产能力,初步形成了以华东为根据地,辐射中国的区域战略格局。雨润肉食2005年10月份已在香港主板挂牌上市。

总体而言,雨润较高的产品定位使其拥有更高的利润率,但双汇的规模优势降低了公司的费用率,同时公司较高的资产经营效率使其盈利能力高于雨润。2004年双汇、雨润和大众的屠宰数占全国比例合计不足3%,行业集中度非常低。三家公司在主要养猪大省都设有屠宰场所,但在产能布局上还是有分化,从三家公司过去三年的产品销售单价和费用率趋势来看,行业竞争并不激烈,龙头企业具有较强的成本消化能力。2005年上半年双汇和雨润各项业务的增长都超过了2004年。双汇较高的高温肉收入规模可能会使双汇的增长短期内相对而言略逊色于雨润,长期来看需求增长以及消费结构升级所酝酿的行业机会将给前三大企业足够的增长空间。

2006年4月,以美国高盛集团(GoldmanSachsGroupInc)为首的投资集团以20.1亿元人民币成功收购了双汇集团。高盛已持有中国雨润食品集团有限公司13%的股权,而雨润恰恰是双汇在中国的最大竞争对手。高盛作为国际级的投资银行机构,其目标不太可能做肉类加工行业的战略投资者。经过阶段性的整合(2-3年),在其股权大幅增值后,高盛很可能将其权益出售真正的的国际巨头肉类。

3.禽肉三剑客

在整个肉类加工行业中,禽肉市场的竞争程度最为激烈。肉鸡行业最近几年的大起大落,令企业家和行业从业者心有余悸。如何突破行业周期性波动,保持肉鸡市场的平稳发展,是广大同行业者一直思索的问题。肯德鸡(KFC)是国内肉鸡产品最大的采购商,在中国共有18家供应商,其中前三位分别为辽宁大成、山东新昌和福建圣农,这三家企业的供应量分别占KFC肉鸡总采购量的25%、13%和12%。本节重点对者三家企业进行介绍:

(1)福建圣农

福建圣农发展有限公司以肉鸡“养殖—加工—销售”为主的企业。注册资本8850万元,资产总额四亿元。公司自2000-2005年的四年时间,快速成长,规模扩大了10。圣农发展在中国肉鸡加工行业排名在前三位。2006年7月,福建圣农投资2亿元新建的年加工9000万羽肉鸡的生产线正式投产。加上公司原有的3000万羽加工能力,圣农的年加工能力已经达到1.2亿羽,成为亚洲最大的肉鸡加工基地。

(2)辽宁大成

台湾上市公司大成集团1990年选择了中国东北这个农业资源丰富的地区作为东北亚公司的生产基地。经过十六年发展,大成公司在东北已经建立15家分公司,12座饲料厂,4座肉鸡加工厂及配套的种鸡场和3座熟食品加工厂,共有四条龙在东北及华北地区封闭运作。公司已经成为一家以生产畜禽饲料、肉鸡屠宰加工及出口的一家国际企业集团。年肉鸡加工量已超过6000万只,出口创汇超过5000万美元,鸡肉产品主要销往日本、中东、香港等国家和地区,出口量占全国鸡肉出口总量的6%。大成的目标是:在农畜食品业的领域中,要成为市场上最强势、最集中的领导者,而且不仅要做全中国第一,还要作亚太的第一。

(3)山东新昌

山东新昌集团有限公司始建于1988年,现拥有资产总值7亿元,员工7600人。年可加工饲料20万吨,饲养种鸡20万套,孵化雏鸡3000万只,饲养商品鸡1600万只,加工肉鸡产品10万吨。产品远销全国,出口日本、韩国、马来西亚、香港等十多个国家和地区

对于2006年肉鸡行业而言,禽流感疫情给饲养者和消费者造成的负面心理影响仍将持续。玉米等直接原料以及油运价格的上涨使得生产成本呈上升态势,而短期内肉鸡产品需求减少,价格的弱势格局将继续。总体而言,肉鸡行业的经济效益状况不容乐观。

4.牛肉双雄

在整个肉类行业中,牛肉行业是最被看好的细分行业。牛肉一直被消费者视为肉类中的“高档产品”,近年来疯牛病等西方疫情一直未能殃及中国。2001-2004年,牛肉行业的销售收入增速一直保持在年均12%的水平,在稳定成长的肉类行业中,一枝独秀。专家预测,未来三年,行业增速将提高到年均15%的水平。

(1)长春皓月

长春皓月1998年建成投产。作为国家振兴老东北工业基地的重点项目,皓月先后获得多项国债项目扶持,资金充裕。曾选择CCTV等主流媒体进行广告宣传,建立了遍布全国的营销网络,产品进入全国商超卖场。目前企业在长春建有两处屠宰基地,形成年15万头肉牛德加工能力。2006年。皓月开始选择“皮革工业”为突破口,尝试多元化发展。这一战略举措的成败尚有待观察。

(2)内蒙科尔沁牛业

内蒙古科尔沁牛业股份有限公司成立于2002年,是一家以优质牛肉为主导产品,积极致力于肉牛养殖、加工及综合开发利用的国家级农业产业化龙头企业。科尔沁牛业结合内蒙得天独厚的牛源优势和德国先进的工艺技术及科学的加工理念,建设了年加工量达10万头、亚洲先进的加工基地,同时建立了年育肥3万头的养殖基地。主导产品“科尔沁”品牌分割牛肉覆盖东北三省、内蒙地区及北京、上海及成都等蝶泳城市。“科尔沁”品牌2006年1月获得中国驰名商标荣誉。

5.国际肉类巨头-泰森食品(TYSON)

泰森食品公司是全球最大的肉类工业企业,拥有完整的加工产品链,有着将近66年为消费者提供高质量食品的历史。一直以来,泰森公司持续着稳定增长势头,1982就已经进入财富500强公司。泰森食品公司以销售收入达264亿美元的规模列2005年世界500强201位,为全球第2大食品制造企业,第一大肉类企业。

表7泰森食品的发展历程

onmousewheel="return bbimg(this)" height=229 width=571 onload=resizepic(this) border=0>

泰森食品(TYSON)关键成功要素在于:

(1)产品多样化:1957年开始推行纵向一体化策略,积极向产业链上的相关产品发展。

(2)产业整合:通过不断的并购,泰森整合了美国的鸡肉、猪肉、牛肉、羊肉产品市场。例如:仅在1966-1968年间,泰森就进行了19次兼并。

(3)国际化:泰森公司的产品出口超过80个国家,同时在世界各地投资了800多家农场、加工厂、渔场。

2001年,泰森食品与诸城外贸有限公司携手创立山东泰森大龙食品有限公司,主营肉鸡深加工业务,但由于该企业未能构建完整的产业链,因此盈利能力有限,未能形成新的利润增长点。从战略上,泰森食品要占据中国市场,需要寻求有规模优势和完整产业链的合作伙伴。2004-2005年,泰森(TYSON)曾与福建圣农经历了一年多的“恋爱”,泰森提出以2005年税前利润10倍市盈率(PE)的高价控股福建圣农,掌门人傅光明最终拒绝了这个在旁观者看来绝佳的合作机会,这位胡润富豪榜的上榜富豪选择了独立发展的道路,让我们在中国食品产业中又看到一位“李福成”(燕京啤酒集团董事长)式的企业家。

三、行业热点

近几年,中国肉类消费发生了明显的结构变化,呈现了从冷冻肉到热鲜肉,再从热鲜肉到冷鲜肉的发展趋势,形成了“热鲜肉广天下,冷冻肉争天下,冷鲜肉甲天下”的格局。同时,因消费市场的变化,也带动了中国肉类加工业的顺势变化。2004年中国高、低温肉制品及冷鲜肉占猪肉行业的市场份额分别仅为6.58%、3.51%和2.19%,而传统的室温肉和冷冻肉所占份额高达87.7%。我们相信随着消费者对食品安全和质量的重视,我国猪肉行业存在着由低温肉制品和冷鲜肉取代传统生鲜肉的巨大的消费升级机会。此外,我国不同收入城镇居民和城乡人均猪肉消费量存在差距,未来低收入人群和农村人口人均收入提高推动的需求增长也是行业增长机会所在。

1.冷鲜肉是生肉消费的发展方向

发达国家的超级市场里基本上都是冷鲜肉。中国少数大型肉类加工企业已经觉醒,如双汇、金锣等已经开设肉类连锁店,大批量生产销售冷鲜肉,冷鲜肉经济、实惠、方便,深受消费者的欢迎,有放心肉之称,市场反映强烈,发展势头迅猛,必将成为21世纪中国生肉消费的主流和必然的发展趋势。其中热鲜肉、冷冻肉和冷鲜肉是生肉消费的三种形态。

表8生肉消费的形态

onmousewheel="return bbimg(this)" height=187 width=513 onload=resizepic(this) border=0>

2.低温肉制品方兴未艾

肉制品生产由于加热杀菌温度不同,可分为高温肉制品和低温肉制品。高温肉制品一般指高温高压加工的肉制品,加热杀菌温度在115℃以上,如铁听罐头、铝箔软包装肉制品、耐高温收缩薄膜(PVDC)包装灌制的火腿肠等。这种高温肉制品的肉蛋白质过度变性,部分营养损失,肉纤维弹性变差;肉质太烂不结实,伴有过熟味,失去固有的风味,但货架期长,保质期更长达4个月以上。

低温肉制品是指在常压下通过蒸、煮、熏、烤加工过程,使肉制品的中心温度达到75℃-85℃,通过杀菌处理加工而成的肉类制品。产品具有鲜嫩、脆软、可口、风味极佳的特点。在加工中,肉蛋白质适度变性,基本保持原有弹性,肉质结实有咀嚼感,最大限度保持原有营养和固有的风味,在品质上明显优于高温肉制品,但货架期短,保质期数天至十多天,不便长途运输和保存。低温肉制品因其加工技术先进,科技含量高,营养损失少,产品风味特殊,色泽鲜亮,现已风靡欧美市场,成为世界性的产品。2001年来,低温肉制品在中国迅速发展起来,销售额不断扩大,尤其在北京、上海、南京等大城市,销售更为火爆。

从目前来看,中国高温肉制品的市场份额大大高于低温肉制品,但从长远来看,随着人们认识和生活水平的提高,高温肉制品的市场会逐渐缩小,低温肉制品将会对肉制品市场形成更大的冲击,并从根本上改变肉类产品结构和人们的消费习惯,低温肉制品将会成为中国肉制品未来发展的主要趋势。

3.西式肉制品发展势头强劲

十年来,西式肉制品以其鲜嫩、营养、方便、卫生为特色,正被越来越多的国人所接受,占了半壁江山,其产量还有不断增长的趋势,未来的发展空间还很大。为不断开辟肉制品加工新领域,迎合中国人的口味,将中式产品丰富多变的风味融于西式肉制品中将是一个发展方向。

4.传统肉制品逐步走向现代化

中国传统肉制品历史悠久,品种丰富多彩,色、香、味、形俱佳,深受广大消费者的欢迎。自80年代以来,一些肉类科技工作者,自发地开始用西式肉制品的研究方法、观点、技术、材料和仪器来研究中式肉制品,并取得了一些成绩。近几年,中式肉制品正由传统的作坊制作向现代工厂化生产迈进,在保鲜、保质、包装、储运等方面获得突破,“老字号”重新焕发出新的生命力。

5.牛羊禽类肉制品消费增加

在肉类生产结构中,牛羊禽肉由80年代中期的15%上升到目前的35%。牛羊禽肉低脂肪、高蛋白,不仅是优质的肉类产品,而且是清真肉制品的主要原料。与猪肉行业比较,牛羊禽类行业刚刚进入快速成长阶段,行业销售收入年增速在8%以上,产业离散度高,尚未形成有绝对竞争优势的龙头企业。中国的牛羊禽类行业因其有着巨大的成长空间和良好的市场前景,显示出很强的投资吸引力。

6.开发新型肉类保鲜技术

为了延长肉类的货架期和保质期,保证产品质量,研究生肉和低温肉制品的保鲜技术,是肉类生产中迫切需要解决的课题,具有现实意义。国外应用新型烹饪保鲜技术、辐射技术、微波技术、高压脉冲技术、高压技术、超声波技术和新包装技术保存肉类食品已取得一定进展。中国学者应用乳酸链球菌素、壳聚糖、茶多酚、甘露聚糖、海藻糖、溶菌酶、有机酸等保存肉类食品一直处于研究阶段,一旦获得突破,将会开创肉类保鲜技术的新领域。

四、行业发展趋势

中国改革开放后20多年的经济增长,引起食物消费和食物结构的变化,其最大特征就是肉类产品消费增加。参照发达国家的肉类行业发展轨迹,中国的恩格尔系数降到30%以前,肉类行业都将处于稳定增长阶段。过去的10年肉类产品年产量平均递增6.7%。行业从市场中得出的结论是:80年代有产品就有市场,90年代有广告就有市场,21世纪,有信用、有品牌才有市场。在未来的3-5年,肉类行业将呈现以下发展趋势:

1.国内市场需求变化将带动肉类食品行业加快结构调整和产品优化,单一肉类品种主导市场的格局将被多样化混合品种所替代。猪肉消费会保持绝对量的增长、相对比重的下降;牛肉、禽肉消费的相对比重将持续快速上升。目前居民肉食消费以购买热鲜肉为主,冷鲜肉和各类肉制品所占比重较小。随着人民生活水平提高引起的消费习惯变化,各种精深加工的分部位冷鲜肉、小包装肉、半成品肉、冷冻肉、熟肉制品以及以肉类为原料的方便食品、功能性食品、休闲食品和旅游食品的消费将明显上升。

2.对肉类消费安全日益重视,有利于加快形成肉类食品卫生质量保障体系。目前肉类市场竞争中,质量及消费安全问题已摆上重要位置,国内消费对肉类食品的需求也进一步从量的满足转向质的提高,尤其是注重肉品的卫生质量,以金锣保鲜肉为代表的品牌冷鲜肉渐成新宠。

3.高新技术和先进营销方式的应用,为肉类食品行业的发展提供了有力的支撑。各种高新技术应用的重点主要集中在食品的安全、卫生、方便、降低成本和保护环境等方面。肉类流通已基本实现了“冷链”化,采用配送、连锁超市、肉类专卖店等现代化方式经营。这些先进技术和营销方式,对国内肉类食品行业的产业升级将发挥积极的促进作用。

4.市场体系和企业组织体制的日趋完善,将为肉类食品行业的发展创造更为规范的市场环境和竞争格局。加入世贸组织,我国肉类食品行业对外开放的程度将进一步扩大。国外资金、先进技术及管理经验的引进和利用,有助于我国肉类行业与国际水平、国际市场接轨。但我国肉类产业结构总体起步较低,大量产品品种以内需型为主,市场体系不够完善,在相当程度上制约着肉类产品有效参与国际市场竞争。在国际化竞争形势下,肉类食品行业必须提高加工水平,增加产品科技含量,确保产品符合安全优质的要求,以应对未来的市场竞争。

5.在数量持续增长的同时,质量的提高和品种多元化正在成为肉类发展的主方向,制约肉类供给的时代已经成为历史,消费者选择占主导地位的买方市场已初步形成并有迅猛发展的势头。然而,由于后续深加工落后,国内肉食初级加工产品多,精深加工产品少,品种单一,品质欠佳。这些情况从反面说明了中国的肉类市场还没有完全进入成熟期,蕴藏无限发展潜力。

五、热点话题:肉类企业三地股市显身手

中国肉类企业近年来发展迅速,在三地资本市场均有涉猎。目前规模较大的企业有双汇发展、大众食品和雨润食品三家上市公司。新加坡市场还有联合食品和中国食品,国内还有草原兴发、罗牛山、福成五丰、ST春都、和ST金牛等。我们认为从经营的角度来看,河南双汇、大众食品和雨润食品是最具有可比性的。下表将三家上市公司在资本市场融资的主要动作进行总结:

上一节的分析显示,国内A股和香港主板的肉类企业的首次发行市盈率在各个细分行业中最为集中,均为15倍上下,而新加坡主板的肉类企业发行价格却低至5倍左右。而这三家企业的对比中更能清楚看到三地资本市场的特点。双汇发展是三家企业中的第一家上市公司,两次发行市盈率分别为14.3和20.58,融资总额为9.1亿元人民币。紧随其后的大众食品在资本运作方面显然更为热衷,短短两年时间里,就在新加坡和香港两地上市,并多次进行增发,融资额高达12.4亿元人民币,然而,大众食品的IPO和增发配售的市盈率都很低。这一方面是新加坡市场整体发行价格较低,另一方面则是由于公司缺乏透明度,而与同类企业相比,大众食品享有特别高的毛利率,受到广泛质疑,因此大众食品不仅发行价格低,而且股票交易价格始终较低。2005年10月在香港完成IPO的雨润食品,融资额高达16.9亿元人民币,是三家企业中融资额最高的,而14.6倍的市盈率,虽然与国内同类企业相仿,但也远远高于香港其它的食品企业,是仅次于蒙牛乳业和王朝酒业的第三名。下表列示了三家企业的经营业绩和近期股价:

表10三地主要肉食品上市公司经营业绩和股价情况比较

onmousewheel="return bbimg(this)" height=146 width=535 onload=resizepic(this) border=0>

首先讨论大众食品在资本市场的运作历程。2001年3月14日,大众食品出让13.5%的股份在新加坡上市,共筹集资金3亿元,2002通过介绍方式在香港上市,通过配股筹集资金4.6亿元,同年还在新加坡以配股形式募集资金4.7亿元。大众食品喜欢实行“高派息”政策,主要股东更是通过分红派息获得丰厚回报。大众食品持有的“金锣”品牌近几年的发展势头不如双汇和雨润,很可能是就是由于股东更侧重于资本市场的逐利行为,产业决心不如雨润和双汇。而企业的这种发展思路,也导致投资者的反对和怀疑,致使企业股价远远落后于雨润和双汇。

同样走红筹路线的雨润食品在上市的道路上却表现更为抢眼。首先,雨润在上市之前已经引入三家大牌战略投资者,其中高盛持股比例为6.75%,新加坡政府投资公司持股比例为3.46%,而曾经成功运作蒙牛案例的鼎晖投资则持股3.65%。除此之外,高盛和国泰君安联合成为雨润的上市保荐人。有了资本大鳄的加盟,有了著名投资银行操刀,雨润在上市过程中表现得非常成熟稳健,被国际各大机构投资者所追捧,香港零售部分超额认购156倍,国际认购部分超额认购21倍,认购总金额近80亿美元。

雨润较为成功的运作模式到目前为止显然收到了很好的效果,一方面,国内资本市场日渐成熟,企业家对资本市场的认识也逐渐理性,同时,企业家也更加熟悉国际资本市场的运作模式,尝试把引入战略投资者这一国际通行的发展模式纳入长期资本发展计划。

爱华网

爱华网