“一切历史皆是当代史”。历史是由“真实”构成的,然而却并不被真实地叙述。惯常的经验是“当代生活”将是宣告一切“历史生活”终结的开始,它与历史生活在本质上全无相似,尽管承认当代生活在时间意义上是历史生活的延续。但几乎在所有情况下都证明惯常经验的不可靠,无数的“当代生活”被后来的“当代生活”视为历史生活并且同样试图证明自己的独特性。历史对于未曾经历者只存在于叙述当中,而现实的被“叙述”则令人疑惑。“叙述”是无奈的选择,多数情况下造成了事实与被叙述的“事实”的不符,而所谓的独特性在某种意义上只是被叙述的“事实”而已。个人乃至民众不可能直接感受到真实的生活,在历史(或政治)宏大叙事中只能被边缘化或者自觉地纳入被叙述的“事实”体系中。哈耶克主张用一些呈现于历史中的老眼光来看待当代生活中的“新问题”。他说,“用有些呈现于历史中的老眼光来看待‘新问题’。比起各种貌似新颖的理论来可能更具有说服力。比方说,研究当下国情的学者,如果能看看拿破仑治下的法国,或是俾斯麦当政时的德意志第二帝国,那么对今日的社会情状也许会有更深入的了解。”(《哈耶克传》 阿兰·艾斯伯坦 著 秋风 译)历史的相似性为老眼光提供了新舞台。这种“入场”(见《黄河边的中国》,曹锦清著。指研究问题的视角或基点)形式的有益之处在于,它提供了当代生活的参照系,使民众易于把握真实的事实而不是被叙述的“事实”。 在上述的基础上,我愿意将“经济学的眼光”也视为把握真实的“入场”形式,并且与其站在赞同的立场不如站在批评的立场。当然,采取批评立场的目的在于促使事物良性发展。在一两年前我们还在为GDP的高增长而感到自豪,却未去思索支撑GDP高增长的方式是否合理以及GDP标准的局限。根据瑞银分析师的估计,2003年中国占全球的GDP和出口总额约为4%和6%,但却消耗了全球48%的水泥、27%的钢铁、35%的铁矿石和近20%的铝和铜。可以这样说,中国近一两年的经济增长是以巨大的资源消耗来支付的。(《中国经济不能承受之重》,陈昌华 文)这种“忽视”导致的负面影响已经开始显现,过去一年多时间,全球原材料价格由于中国需求的带动而大幅上升,出现了原材料紧张的局面。 尽管现实中问题仍在上演,然而反思却必须进行。相对于近期以《南风窗》领衔的媒体对GDP的质疑,经济学在更早的时候已经做出了解释。美国科学家巴克莱和塞克勒提出了社会净福利函数(NSW),它是对国民净收入(NNP)的一种“绿化”,是从NNP中扣除恢复生态环境良性循环所需的支出后,得到的一个新指标。在协调经济发展与环境质量的关系方面,他们给出了以下方程式:NSW=NNP+(B-GC)-AL (B----未被认识的非市场性经济发展有利条件,如增长的业余时间,知识的积累,改善的保健等;GC---- 为发展经济的费用,包括情报、管理等,以及减少污染所花费的劳动力和金钱;AL----环境恩惠的损失,包括噪音的增加,烟雾的增多,风景区的商业化演变等。)在对上述方程分析研究的基础上他们得出结论:在经济发展过程中,效益的追加部分增加时,为它支付的费用也必须增加,当追加费用等于追加效益时,经济就必须停止发展,否则会引起环境恶化。(《环境经济学概论》,严法善编著)同时,由于GDP衡量的局限性(它只能衡量国富,民富),国际上又提出了衡量人的幸福快乐的标准,即GNH(Gross National Happiness,国民幸福总值)。它强调的是“政策应该关注幸福,并应以实现幸福为目标。”(《南风窗》2004.5月下《从国内生产总值到国民幸福生产总值》,秦朔 文)

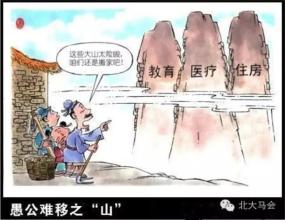

在经济急速增长的过程中,经济增长的目的被遗忘。它关注的焦点不再是提高民众的福祉而是经济增长本身或者一部分人(既得利益集团)的利益。 NSW的重大意义就在于经济增长并非天然合理,甚至当追加费用等于追加效益时,经济也必须停止发展。无疑给人以极大的思想冲击。而GNH则体现了“以人为本”,回归到经济增长的本义。 与之类似的经济问题以及政治、法律、社会问题的重新认识将有助于民众摆脱被叙述的“事实”,重新带来幸福感、尊严感、权利感,这也是宪政社会的真义所在。

爱华网

爱华网