公有经济的产权治理结构按照公有化程度可以分为两种:全民所有制和集体所有制。其产权结构安排的特征在于,在一定范围内(前者为一国公民,后者为特定组织)的成员平等的享有财产权利,平等的作为财产的所有者和收益者,共同而非独自的实施对公有财产的处置权。由于公有财产本身所有权结构的特殊性,财产所有人无法直接对财产实施其权利,一般通过国家中央政府或地方政府来实施所有人职责。这种特殊性导致公有经济中委托人的二元特征:即以个人作为财产所有者的直接委托人和以政府作为财产所有者的间接委托人。以往的理论分析,多数将国家直接理解为第一层代理合约,将地方政府理解为第二层代理合约,但本文认为这种方法存在明显的缺陷:首先,国家和政府作为一种政治存在是依靠政治市场的委托代理形式实现的;其次,国家和政府并不符合法人和自然人的特征要求;其三,从委托人和代理人以自然人身份为载体的特征来看,国家和政府是无法成为代理人的。由此,本文将国家和政府视为公有经济中的间接委托人。即直接委托人授权国家政府管理资产,因此公民共同拥有的财产取得了“国家所有”的形态。值得注意的是,国家作为政权组织形式,本质上具有暴力潜能的特征,其间接委托资格的获取由于政权的合法性被认为是一种“一致同意”的结果,但直接委托人并不具有退出自由。这导致直接委托人行为受到以下两种约束:

2.1信息成本和政治程序

现代政治理论和经济学常常采用人人平等的契约关系来阐述民主决策问题。社会契约被设计为用来提供有效的产权制度、保证充足的(市场无法提供的)公共用品。[1]一人一票的政治原则被认为是最优的政治程序,但这一程序被认为是建立在免费信息的基础上的。近年来,关于信息有成本的观点在政治学和经济学的领域内被广泛认同,学者们开始用信息成本的理论反思民主国家的政治和经济交易问题。他们认为:产权结构的不同安排会导致人们收益和成本的不公平分配,而导致这一结果的原因则是由于信息在收益者和受损者之间的不对称分布。[2]

布坎南在其公共选择学派的名著《一致同意的计算》中,证明了一致同意的直接民主政治程序由于高昂的成本而无法真正实施,现实中的政治程序多采取间接民主制(代议制)或多数票原则(简单多数或比例多数)。但政府行为和政府目标很大程度上受政治家和政治官员的动机支配。[3]

出于信息成本和政治程序的约束,直接委托人行为如何实施呢?如果我们接受新古典经济学关于经济人的同质性假说,那么直接委托人行为的目标就是追求收益最大化。但由于要在投票中真实显示其偏好需要支付极高的信息成本,而这一成本甚至会高出个人在公有财产中的份额和预期收益,因此最优的行为选择是“不作为”,以降低成本支出。此外,由于政治程序中理想最优的一致同意的直接民主无法实施,实际中采取的间接民主投票并不被认为是一种理想的民主决策方式。关于间接民主的缺陷,休·史卓顿在《公共物品、公共企业和公共选择》一书中做过详细的分析。他认为:(1)多数票规则难以获得均衡结果;(2)多数票规则会导致对公共决策控制权的争夺;(3)多数票规则会导致选民对公共选择活动的冷淡。[4]由于民主投票决策的有效性和投票人数严格相关,在人数过多时,一人一票的民主机制会弱化个人偏好显示的影响作用,对投票显示冷淡完全符合经济人的理性假设。

显然,关于信息成本和政治程序的分析,并不利于我们得出一个关于公有经济有效率的结论,但这也并不直接否定公有经济存在的合理性。科斯定理通过论证交易成本的存在,说明了明晰产权的重要性,但其理论主张明显认为私有产权比公有产权更加有效率,因为私有产权因为产权清晰可以降低交易成本,公共物品供给效率的提高也在于产权明晰的改革。公共选择学派继承了科斯的观点,进一步将经济人假设引入政治市场,论述了政治失灵的害处并不小于市场失灵,布坎南通过论证直接民主的高成本和间接民主的缺陷,认为救治政府失灵的两条出路是引入市场化改革和宪政改革。主张公共品供给效率的提高要通过明晰产权、引入竞争和重建偏好显示机制来实现。但关于产权学派“明晰产权”的理论主张,似乎到目前为止仅仅为公有经济改革提供了“私有化”这一唯一的出口。

2.2集体行动成本和“搭便车”问题

在公共选择学派和政策原则理论中,集体行动被认为是公共决策的结果。大凡涉及所有或部分成员的利益都必须在相关范围内实行民主投票式的公共决策。集体行动由于关系每个成员的成本收益,因此必须由所有成员投票表决。但这种集体行动需要支付极其昂贵的成本。集体行动成本主要表现为:(1)让每个投票人真实显示其偏好的激励成本;(2)收集与集体行动结果相关信息的成本;(3)为签订和履行集体行动契约所要支付的成本。集体行动成本的存在会导致两种结果:一是间接委托人由于直接控制财政和国家权力,他们由于不具有完全的集体决策理性,政治官员会受政治支持最大化影响而偏离直接委托人目标函数,并将集体行动成本转嫁给直接委托人;二是直接委托人由于分散化无力联合对抗政府强加的集体行动成本,而选择采取搭便车的投机行为。自阿尔钦和德姆赛茨的“团队理论”和公共选择理论盛行以来,搭便车问题被认为是集体行动中的最大障碍。搭便车行为的出现实质上是集体行动中个人采取的转移成本的博弈策略。该行为在公有经济中既是一种投机行为,又是一种无奈的选择。因为公有经济由于缺乏激励和内在的平均主义特征,导致直接委托人如果采取合作就必须面对被转嫁成本的危险,而由于约束搭便车行为的机制不健全,合作博弈的可行性被极大的弱化。尽管,搭便车问题被认为是集体行动的天敌,[5]但面临这一问题的不单单是公有经济,随着规模经济和企业组织的扩大,股份制企业由于“队生产”的特征,同样面临这一问题,区别只在于何种治理结构能够更有效的提供纠正“搭便车”行为的激励和约束机制。

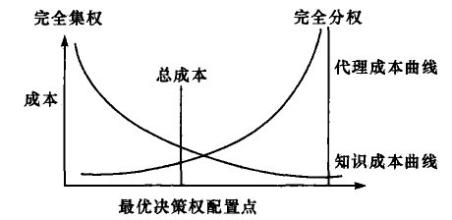

尽管我们从理论上分析了公有经济委托人行为面临的主要问题,并且证明了约束公有经济直接委托人行为的约束在非公有经济中也是委托人必然面临的问题,但要清晰的分析公有经济中委托人的行为仍然存在困难。这一难题主要表现在,公有经济的代理层比非公有经济的代理层更加复杂。由政府充当的间接委托人首先要经过政治市场的委托代理才能形成相应的治理机制,但政治代理的官本位特征在市场化改革中必然要走向经济代理合约,才能使公有经济真正成为市场主体。从这一角度讲,公有经济要先签订政治代理合约然后才能进入经济代理合约。但非公有经济则不需要政治代理合约的步骤,这显然更利于降低交易成本。政治代理合约的特殊性在于,其代理人是政府官员,其可资利用的重要资源就是手中的权力,政治市场的信息不对称为官员寻租提供了机会。同时,政治市场特殊的双边垄断关系和政治市场代理人和委托人在预算规模上的目标一致性,会导致政府规模不断扩大,这无疑增加了直接委托人的交易成本。

此外,转型经济改革中,公有经济的特殊地位为公有经济的产权改革增加了困难。尽管在接受股份制和公司制改革的基础上对公有经济改革获得了广泛的共识,但私有化的主张仍然受到了广泛的批评和指责。这些指责主要针对私有化和产权改革中由于信息不对称、权力介入和直接委托人的“局外化”引起的侵吞国有资产和国有资产流失问题。我们认为,由于转型改革的政府主导型特征,国家作为间接委托人会比直接委托人更能发挥委托人的作用,而直接委托人由于制度改革处于供给主导阶段,更大程度上是改革的客体而非主体。尽管目前,转型经济的制度改革有从供给主导向以地方政府为载体的中间扩散型阶段过渡的倾向,但并未进入需求主导型的制度改革阶段。[6]因此,公有经济改革中国家作为主要行动集团的间接委托人更能发挥委托人作用。

[1] 对于政府配置和分配职能的讨论,可见马斯格雷夫(1976),Public Finance in Theory and Practice. New York:McGraw Hill.见第一章。

[2] 这种见解可以见于斯蒂格勒和斯蒂格里茨等在信息经济学和管制经济学方面的成就(1961、1962、1971)。

[3] 参布坎南:《一致同意的计算》,中国社会科学文献出版社,2001年。

[4] 参:『澳』休·史卓顿:《公共物品、公共企业和公共选择》,经济科学出版社,2003年,P6-7。

[5] 『冰岛』斯拉恩·埃格森特:《经济行为与制度》,商务印书馆,2004年10月,P63。

[6] 参见:杨瑞龙:《中间扩散型制度变迁假说与地方政府的创新行为》,天则所内部讨论稿(1999);《我国制度变迁方式转化的三阶段论》,经济研究,1998(1);《阶梯式的渐进制度变迁模型》,载《转型经济学前沿专题》南开大学出版社,2003,P172-187。

爱华网

爱华网