2006年,已经悄悄的落下了帷幕,即将迎来一个新的葡萄酒消费年度,不由得需要我们对过去一年中行业所发生或者出现的一些主流事件作一些“拆解”和“推敲”,以为日后的“扎实”工作提供有益的探索。在已经过去的2006年度,中国葡萄酒行业可以说在企业的共同努力之下,在步履稳健中划上了一个圆满的句号,规模以上企业实现销售收入129亿元。本短文旨在回顾和总结国刚刚过去的一个年度里葡萄酒行业出现的一些主流事件及其所折射出来的发展趋势,并分析了事件背后值得我们反思的若干问题,希望能够与大家共享与共勉。1.产品高端化从2002年以来,主流品牌张裕、长城、王朝、新天、通化和云南红等将产品高端化的升级换代提上了日程并在市场上屡有斩获,华夏长城1992年份酒、张裕1995年份解百纳和张裕卡斯特等等高端产品都是这一进程的市场产物。产品高端化依然是2006年度的一个现象,也是我们不可回避的一个话题,可以说也进一步巩固了近几年来中国葡萄酒高端市场的开拓成果。2006年,张裕钓鱼台、张裕冰酒、长城小产区酒和云南红葡萄烈酒等具有代表性高端产品的良好表现都能够映射出高端市场给葡萄酒企业所带来的“盛宴”景观。高端产品,一个直接的表象就是其较高的市场价格,但是其实又不能简单的与高价格画上等号。笔者先前曾经试着将高端葡萄酒产品定义为:既能够做到高价格与高质量的和谐统一,还能够渗透品牌文化,葡萄酒消费者在享受到“物有所值”的产品同时,更多的将是去体会产品和品牌所能够带来的精神层面上的愉悦感受。可见,产品的高价格并不一定代表的是产品的高品质。中国葡萄酒市场消费环境并不成熟,最突出的表现就是葡萄酒文化还有待进一步的加强,简单来说,还有太多的尚在消费葡萄酒的消费者对于葡萄酒的基本知识知之甚少。那么,如果我们用“马马虎虎”的所谓高端产品来应付国内不慎成熟的消费环境,那么无异于在滥用消费者对于品牌的信任,通过产品的“暴利”来实现品牌的“暴力”,来对消费者进行赤裸裸的“掠夺”,无非透支的是品牌的信誉和潜力。关注产品本身,切忌“营销崇拜”,让葡萄酒这一本来的快速消费品的品质与价格“接轨”,也是葡萄酒企业在开拓高端市场时不应该回避的话题。aihuau.com2.品牌国际化进军国际市场去分一杯羹,可以说是任何一个中国企业的品牌“梦想”。在中国葡萄酒行业也不例外。2006年度可以说是国内葡萄酒主流品牌布局国际化的一个开端,主要的活跃品牌为国内葡萄酒第一阵营的企业如张裕,长城和王朝。并且每一个企业还开出了相对明确的国际市场开拓时间表。例如:张裕短期目标是在3年内实现海外销售份额占总量的三成以上,最终实现海外市场与国内市场的比例达到1:1;中粮酒业将加大对国际市场的投入,准备拿出总投入的10%打开法国、英国等国际市场;王朝将对澳大利亚一家大型葡萄酒厂的股份收购,还准备收购法国的一个酒庄,专门生产高档葡萄酒。2006年12月8日,烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司与新西兰凯里凯利酒庄(Karikari Estate)在北京宣布,双方合作推出“新西兰张裕凯利酒庄”的全新联合品牌,更是为张裕的品牌国际化添加又一强有力的注脚。在商言商,国际化并不是一种情绪、一种冲动。TCL、华为、联想和海尔等这些国内品牌巨头可以说在中国企业国际化道路上有了有利的探索,但是其中所暴露的问题和产生的教训也凸现出了中国企业在国际化进程中不成熟和不理性。诚然,中国葡萄酒主流品牌所作出的国际化努力其实是一种行业和品牌的进步行为,但是从近几年来国内市场的不和谐声音来看(主要围绕的是葡萄酒的质量问题,如九问张裕、长城进口葡萄原酒泄漏和王朝橡木桶陈酿干红事件等等),中国葡萄酒行业要想在国际市场上“突围”,其实还有太多的工作要做。加之,葡萄酒在国际市场作为一种典型的快销品,消费环境已经相当成熟,给我们提出的挑战也不可谓不高。我们应该扪心自问,企业价值观、员工储备、国际市场开拓战略等等问题都是我们在“昂首阔步”地挺进国际市场之前应该是先回答好的问题。国际化,我们真正做好准备了吗?3.洋酒的“恋战”2006年10月,法国MAAF集团旗下的专业葡萄酒公司Savour Club Asia(中文名字“品醴汇”)在北京宣布成立,公司将在集团经营的3900余种葡萄酒中选出最适合中国消费者的品类,预计这些产品将在2007年春节上市。2006年10月,由“葡萄牙商务专员公署”、葡萄牙酿酒合作社联合总会与中国国际贸易促进委员会广州分会在广州举办“葡萄牙酒展示与品试会”,该次活动共汇集了来自葡萄牙国内九大产区的高品质产品。2006年11月,由美国加州餐酒协会协同24家加州酒商在北京进行了一年一度的“品为阳光、加州餐酒”葡萄酒系列推广活动,进一步加大对中国市场的渗透力度。2006年度洋葡萄酒一系列的营销活动在这里不一而足,但通过以上的事例也能够充分说明洋葡萄酒对于中国市场开拓和投入的热情有增无减。

洋葡萄酒可以说切入中国市场的时间也不短了,但就单个品牌的市场开拓来讲其中鲜有表现杰出者。但是他们还是能够发扬“一不怕苦,二不怕累”的“革命乐观主义”精神,屡败屡战,目的无他,只不过是看中了中国葡萄酒市场的巨大潜力,目前,洋葡萄酒在中国市场的份额(包括进口瓶装酒和葡萄散酒)维持在10%左右。另外与其他洋酒品牌形成鲜明对照的就是卡斯特在中国市场“单飞”之后的高调介入与开拓,而且取得了令人刮目相看的销售业绩,洋葡萄酒的反攻在意料之中,但短短三个季度所取得的成绩亦在我们的意料之外(突破700吨,已经相当于中国国内著名酒庄的水平)。与洋葡萄酒的市场开拓更加注重葡萄酒文化的宣扬所不同,国内太多的葡萄酒企业往往注重度与市场的短期攫取,在消费者主义逐渐崛起的市场环境中,我们是否应该向洋葡萄酒企业一样,静下心来,做一个既注重消费培育又注重市场成绩的“全能冠军”。4.冰葡酒预热冰葡萄酒亦称为冰酒(英语Ice wine,德语Eiswein),属于甜型葡萄酒,最早产自德国。由于对酿酒葡萄原料、种植区气候条件以及酿造工艺等方面都有着严格的要求,产量较低,目前全世界的冰酒产量一直维持在1000吨左右,因此,冰酒在葡萄酒产品体系中属于一个高贵稀缺的分支,被人们誉为“液体黄金”。2000年以来,中国市场上逐渐出现了冰酒产品,而且中国葡萄酒市场在近年来还出现了高端化的趋势,这也为冰酒消费的进一步扩张奠定了比较稳固的消费基础。2006年9月6日,张裕公司与加拿大冰酒企业奥罗丝冰酒有限公司在北京人民大会堂正式签署协议,将共同在辽宁省东部的桓龙湖畔打造全球最大的冰酒酒庄。通化葡萄酒、辽宁亚洲红、甘肃莫高、伊犁葡萄酒厂、甘肃祁连葡萄酒业和长白山酒业集团等也一直致力于冰酒市场的培育与开发。行业龙头的高调切入,相信也会带动东北产区乃至整个中国葡萄酒市场的冰酒消费热潮。但是,冰酒在中国没有真正意义上的生产标准这一现实难题,让我们不得不为这一正在预热的高端市场捏一把冷汗。由于缺乏必要的生产标准,市场上冰酒产品鱼龙混杂,质量参差不齐。主要问题表现在:酿造冰酒葡萄原料泛化、用人工冷冻来冰冻葡萄原料、人工补加糖份来提高糖度、进口浓缩型葡萄汁进行稀世等等。另外,更有甚者,许多不负责任的厂商还推出了许多假冒冰酒产品。而原先被业界热议的葡萄酒新国家标准迟迟未能出台,也充分反映了中国葡萄酒市场的不牢固根基并非是一纸标准所能在短期之内所能够解决的。冰酒是否也会像年份酒、品种酒、陈酿酒、酒庄酒和产区酒一样在发展的过程中成为下一个为市场所质疑的“焦点”?我们暂时还不能获得一个比较乐观的答案。将冰酒及早纳入国家地理标志的管理范畴,并建立严格的企业标准,循序渐进、文火慢炖,应该是我们在“无标准”状态之下生存的良好选择。5.进口酒激增2006年1月至7月,中国进口葡萄酒约6.06万千升,同比增长88.8%,进口葡萄酒的数量已经超越了去年全年的总和,而且其中大部分为散装进口酒。以我国最大的葡萄酒烟台产区为例,根据烟台海关提供的数据,2006年前三季度,烟台口岸进口葡萄原酒(散酒)1.475万千升,同比增长4.5倍的同时,进口葡萄原酒的均价也下降到每升0.56美元,比去年同期的0.7美元/升下降20%。 2006年度进口酒的激增,一方面受到近两年来国内酿酒葡萄遭遇灾害性天气导致葡萄减产的因素影响,另一方面葡萄酒进口关税近年来的大幅下降使得进口散酒在国内市场也极具竞争力,国外企业也趁此机会加大了对于中国葡萄酒市场份额的抢占和争夺。此外,在中国和智利双方政府在2006年度签署的双边经贸协议中,中国将对于来自智利的葡萄原酒的予以特别关税的优惠,这一举措将进一步加速本来就在中国市场“骁勇善战”的智利葡萄酒提供实实在在的持续竞争力。虽然进口散酒的企业也会为自己辩解说,他们将供应链条的全球化也纳入了自己的管理视野,但是中国酿酒葡萄种植基地粗放型的发展模式导致其不能为生产企业提供质优价廉的葡萄原酒,这其实应该成为产生这一现象的“始作俑者”。也许葡萄酒企业会抱怨国内果农的急功近利,其实恰恰反映的是葡萄酒生产企业采用“短线行为”来开拓市场和对于行业长期健康发展的“漠视”。如果说企业可以在全球范围之内采购原料,那么近在咫尺的国内葡萄种植基地为什么不能够为我们企业所重视,同样纳入行业的良性发展轨道中来,这样就不至于在今后在原料的品质和价格上“受制于人”,为自己在将来的竞争中赢得充分的“话语权”。如果我们国内的葡萄酒企业不甘愿沦为国外散酒的“灌装车间”,那么同样需要我们企业与酿酒葡萄种植基地之间形成真正的战略合作关系,互相协助,互相扶持,酿造出深具“中国个性”的葡萄酒产品,以飨市场。要知道,如果没有良好的原料基地作为中国葡萄酒行业发展的基石,那么当我们在为所取得的成绩欢呼雀跃时,也只能是“掩耳盗铃”式的狂欢。过去的2006年已经成为历史,然而要以更将饱满的精神和热情来迎接将来市场的更高挑战,我们还是要提醒企业能够及时的勇敢直面自身以及行业“成长的烦恼”。未来的日子还有很长,中国葡萄酒企业只有默默耕耘,未雨绸缪,才能为品牌和行业赢得将来更大的胜利!

爱华网

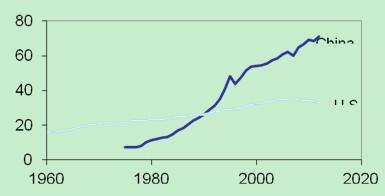

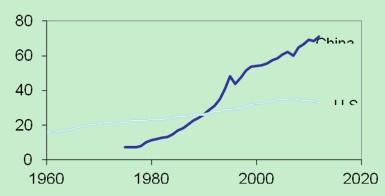

爱华网