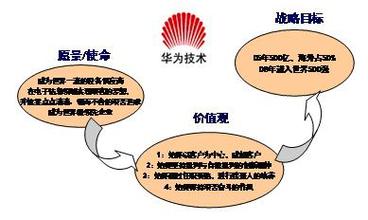

华为:距峰顶最后一千米的踯躅(二)

华为的异军突起表明中国企业能够攀升到价值链高端,在高技术行业重演在低端制造业的巨大成功。华为能够在提供与国际一流厂商同等技术水平而具有低于竞争对手价格的产品,形成了可依赖的竞争优势。而这种优势主要源自低成本的智力型人力资源这一比较优势。

国内工程师的薪资只有发达国家工程师的很小一部分。西门子曾专门研究过华为的成本结构。华为研发的人均费用为2.5万美元/年,而欧洲企业研发的人均费用大概为12万~15万美元/年,是华为的6倍;华为研发人员年均工作时间大约为2 750小时,而欧洲研发人员年均工作时间大约1 300~1 400小时,人均投入时间之比为2∶1;依照2004年的数据,华为有13000开发人员,研发人员的数量差不多相当于AT&T贝尔实验室,只花费相当于西方公司一两千工程师的支出。假设开发效率为西方公司的50%~80%,那么研发强度相当于10~12万名西方公司工程师的工作量,接近大多数西方公司的6~10倍。因此在产品响应速度和客户化服务方面反应较快,这就是华为能以弱胜强的核心优势。也成就了华为交付成本和交付效率在业界形成良好口碑。华为曾用3个月时间完成了欧洲老牌设备商花了6个月尚未完成的项目。在45天内就完成了一般需要半年以上时间完工的智能网的安装、测试和运行工作。尽管华为投入了数倍于对手的人力,总体上成本还比别人低,使成本优势直接转化成了竞争优势。

华为能在高端市场上站住脚靠的是自主研发了全球尖端核心技术。华为是“世界少数几家能提供下一代交换系统的厂家”。对技术公司来说,贴近市场是必须走出的一步。在印度班加罗尔、俄罗斯莫斯科,美国硅谷、瑞典斯德哥尔摩,华为雇佣本地人打造自己的核心竞争力。华为已加入45个国际标准化组织,是中国申请专利最多的企业,专利申请连年高于100%增长,年专利申请量超过千件,其中有85%是发明专利。华为出品的通讯产品大多基于自己研发的独立产权产品,能够全面呼应顾客的需求。3G坐拥数项行业创新。

在研发投入上,华为的投入比例已达到国际高技术公司的平均水平之上。市场领先度与跨国公司基本达到一致。80%以上主要产品采用前沿技术。正是拥有上千个核心技术专利,华为才能与世界上顶级的供应商同等谈判,共建联合实验室,同步开发最先进的产品。2004年底,华为中标荷兰3G网络,为客户提供先进的基于R4软交换的的解决方案,英国电信选择华为的方案中拥有很多创新。

华为的基础研发实力还不能与世界顶尖同行相提并论,华为需要关注核心技术的变化,在有前景的技术上获得成功,意味着要选择那些能成为规模市场主流应用的技术产品作为研发方向。在许多细分市场中,早期进入的通信巨人是标准的持有者,华为只能将已有的应用开发与其他技术厂商以一揽子协议的方式共享,以此借鉴更先进的技术。华为已与多家电信巨头公司达成交叉许可协议,明显加速了华为在全球扩张的步伐,华为基于市场的应用开发的产品已进入了数十个国家。将来的一段时间内,应用层开发是华为的侧重点。目前,应用层面开发投入占总体研发的70%。

1999-2004年华为研发投入情况(亿元人民币)

虽然华为在国际市场已取得较大进展,但仍未解决持续增长问题。由于居高不下的营销费用,净利润水平非常低,要与国际大公司竞争,华为的技术研发保持低成本。当华为向更高层次的研发体系延伸时,原材料以及人才成本不再是主要的决定因素,有效的研发机制成为降低内部研发成本的关键。目前华为的研发费用浪费比例是国际最佳水平的二倍,产品开发周期总体上也比国际先进水平高出一倍有余。另外,对华为而言,海外市场本土化不可回避,本土化过程中成本上升,再加上为了在竞争中取胜而打出的“价格牌”,使规模扩大同时收益却不断降低。强大的竞争对手也开始在国内设立研发中心,争夺人才,华为不可避免要提高研发成本,这些成为严重侵蚀其竞争力的根本隐患。

1999-2005年华为收入与利润率

越是高端产品,国内的品牌国际影响力就越低。即使在发展中国家市场建立品牌的过程都相当漫长,更何况而在欧美发达国家市场,自有品牌建立的难度和投入都是巨大的。而在市场运作、核心技术,人才储备方面也不具备优势。华为成功销售的经验多累积于俄罗斯、泰国、南美等营运市场。但西欧、北美却占全球电信市场近80%份额,是华为的战略市场,最大的障碍是怎么能让客户认可华为的品牌。这个问题在短期内无法得到解决。要想创造出商业上有发展前景的产品和服务,华为必须密切注视并了解不断变化的市场趋势,积极寻找合作伙伴,与研究机构、供应商、销售商和用户建立牢固联系,优势互补,进入国际市场。在日本,华为选择NEC帮助自己快速实现了数据通信产品的销售;与欧美市场知名品牌3COM合资;与松下、西门子等建立了合作伙伴关系。华为还先后在俄罗斯、巴西、埃及等国建立合资厂。在沙特、伊朗、印度等国,通过当地合作伙伴,成功实现了当地生产。

点评:

不可否认,中国电信制造企业参与国际化竞争初期凭借的是劳动力的低成本优势,以及由此产生的价格优势。但制造的低成本优势在产品技术含量和品牌差异化大的高技术行业并不明显。这些行业的附加价值主要是来自研发和市场营销。以规模制胜的模式已被证明不适用。电信设备业制造低成本作为国内企业的比较优势无法形成长期的竞争优势。如果一个项目,跨国巨头投入3个工程师,华为可以投入18~30个工程技术人员还能在成本上与对手打平甚至略低。在研发费的构成中,直接和间接人工成本以及管理费、办公场所租金、办公费、差旅费等费用要占60%~70%,这就决定了中国高技术企业开发同种功能和技术水平的产品的研发成本,远远低于西方国家同行。另一方面,国内大学连续扩招,接近发达国家的大学入学率。几年后,研发人员数量就将接近发达国家,确保了企业研发的低成本优势长期存在。充分发挥中国电信制造企业研发低成本优势,对提升华为公司的国际竞争力起到了关键的作用。华为公司无论在国内市场还是国际市场拓展初期,均是采取低价策略,通过“人海战术”争夺市场。这在突破市场壁垒初期是非常有效的。对处于研发水平不足但急于寻求市场拓展阶段的华为而言,采取人力密集型的体系是必然也是唯一的出路。华为在越南与摩托罗拉竞标时,正是靠二次开发中的“人海战术”而一举获胜,也使其在中东等其他市场争取到了机会。

做国际市场仅靠价廉物美是不行的,更重要的是要形成自己的特色和品牌。华为中标决不仅仅是靠低价格取胜,更是靠领先的技术、优质的服务和快速满足客户需求的能力。强大的研发实力与高技术产业化能力,是华为在海外所向披靡的根本原因。华为在经历了第一阶段的创业后,自1995年起,凭借技术引入、技术合作和不断强大的技术研发,形成了成长性极强、技术资本收益率很高的业务体系,这是华为竞争力的核心。华为还用三年时间,重金聘请IBM对流程进行重整,使整体研发成本降低40%,通过管理提升进一步强化了核心竞争力。

细分的通信市场为华为应用层面开发提供了机会,在较小市场的成功积累可以壮大自己。在这些小型市场的反复较量中,可以积累经验,华为通过获得局部优势后,再向核心技术提供商靠拢。高技术产品的短生命周期特点,是提供了新进入者一个非常好的超越对手的机会,只要选择对了,就很可能成功。华为每年都将销售收入的10%以上投入产品开发,研发人员的比例也一直保持在员工总数的40%以上。华为的人才优势已具备同一流公司抗衡的能力,已初步具备与国际大型电信公司争夺市场的能力,已有相当数量下一代先导型产品。

爱华网

爱华网