《当代教育科学》2008年第3期第12-16页

摘要:决策的木桶原理在于解决资源配置瓶颈问题。穷人教育学是基于“木桶原理”的经济决策到教育决策的延伸,旨在达到从教育公平。因此,设计公平的教育政策是木桶原理对教育政策的诉求。以教育财政政策为例,从完全平等的原则与能力公平的原则设计教育政策,在教育服务的充足性、教育资源的配置效率和公正性方面,从横向与纵向教育资源分配上考虑教育产品的属性与提供的公平性以达到教育的均衡。

关键词:木桶原理 教育决策 政策设计

温家宝总理06年07年先后两次到北京师范大学慰问师生,重点强调教师与教育问题,温总理代表政府向社会发出强烈信号,要关注教育、关注教师才能更好的发展经济。因此,政府在教育决策与教师教育政策设计上有着重大的影响。

温总理的两次慰问在近期实际上解答了两个为什么的问题。一是为什么需要教育家办学的问题。因为经济的发展在人才,人才的培养在教育,教育的发展在教师。“我们的师范大学不是培养教书匠,而是要培养教育者,也就是教育家。”二是为什么要实施免费师范生教育的问题。国家需要教育家,当务之急需要吸引优秀的学生学教育,成为当代的教育家。免费师范生政策的出台旨在强化培养教育家办教育,教育家办中西部农村的教育,穷人教育学要关心弱势群体的教育。所有这一切都表达了政府教育政策的一种新趋势:关注教育公平,加强弱势群体教育,要让穷人的孩子都能上得了学,考上大学的都能上大学。中国经济的腾飞最终是农村的腾飞,是穷人的腾飞。只有教育资源走向均衡,全社会都有知识有文化,才能让穷人脱贫致富。

政府对教育的新决策,从教育系统之外给了教育在社会经济发展中的功能作了重新定位和空前的重视。仔细思考温总理一系列的讲话和政府最近出台的一系列教育政策与措施,能够解读出政府教育决策的理论基础、实施的紧迫性与政策制定的科学性以及需要进一步解决的相关问题。

一、政府决策的理论基础——木桶原理

无论是政府、组织还是个人,决策都贯穿于其所有管理活动之中。决策是管理过程的首要内容,也体现了管理的本质。管理成功的关键就是明智的决策。明智决策需要体现决策的全局性、和谐性。正因为如此,管理学家西蒙把决策视为管理的全部:管理就是决策。决策就是针对问题和目标,分析问题、解决问题。[1]美国管理学家彼得提出在管理学中有一个形象的比喻“木桶原理”可以来说明决策的重要。一个木桶无论有多高,它盛水的高度取决于其中最低的那块木板。说的是由多块木板构成的木桶,其价值在于其盛水量的多少,但决定木桶盛水量多少的关键因素不是其最长的板块,而是其最短的板块。这一比喻旨在说明管理中的资源配置瓶颈问题。这就是说任何一个政府、组织或个人,可能面临的一个共同问题,即构成其各个部分往往是优劣不齐的,而劣势部分往往决定其整个的水平。为了解决这个问题,我们在进行决策时就应该克服瓶颈问题。

温总理从“穷人经济学”讲到“穷人教育学”,从管理决策上都是讲资源的配置瓶颈问题。穷人经济学讲的是经济资源的配置瓶颈问题,而穷人教育学讲的是教育资源的配置瓶颈问题。这种决策的内在理论根据都是管理学中的木桶原理。社会要到达公平和谐,要共同富裕,走向均衡,需要解决的是最低的木板的补缺问题,即穷人的经济发展与教育问题。

可惜人们过去在进行决策时,通常对目标的选择上不是全体的而是局部的,不是和谐的,而是冲突的。我们过去关注的只是优势目标而忽略了弱势目标,往往出现决策瓶颈问题。通常对总体一分为二。以二元决策代替整体决策。

二元决策是一种典型的代价决策。在这样决策过程中就出现以牺牲一部分资源或发展为代价而成全另一部分的代价决策。从政府的总体决策看,是二元决策,优先考虑城市而忽略农村。从政府的教育决策看,也是二元的,取向于精英教育而忽视大众教育。从区域经济发展决策看,同样存在二元问题,取向东南沿海地区忽视中西部地区。从群体决策看,取向于财富优势群体而轻视弱势群体。

二元决策的危害性在于造成破坏性冲突。二元决策不仅仅是牺牲另一部分。决策时表现在以牺牲一部分为代价而成全另一部分。决策后的执行造成制度性不平等,从而人为造成差距或等级,未脱古代分封建制的痕迹。由于决策的不公平导致社会的不公平,社会的不公平导致社会的巨大差距,社会巨大差距造成的不平等导致社会不安定。经济发展不平等就会出现经济发展不均衡带来的资源浪费,人才流失和社会不平等。教育的精英决策导致大批的失败者,他们失去的不仅仅只是知识和技能,更多的是失去了生活的自信心和工作的创造力。而精英者也未必能成为精英,倒是浪得了沾沾自喜的虚名。这种教育给人作了人为的分层。西方的教育成层理论与劳动力市场划分理论对此有过充分的论述。那么如何解决二元决策问题呢?答案其实很简单,根据“木桶原理”的启示补齐决策瓶颈,决策应该从二元走向一体。政府决策中从城市走向三农;教育决策中从英才走向大众;区域经济发展决策时,要下好一盘棋,从东南沿海走向中西部;群体决策时,需要解决两个群体的和谐:强势群体和弱势群体的和谐。

和谐来自和谐决策的贯彻执行。如今的决策已经从理论走向了政府决策行为,现在的问题是,如何进行决策的后的运作。我们的问题往往是有很好的决策但是没有具体可行的实施细则。如《义务教育法》从上个世纪就已经颁布,直到20年后才真正执行。中国人八年抗战赶走了侵略者,20年时间却难以贯彻一部关于义务教育的法律。 木桶原理对我们决策的启示是:决策需要补齐短缺达到和谐,和谐决策需要持续不断的贯彻执行。只有如此,才能够达到决策和谐的更高境界——动态均衡。

二、基于木桶原理的政策短板——从穷人经济学到穷人教育学

当人类按照经济的贫富来分类时,世上只有两类人:穷人和富人。当经济学按照人的贫富来划分时,经济学就有了两种经济学:穷人经济学与富人经济学。以往的经济学差不多都不是以穷人为对象的。因此研究穷人的经济学就有了新的意义。

研究穷人经济学需要政府的推动,政策的支持。经济学更多的时候是趋利的。穷人的经济学是基于公平与正义的理论的。公平与正义的推动要靠政治行为使然。温总理在十届人大三次会议上多次强调“要懂得穷人的经济学”,并且引用教育经济学祖师人力资本理论的缔造者、诺贝尔经济学得主舒尔茨的观点:“世界大多数是贫困人口,如果你懂得了穷人的经济学,那么你就会懂得经济学当中许多重要的原理。世界大多数贫穷人当中,又主要是以农业为生计的。如果你懂得了农业,那你就真正懂得了穷人的经济学。”[2]这是政府对公平与正义的推动,是穷人的福祉所系。

研究穷人教育学是研究穷人经济学的又一个木桶原理。穷人的经济和教育是经济与社会发展的短板,只有补齐短板才能达到经济与社会发展效益最大化。和其他发展中国家一样,中国的穷人比例大,解决了中国的穷人问题也就解决了中国的发展问题、中国的主要问题。研究穷人经济学离不开穷人的教育问题。穷人教育学问题应该讨论穷人如何接受教育,用多少钱为穷人办教育国家发展更快、经济效益更好、社会更安定团结;社会更能体现公平、公正和效率的统一。过去我们研究解决穷人的问题,只体现在对穷人的扶贫政策的简单落实上,简单的物质扶贫只是短期治标政策,要彻底解决贫穷问题要实施精神扶贫、教育扶贫,给予脱贫致富的方法。只有从穷人的思想意识、移风易俗的日常行为、知识水平和工作生活技能等方面进行扶贫,才能彻底改变穷人的生存状态。把选择职业的技能教给穷人,把市场竞争的技能教给穷人,把致富的技能教给穷人;同时也要把争取公平、公正的思想意识、时事政策和法律法规教给穷人。不能让他们求助无人、救济无门;只有精神家园的富裕才是真正的富裕,也只有这样穷人才会真的能够自主致富。只有穷人的致富才有国家的富裕、社会的富强。我国教育投资对老少边穷地区的转移支付在一定意义上就是对穷人教育的投资,是穷人教育学的大问题。因为只有让穷人有了起码的做人的基本知识和技能、具备一个公民的基本素质保障了他们的生存问题才能谈得上其他的发展问题。穷人是不能只靠施舍生存和发展的;如果只是那样,既是穷人的悲哀也是国家的悲哀。穷人的发展需要有强劲的动力。过去讲要受人以鱼不如授人以渔也是这个道理。穷人发展的动力在哪里?穷人发展的动力来自自身的奋发图强、社会的大力支持和政府合理的制度安排。

穷人教育学既是帮助穷人致富的学问也是帮助穷人适应社会的学问。穷人教育学不光是政府对穷人进行精神扶贫的教育学,穷人自身应该掌握自己的教育学帮助自己脱贫致富。另外应该有富人如何帮助穷人致富,要使穷人变仇视富人为感激富人。过去有很长一段时间,只讲富人剥削穷人的理论,不讲富人资助穷人的理论。富人只要是合法取得的财富,穷人是没有理由仇视的,也不能说是剥削穷人所榨取的财富。绝大多数富人的成功是他们的智慧与辛劳的回报。其实在穷人的致富路上,富人所起的作用不仅有帮扶作用也有示范与激励作用。在政府政策设计中,要有一种制度让富人帮助穷人感到无上光荣,让穷人接受富人的资助也知道无限感激。

科学高效的劳动是穷人致富的根本。政府用教育帮助穷人脱贫致富要教育穷人获得知识技能,教育所有人劳动光荣、发家致富更光荣。劳动者万岁,劳动是社会生生不息、国家基业常青的动力。富人和穷人都是劳动者,有时候富人比穷人更辛苦、更具有劳动精神。只是富人在追求财富时可能穷人在追求无聊与闲适。劳动者的劳动有体力劳动和脑力劳动。大凡富人在未成功之前可能体力劳动多于脑力劳动。等到功成名就之时脑力劳动多于体力劳动。穷人通常是日复一日的体力劳动。要想使穷人变福就要教育穷人转变劳动形式,由体力劳动走向脑力劳动,由简单劳动转向复杂劳动。因为在一个“兴百姓苦,亡亦百姓苦”的年代里,穷人号称苦力即干苦力活的人。只有科技发达、经济繁荣的社会才会诞生机械化的农民和操作电脑的工人。孔夫子讲,“劳心者治人,劳力者治于人”,抛去价值观不论,仅从管理学的角度看是有一定道理的。在一个常态的社会里是不可能出现劳力者治人的,除非在监狱、在战场、在贫下中农“闹革命”的日子里。穷人期望着致富,国家也期望着富强;所以教育穷人致富了,国家也就自然富强了。

三、基于木桶原理的教育政策价值取向——教育公平

(一)促进教育公平的内涵

教育公平的定义很多,教育公平的思想可以追溯到两千多年前的孔子和柏拉图。孔子提倡的“有教无类”的教育就很好地体现了教育公平的思想。柏拉图在《理想国》里曾说过:“公平的教育应该使每个人特有的能力得到发展,而个人的能力应该以有益于整个国家的方式去发展。”[3]]瑞典著名教育家胡森认为,教育公平主要是指教育机会均等,包括教育起点的平等、教育过程的平等以及教育结果的平等。

胡森将教育机会均等概括为三个方面的内涵具体指,一是个体入学机会均等;即进入各级正规学校的人学机会均等。二是受教育过程平等,是指受教育过程受到同等的对待,如获得同等的受教育条件等。三是教育结果的相对平等,即学业成功的机会均等。在研究教育机会均等的具体表现形式时,各国教育实际、所处教育阶段的不同,公平所使用的原则也应是不同的。依照提供教育服务的性质不同,教育通常可以划分为义务教育与非义务教育。义务教育是公民的基本权利,因此义务教育所依循的与能力为本位的公平竞争原则不同,而是完全平等原则。义务教育的完全平等原则不仅表现在儿童均应取得义务教育机会,还应该在义务教育受教育过程中得到一视同仁的对待,并且能够达到—个规定的基础知识水平。“由于义务教育这种公共产品特性,所以必须由公共部门来提供。”[4]因此,国家作为义务教育的主要实施者,对儿童实施均等同质的教育具有不可推卸的责任。与义务教育性质相对的教育另一方面即非义务教育。从理论上讲,非义务教育是准公共产品,“其外部效应导致了社会边际成本和社会边际效益的分离,所以完全由私人通过市场提供将会出现不足。应该采用市场机制和政府机制结合的融资方式,在个人付费的同时,政府通过财政给予补贴。”[5]作为相对高层次的教育属于受教育的非基本权利,一般认为应遵循的公平准则是以能力为本位的教育机会的公平竞争,遵循比例平等原则既包括起点、过程、结果的均等,从理论上说通过采用此类教育的入学机会、教育资源的区域分布均等及受教育者完成教育获得相等就业机会的城乡、地区、阶层、性别、民族的差异分布指标。教育公平蕴含着人对自己、对他人乃至对整个人类意义的关怀。我们讲教育的公平,其目的就在于为了一切人的发展和人的全面发展。对国家教育政策而言,我们要考量和评估的是其政策提供的教育服务合适度、教育的公平性和教育资源配置的高效率问题。

涉及到教育领域的所有政策都是教育政策。与教育政策相关的概念有教育经济政策与教育财政政策,招生政策和就业政策等。“教育政策是一个政党或国家为实现一定历史时期的教育任务而制定的行为准则。”[6]无论是教育经济政策还是教育财政政策都是在教育领域里的政策,属于教育政策的一部分。财政是经济的一部分,教育财政政策主要是指政府(国家与地方)用于教育的财政支出与分配政策。教育经济政策包含的范围更加广阔。但是通常情况下,讲教育经济政策就是指教育财政政策。政府在教育公平的政策上更多的体现在教育财政政策、教育招生政策和教育就业政策等方面。限于篇幅,以下仅以教育财政政策为例来说明教育政策的公平性问题。

(二)教育公平的财政政策标准

C.S.Beson认为,“判断教育财政体系有三个主要的标准:提供的教育服务是否充分、教育资源的分配是否有效率,以及教育资源的配置是否公平。这三个标准是相互有关的。”[7]第一个标准是提供的教育服务的数量与质量的问题。从数量上讲,要有足够的学校提供足够适龄人口接受教育的空间,也就是低要求的保障问题,即在教师和教室方面要有至少一个最低水平的规定。从教育质量上讲,在保证教育质量不断提高的同时要保证相同层次的教育质量的均衡即教师的学历,职称要有一定标准,学生要有一个基本生活标准。第二个标准是教育资源的管理问题。主要涉及到成本、收益与效益三个方面。为了提高教育效率的标准,中央政府有必要使用财政权力来规范地方的政策。第三个标准教育资源配置的公平性涉及到教育公平问题。在义务教育阶段,在教育财政的公平性上,体现公共产品的全部政府财政支付政策。在非义务教育阶段,特别是高等教育阶段,体现在公平性上有两种解决方法。一种是费用到学校。在欧洲,以及在多数发展中国家中央政府支付中学后教育成本的大部分,费用直接到学校,类似于我国的职业学校奖励政策。另一种是费用到学生个人。在美国,高等教育的主要支持来自直接向学生提供资助或贷款的体系。个人资助的规模与家长收入成反比。类似于我国的免费师范生政策。

(三)教育公平对教育财政政策的诉求

社会资源的稀缺性和政府财政能力的有限性决定了教育财政政策的制订对教育公平是否促进的考量。教育财政政策对教育公平的促进要从横向与纵向进行比较。

横向的教育财政政策必须与其他财政政策比较是否对教育发展公平。一个很重要的指标就是落实教育财政占国家财政的4%比例。过去教育财政政策在“先经济,后公交,剩下是文教”,在发展经济的热潮中,政府更倾向于为“看得见”的经济项目投资,教育经费被称为“剩余财政”,有剩余才投给教育。这不能保证教育的优先发展地位,与国际比较,根据世界银行2001年的统计,澳大利亚、加拿大、法国、日本、英国和美国等高收入国家公共教育支出占GDP的均值为4.8%,而哥伦比亚、古巴、约旦、秘鲁等中低收入国家公共教育支出占GDP的均值为5.6%。[8]而中国最好的年份是2003年占3.28。如果教育财政不能达到4%的GDP比例是横向财政的不公平。我国近几年来的经济增长每年以10%左右的速度增长,但是教育财政与之不成比例。“高速的经济增长与低位徘徊的教育投入构成强烈的反差”。[9]

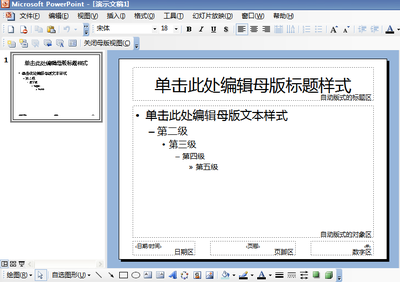

图1:公共教育经费占GDP比例

转引杨东平《中国教育公平的理想与现实》第67页

我国一直不能落实教育经费占GDP4%比例的根本原因在于我国财政收入占GDP的比重偏低。现在还不到20%。发展中国家财政收入占GDP的25%以上,发达国家财政占GDP的比重在35%以上,因此教育经费占GDP的比重也相形较高。中国财政占GDP的比重大概在19%多一点。教育占财政的支出大概是15%,和国际水平一致。另一个原因在于财政支出结构的问题。这和我国的教育管理体制和财政分权体制密切相关。1985年,《中共中央关于教育体制改革的决议》确立了“县、乡、村三级办学,县乡两级管理”的体制,教育特别是基础教育主要成为地方政府的财政责任。但是随着1994年财政分权体制的形成,基层政府开始越来越难以负担教育投入严重不足的问题。而且,部分原因是地方政府对教育投入不够,与中央教育经费不配套。“单纯追求经济增长的片面发展观,工具主义的价值观,以GDP作为地方政绩考核的主要指标等等,都是制约教育投入的体制障碍。它显示了政府职能的扭曲、缺位与越位”,杨东平在《中国教育公平的理想与现实》中指出:中国的教育是“重城市,轻农村;重高等教育,轻基础教育;重学历教育,轻职业教育。”[10]

纵向比较的教育财政政策促进教育公平需要三级教育的财政资源配置公平。在我国三级教育财政分配比例在1993年以前,是“免费的高等教育、收费的基础教育”,国家教育财政政策主要是向高等教育倾斜。现在高等教育实行成本分担,收取一定比例的学费,教育财政分配比例从过去的重高等教育应该向基础教育倾斜。比如在教育财政横向比例没有达到GDP的4%的情况下,实行部属师范大学师范生免费是否冲击其他层次教育资源的配置。在基础教育层次,分为义务教育和高中教育(中等职业教育)。现在义务教育作为公共产品由国家财政提供已经深入人心。在西部地区实行“两免一补”,随着国际义务教育的延伸,普及高中已经成为发达国家的基本标准。国家在义务教育方面的财政支出会越来越大。教育财政从三级分配会逐渐演变为义务与非义务教育的两级分配。

(四)我国教育政策存在的问题

教育政策的二元性是导致教育不公平的主要原因。中国现代社会许多政策具有典型的“二元性”。这就导致社会的多重二元性。经济学们把它们归结为:一部分比较发达的现代工业与大量的传统农业并存;一部分现代化城市与广阔的传统农业并存;一部分现代工业与大量的落后手工劳动或半机械化的企业并存;一部分经济比较发达地区与广大不发达和贫困地区并存。中国二元结构的特征典型的是城乡分割体现在居民的身份制和由此带来的衍生效应上。也就是说,中国的二元结构更多的是制度性人为造成的。政府在制定政策时也是按照二元结构的思维模式制定政策,政策没有充分体现公共性与公益性。公共性首先要体现公平。一项社会政策的制定,既要考虑到效率,又要考虑到公平,在公平与效率之间,政府的职能首先是要维护公平。正如罗尔斯在《正义论》中所言:“某些法律和制度,不管它们如何有效率和条例,只要他们不正义就必须加以改造和废除。”[11]政府的现行教育财政政策存在着不公平的普遍倾向是考虑了一部分人(城镇居民)利益,忽视了另一部分人(农民)的利益,缺乏全局的观念。这些倾向表现在教育不公平方面至少有(1)教育投资城市倾斜偏好。中国的教育经费99.7%以上投入在城市(1999),虽然近几年,有所变化但是根本趋向没有改变。(2)教师编制的城市偏好。2001年国务院办公厅转发中央编制办、教育部、财政部《关于制定中小学教职工编制标准的意见》生师比标准为(初中阶段)农村18:1,县镇16:1;城市13.5:1;小学农村23:1,县镇21:1;城市19:1。[12](3)城镇基础教育中的“校中校”等强势欺压弱势事实。(4)教材文化城市化倾向等等。农民被动接受着城市化的主流文化教育。农民对城市文化有同化的积极因素,但是更多的是感到陌生与隔离,最终不感兴趣而寻求更低级的刺激,对社会产生消极影响。所有这些人为的二元政策倾向导致城乡教育资源分配的不公平。

四、基于木桶原理的政策设计——补齐教育“短板”,促进教育公平

根据木桶原理,实现教育公平首要的是要消解制造二元结构的制度,走向制度一体化,使接受制度的农民国民化,让农村学生和城市学生一样享受国民待遇。这就要求政府补齐弱势群体教育资源“短板”,促进教育公平,从而达到社会公平。以教育财政政策为例,教育文化多元化,教育机会均等则需要遵循义务教育的完全平等原则和非义务教育的能力公平原则,这需要公平的教育财政政策的保障。

1.从完全平等的原则看,教育政策对义务教育的设计要保证人人有书念,人人能够念书,人人能念大致相等的水平的义务教育。保证教育资源的平等提供,保证贫困学生上学的生活资助。这也是中西部贫困地区“两免一补”中“一补”设计的必需。在“一补”的力度上以后逐年要加大力度,真正让中西部农村的学生能接受基本均衡的义务教育。

2.从能力公平的原则看,教育财政要保证考上大学的学生能够上大学。考上大学的学生不会因为经济问题不能上大学。所以国家要加强助学金、贷款、励志奖学金等多种途径的财政政策设计,尤其是低息助学贷款的财政补贴政策设计,保证有一条畅通的“绿色通道”,不让一个学生不能因为贫困不能入学。

3.从横向区域教育政策设计上看,从公平的角度,教育财政政策在地区间的分配要保证西部与中部农村义务教育的财政支出。改变基层管理的地域差异,由“中央财政支付,各省统一管理”的集中管理模式。过去改变“县、乡、村三级办学,为县乡两级管理”的体制,不能从根本上解决地方教育财政负担。因为基础教育主要成为地方政府的财政责任,这加重了贫困地区的县级财政负担。 “义务教育经费由省统筹,以县管理为主”虽然一定程度上,加强了对中西部地区的教育投入,打破了“人民教育人民办”的误区,但是不能根本上解决中西部地区义务教育均衡发展的实际问题。因此,对义务教育而言,国家要制定实施标准,从人力、财力、物力的标准上去保证义务教育从数量上的普及到质量上的均衡发展的实施。对于义务教育经费,国家财政政策要保障全国的中小学义务教育学校办学标准保持基本均衡。所以中央义务教育的财政政策制定上,只有做到全国统一的基本标准,保障义务教育均衡发展的实施,变以前的各种政策为“中央财政支付,各省统一管理”的高度统一,才能保障义务教育的均衡发展,实施教育的公平。

4.从纵向不同层次教育政策设计上,保证义务教育公共产品的政府供给,国家财政要保证在总量供给平衡的情况下,即教育财政占国家财政比例不低于15%,教育财政占GDP不少于4%,完全支付义务教育经费,保证非义务教育的职业教育和高等教育中贫困学生的受教育权利的经费支出。

总之,决策的木桶原理在于解决资源配置瓶颈问题。从穷人经济学到穷人教育学是基于“木桶原理”的经济决策到教育决策的延伸,旨在达到从教育公平到社会公平。因此,设计公平的教育政策是木桶原理对教育政策的诉求。以教育财政政策为例,从完全平等的原则与能力公平的原则设计教育政策,在教育服务的充足性、教育资源的配置效率和公正性方面,从横向与纵向教育资源分配上考虑教育产品的属性与提供的公平性以促进教育均衡。

参考文献:

[1] H.西蒙,管理行为:管理组织决策过程的研究[M],北京经济学院出版社1988.5

[2] 舒尔茨在1979年获得诺贝尔奖演讲词

[3] ] 柏拉图著,郭斌和,张竹明译,理想国[M],北京:商务印书馆,1986,8

[4] 魏新,教育财政学简明教程[M],北京:高等教育出版社,2000,2

[5] 魏新,教育财政学简明教程[M],北京:高等教育出版社,2000,2

[6] 袁振国主编,教育政策学[M],南京:江苏教育出版社,2000,7

[7] 本森,教育财政[J],Martin Carnoy等编著,闵维方等译,教育经济学国际百科全书(第二版)[M](第526页),北京:高等教育出版社,2000,2

[8] 吕恒,为什么离4%就那么难?,www.clfr.org.cn/Get/ncjy/105310752.htm

[9] 杨东平,中国教育公平的理想与现实[M],北京:北京大学出版社,2006.67

[10] 同上,70-95

[11] 约翰×罗尔斯著,何怀宏等译,正义论[M],北京:中国社会科学出版社,2001

[12] 国务院办公厅,关于制定中小学教职工编制标准的意见,2001

Education Decision -making and Policy-designing Based on the "Principle of the Cask"

Abstract:Principle of the cask is to resolve the allocation of resources bottlenecks. The Poor’s education is based on the "principle of the cask" from economic decisions- making to education ones to achieve the education fair. Therefore, to devise a fair education policy is the aspirations of “the principle of cask” for education policy. Take education fiscal policy as an example, according to the principles of full equality and the principles of design capacity fair education policy, the policy should adapt to the adequacy of education services, education resource allocation efficiency and impartiality, considered education and the provision of equity from the horizontal and vertical distribution of educational resources on product in order to achieve a balanced education.

Keywords: principle of the cask education decision-making policy design

爱华网

爱华网