2006年,直销立法已毕,直销经营牌照正在陆续发放,似乎所有的直销企业都可以站在同一起跑线上前行了。但事实并不是那么简单,直销企业的生存与发展前景更显得扑朔迷离。

所以,我们不妨将三个中国直销市场的典型企业做一些比较,它们是:雅芳、如新与安利。

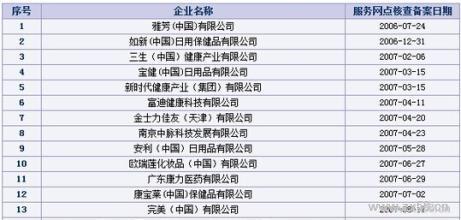

雅芳是公认的转型最为彻底的直销企业,也是最配合中国政府与得到支持的直销企业,因而取得了第一张直销牌照。但显然,雅芳在中国的操作并非如鱼得水,行业的负面关注,其他竞争对手的诟病,渠道内部的冲突,都让雅芳坐卧不安。

如新是中国直销的后起之秀,虽然早在1993年就开始接触与调研中国市场,但真正启动是在2003年,并在当年就创造了3.2亿元人民币的营业额,令业界为之震惊。就直销企业在中国的发展速度而言,如新显然是最快速的,并有人发出“安利终结者”的呼声。但是,如新同样并非一帆风顺,员工的维权风波与坊间传播的专卖店“暗藏传销操作模式”,都让如新如梗在喉。

安利是中国直销市场的老大,鼎盛时期的170亿元与2005年的150亿元营业额,都彰显着其独一无二的老大地位。但安利同样身陷困境,与中国政府的长期博弈,国人对安利的负面印象,一大批“倒安”的仁人志士,“同胞”捷星的挥戈一击,都让安利备受煎熬。

本文将从“数字”、“模式”、“前景预测”三个方面尝试着对这三大直销企业进行解读。

数字

雅芳——1990年进入中国,最高业绩为2003年的24亿元人民币,2005年营业额17亿元。在全国拥有超过5700家专卖店与2000个专柜。截至2006年6月30日,雅芳在中国已招募11.4万余名正式直销员,另有超过3万1千名申请者正处于审核流程中。

如新——1998年进入中国,2003年正式启动市场,当年营业额3.2亿元,2005年达到10亿元左右。在全国拥有160家专卖店,专职销售员6000至8000人。2006年8月3日,如新在如愿成为第二批直销牌照获得者之后宣布,下半年将大肆招募直销员,仅一个中心城市就要招募3000人至5000人。

安利——1992年进入中国,1995年正式启动市场,2004年营业额170亿元,2005年150亿元。在全国拥有186家专卖店,4万名经销商,18万名直销员。

数字表明:

雅芳进入中国时间最长,迄今已达16年,开的专卖店最多,但市场表现并不如人意。如新进入中国时间最短,但发展速度最快,2004年的增长率竟高达178%,仅用三年时间就达到了10亿元的规模。安利则直销员人数最多,营业额最高。

模式

雅芳——

1990年,雅芳将“直销”这种全新的行销模式最早引入中国。尔后从广州陵园西第一家分公司开始,至1997年,雅芳已在全国有了91家分公司,南起广东北至新疆拥有浩浩荡荡十几万名“雅芳小姐”,年销售额达7亿人民币。

1998年,一纸政府传销禁令让巨痛后的雅芳彻底地选择了做“单”,并建立了一条以专卖店、专柜为主要零售通路的销售网络。三年奋斗的结果,雅芳在中国大陆建成了仅次于中国邮政网络的第二大终端网络体系,随后,雅芳在中国市场每年业绩增长近40%,2001年实现了盈利。

实际上,转型后的雅芳走了一条介于日化业、美容业与直销业之间的一条新渠道,即业内称之为“前店后院”的渠道。而正是这样一个通路,帮助雅芳的产品在中国的大中城市商场、二三级市场甚至乡镇市场大行其道。

2006年,雅芳获得了中国直销市场的第一块经营牌照,开始了从传统专卖、专柜渠道向直销渠道融合的探索,企图建立“雅芳+专卖店+直销员”的“铁三角”渠道关系。

而作为与渠道联系的一条重要纽带,渠道成员的利益分配方式也随着雅芳的转型而不断改变。从最初的企业对直销员的多层次计酬,到企业对零售终端的传统式利益分配,再到新渠道关系下的单层次计酬模式,雅芳进行了三次重大的渠道利益分配制度改变。

如新——

1998年,如新甫一进入中国,就遭遇政策寒流,因而不得不进行新的运作模式探索。在经过5年时间摸索与3年的专卖店试运行之后,2003年,如新一举在中国大陆四省一市同时开张108家专卖店,采取企业直营专卖店+专职销售员的模式,并把传销当中的6层推荐与计酬模式融入专卖店的员工管理与利益分配机制,从而在短短的三年时间内创出了高达10亿元人民币的业绩来,网络覆盖到除西藏外的中国大陆市场。

2006年,如新在雅芳之后成为第二批直销牌照的获得者,但是,如新并不打算放弃此前经过长时间摸索与实践的“直营专卖店+专职销售员”模式,对外亦宣称“整个策略的调整我们是两条腿走路”,即开始要招聘雅芳公司一样兼职的直销员。

实际上,如新的重点依然会放在“直营专卖店+专职销售员”模式上,因为那是他们心血的结晶,而拿到牌照以后,只是让他们的直销道路走得更光明而已,而他们赖以成功的6层推荐与计酬模式更不会放弃。

安利——

1995年安利首批5款产品正式上市,标志着安利中国直销之路的正式开始,并在98年前的中国市场掀起巨大的风暴。其时,国人有“安利即传销,传销即安利”的认识,安利在相当程度上成了中国大陆市场传销的代名词。而其创立的号称“开创了全世界的营销模式”的多层次计酬制度,也被带到中国,并为其创造了高达15亿元的年营业额(1997年业绩)。

1998年,安利与雅芳同样面临转型。虽然安利也在中国大陆陆续开了100多家专卖店,但是,安利并不倚重专卖店网络,也没有放弃其赖以高速发展的“多层次计酬制度”,而是在政府的半监控状态下继续前行。尽管在1998年遭遇3.2亿元的业绩暴跌,但几年之后,安利在“多层次计酬制度”与“强大的精神控制”两个重要武器的支撑下,继续业绩猛增的神话,终至2004年的170亿元,独占其时中国直销市场40%以上的市场份额。

2006年,时至今日,安利依然没有拿到直销牌照,还无法得知安利将最终采取何种方式来适应中国的直销条例,但有一点可以肯定的是,安利将与如新一样,不会放弃传销的“精髓”。虽然会有各式各样的名称来代替“多层次计酬”,但其核心将保持不变,而方式变得更加隐蔽。

前景预测

就象前文所说,表面上看起来所有的直销企业都可以站在同一起跑线上前行了,而事实却非常复杂,所以,前景是非常难以预测的。在这场直销市场的生死抉择中,我们不但可以看到安利们的苦恼,如新们的得意,也看得出雅芳们的尴尬。

雅芳作为一个政府眼中的“乖孩子”,得到了政府的青睐与支持,理应成为直销市场开放的最大受益者,可是,事实上雅芳并没有因此而“受益匪浅”。作为拥有5700家专卖店与2000家专柜这样一个巨大终端网络的企业来说,它要进一步转变来做直销企业,必然要付出相当的代价,如整合渠道,出台新的运作模式,还要应付渠道当中的不理解与冲突。虽然雅芳为此推出“铁三角”的概念,但是这仍然是一个未经过检验的手段,胜负尚不能卜(如利益如何分配,产品如何选择等等,已有人就此论述过,本文不再赘述)。而且,雅芳为什么在成功转型后拥有这么多终端网络的情况下还毅然回到直销阵营当中来呢?除了其直销企业本身的定位以外,直销行业的巨大利润与安利的高销售额无疑是促使其回归的理由。也许,其在全球范围内向传统零售行业的探索只是试探性的,并不能促使其完全下定向传统零售企业转型的决心。

但是,在目前这种只开放单层次计酬的直销市场上,直销是否能大有作为呢?安利与如新为什么不放弃“多层次计酬模式”的核心?也就是说,雅芳在向直销回归的过程当中,是否能够如愿以偿还是一个未知数。也许,拥有大规模的直销员团队本身就是一支强大的消费队伍,就象有人这样计算,10万人的直销员团队,哪怕每人每月自身消费仅100元,也能为企业带来每月1000万元的业绩!

但是,我们站在直销员的角度来看,他们为什么要来做直销?是因为要获得30%以下的产品销售提成吗?显然,这不能成为他们加入直销事业的理由。一方面,传统经营行业里面也能够获得与之不相上下的报酬,另一方面,一旦他们成为优秀的直销员,或者说在直销行业里面已经操作了N年时间,他们是否还有足够的耐心去继续依靠推销产品来获得利益?他们的成就感如何体现?

事实上,这也正是安利与如新们考虑的问题,也是他们不放弃传销计酬方式的最大原因。人是需要而且也是在不断成长的,当他经过努力成为优秀的直销员之后,不希望再依靠推销产品来获得利益,而是希望借助自身的经验与推销产品时积累的资源进行更高层次的探索,从而获得更为充足的成就感。所以,传销抓住了这一点,强调一个远大的梦想,即“时间的自由、财富的自由、精神的自由、家庭的自由”等等,并依靠强大的精神说教与名目繁多的多层次计酬模式来吸引人们的加入。

所以,雅芳们是尴尬的,甚至还有些苦涩,但是,时间不允许他们停留,他们不得不去进行更多的探索。

而如新们会很得意。

虽然现有的直销条例对直销操作与计酬模式有了明确的规定,但实际上已经在如新早些年的研究当中分析得非常透彻。甚至可以这样说,中国政府的这种运作方式已经在如新的预料之中。所以,如新巧妙地将6层推荐与计酬模式纳入到专卖店的经营当中,并强调店是自己的直营店,专职销售员都是专卖店的员工,产品销售都在专卖店内进行,从而有效地规避了这一风险。这也是如新愿意将近1亿美金砸到中国市场的根本动力。

显然,如新并不想让行业和政府就此看穿他们的目的。所以,他们要积极地申牌,并在大量投资、不与政府唱反调及其他综合因素的促成下拿到了直销牌照。但是,正因为他们的成竹在胸,故抛出了“两条腿走路”的说法,一方面解“全资专卖店成瓶颈”的疑问,另一方面掩盖坚持走“直营专卖店+专职销售员”道路的目标。虽然有“暗藏传销操作模式”的质疑,但那种声音是弱小的,阻止不了如新快速前进的步伐。

安利们的确会很苦恼。

安利绝对是不想放弃其赖以壮大的“多层次计酬模式”的,170亿元的营业额是一个最好的证明。但是,一方面直销条例已经出台,安利不能与政府直接对着干,另一方面中国市场已经成为安利全球最重要的市场(中国市场营业额约占其全球营业额的一半),所以,安利不敢冒就此覆没的风险。但是,在中国市场日益重要的情况下,安利是否会眼看着其市场的大规模萎缩?答案也是显而易见的。

所以,可以肯定的是,安利将会在“包装”其运作与计酬模式的基础上继续与中国政府进行博弈。因为中国政府对于国际直销中国化进程是一种开放与保守的矛盾心态,必须考虑不同历史时段的轻重缓急及取舍平衡问题,即使是美国政府出面,也不能就此给安利一个温暖的“港湾”。那么,这种半遮半掩的日子什么时候才是尽头?安利们实在心中无数。

而竞争对手甚至是“同胞兄弟”的打击,直销市场游戏规则主导权的争夺,国际直销企业形象的重新塑造,企业内部的改造与平衡,都让背负厚望的中国安利寝食难安。

雅芳、如新、安利的中国市场发展比较,其实也正是中国直销市场发展的一个缩影。在现在这样的一个发展环节当中,种种不安定的因素依然存在,市场发展前景依然未曾明晰,无论是处于这个环境中的哪一个主体,都不敢挺胸而出证明自己的正确或强势,“摸着石头过河”吧,但是,一切得以维护老百姓的权益为出发点,那才有可能是长久的。

(2006年9月14日星期四于广州)

爱华网

爱华网