第一听说王小波是在一位作家朋友那里。他说你看过王小波的东西吗?我老老实实说没有,他一下子激动了起来:“一定要找来看看,作为一个中国人不看王小波的作品简直就……”就什么他没再往下说,这让我莫名其妙地联想起武侠小说里的一句话,“为人不识陈近南,便称英雄也枉然。”

我不认识陈近南,也不认识王小波。我对朋友说好我心里有点奇怪,王小波真那么了不起吗我怎么从来没有听说过?

后来王小波就死了,那段时间我正好在几本期刊上找到了他的《白银时代》和《二○一五》,最初的感觉有点象乔治.奥威尔的作品(后来我又看了一遍《一九八四》,才发觉它们其实并不象——除了都是关于未来的灰色预言这点之外)。报纸上也有几篇记念王小波的文字。

花城出了王小波的《时代三部曲》,朋友打电话给我,我就去买。翻开《黄金时代》看到第三面时我已经忍不住打电话告诉另外一位朋友,一定要立刻(他在电话那头哈欠连天,告诉我他还有没起床)去买这套书。

“看完你至少多活十年!”我记得自己的原话就是这样的——直到那时我才知道中国失去了一位多么优秀的作家。

二

关于自己的写作,王小波称之为“反熵过程”。对于一个从小就被家训指定学理工,大学毕业后又到了美国那么一个图书“和超级市场的卫生纸一样多”的商业社会饱经锤炼的家伙来说,写小说确实就象他自己说的那样,是一个“水往山上流,苹果飞上天,兔子吃掉狼”的反熵现象。他为什么要写呢?而且写得比别人都好,好得让人嫉妒。

他的作品曾经一度在高校内以电脑打印稿的形式流传,这在当时的中国绝对是“某种标志”。正因为如此他才会收到“类似谩骂的退稿信”,这也是标志——就象该隐额头上的记号一样,让他们永远被放逐于人群之外。对此,王小波有自己的解释。

“本世纪初,有一位印象派画家画了一批伦敦的风景画,引起了很大轰动——他画的天空完全是红的。观众当然以为是画家存心要标新立异,然而分他们步出画廊,抬头看天时,发现因为污染的缘故,伦敦的天空的确是砖红色的。天空应当是蓝色的,但实际上是红色;正如我们的生活不应该是我写的这样;但实际上,它正是我写的这样……”

我不知道还有谁的辩解能够象这段自白这样有力、这么自信——然而王小波绝对不是一名“浅薄而骄傲”的写作者,否则他就不可能写出那么多那么优秀的作品。下面这段话同样让我十分感动。

“……我一直想承认我的文学师承是这样一条鲜为人知的线索。这是给我脸上贴金。但就是在道乾先生、良铮先生都已故世之后,我也没有勇气写这样的文章。因为假如自己写得不好,就是给他们脸上抹黑。假如中国现代文学尚有可取之处,它的根源就在那些已故的翻译家身上。我们年轻时都知道,要想读好文字就要去读译著,因为最好的作者在搞翻译……我最终写出了这些,不是因为我的书已经写得好了,而是因为,不把这个秘密说出来,对现在的年轻人是不公道的。没有人告诉他们这些,只按名声来理解文学,就会不知道什么是坏,什么是好。”(《青铜时代.序:我的师承》)

我不知道还有谁的说法能够比这段话更加坦率,更加谦逊。

三

现在我不得不来谈谈王小波的作品。对我而言,这充满诱惑,同时也是危险的。我们无法不去谈论自己喜爱的东西,然而,随意的评价恰恰可能对作品本身造成真正的、难以弥补的损害。这一点尤其因为王小波的作品至今没有得到真正的、普遍的阅读。所以我建议,没有看过王小波作品的读者,以下这段评论应该略去。

“王小波的过人之处,在于他用汪洋恣肆的手法描写男欢女爱,言说爱情的惊人美丽和势不可挡的力量,展示出超拔卓绝的价值境界。作品通过描写权力对创造欲望和人性需求的压制和扭曲,深刻地提示了历史的荒诞性,寄寓了中国人尤其是中国知识分子的思索和悲悯。”(《时代三部曲.编者的话》)

爱(尤其是性爱)——权力、人性——荒诞、幻想——压抑,这是贯穿王小波《时代三部曲》的几对主题。但王小波的真正价值并不仅仅体现在他“写什么”(实际上这几个主题也贯穿于几乎整个现代主义文学之中),而更在于他“怎么写”:正是在这一层意义上,王小波为当代汉语文学提供了一个绝无仅有的范例——一种狂欢化的写作。对于这一写作方式,前苏联著名文学理论家米哈伊尔.巴赫金曾有过深入的探讨。

“这种世界感受,同一切现成的东西、完成性的东西相敌对,同一切妄想具有不可动摇性和永恒性的东西相敌对,为了表现自己,它所要求的是各种动态的和多变的、闪烁模糊的形象。

“从任何‘古典’的美学,亦即把世界看作是现成的和完成性的存在的美学来说,它们都是畸形的、怪异的和丑陋的。

“狂欢节式的怪诞形式的功能在于:充分发挥虚构的自由,为结合异类和化远为近创造条件,帮助摆脱正统的思想观点,摆脱各种程式和俗套,摆脱正常、习惯和众所公认的东西,为用新的眼光观察世界,体会一切现成事物的相对性,体会一种完全改观世界秩序的可能性创造条件。”

这是巴赫金论述拉伯雷的创作时对他所称之为“怪诞现实主义”的审美观念的部分阐述。在同一篇论文里,也赫金还谈到了“怪诞现实主义”对物质性和肉体的重视,对各种诙谐性语言的运用等方面,这些特征都在王小波的作品里得到了富于个性的表现。限于篇幅,这里不再一一列举。

在王小波的小说中充满着这类怪诞的狂欢形象,以至于有人会把它们与前一段时期流行的“玩”文学归为一类。但在我看来,王小波的创作与“玩”文学截然不同——后者的调侃仅仅是无目的的手段,是功利性的、表层的;而前者的怪诞则是本质性的展示、是审美的、本源的。要讨论清楚这个问题,也许需要另外一篇论文才行。在这里,我只能说,王小波的意义远比许多人所理解(或自以为理解)的要深远得多——其中当然包括我自己。

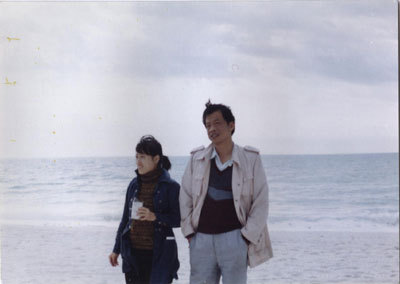

李银河(王小波的妻子)在《时代三部曲》的“代跋”中谈到了王小波骑士般的浪漫性格,诗人般的抒情品质和思想家的自由与深度,令人神往。

“一个人只拥有此生此世是不够的,他还应该拥有诗意的世界。”

王小波这么说,他做到了……

爱华网

爱华网