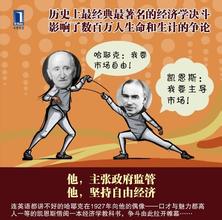

凯恩斯大战哈耶克,大致可分为三个回合。第一回合在1931年前后,刚刚从奥地利来到伦敦的哈耶克,通过连场演讲,对凯恩斯的经济学观点进行了猛烈抨击。随后,哈耶克公开发表了一篇对凯恩斯《货币论》的书评文章,招来了凯恩斯的愤怒反击。 这番论战并未产生赢家,双方都觉得对方没有理解自己的观点,而责骂和攻击更让“观战”的其他经济学家摇头,认为二人大失风度。事实上,两位20世纪影响力最大的经济学大师是“不打不相识”,不仅私底下成了朋友,而且在继续批评对方观点的同时,也都发表了对另一方为人和学识的褒扬评价。

第二回合是从凯恩斯出版《就业、利息与货币通论》,到哈耶克发表《通往奴役之路》之间的几年。这是凯恩斯本人获得全胜的一个回合,《通论》获得了大洋两岸经济学界和政界压倒性的高度评价,哈耶克原先的支持者纷纷“倒戈”。相比早前的立场,哈耶克本人在《通往奴役之路》中作出了显著的让步,承认政府可能对经济作出“正确的规划”,而“正确的规划形式可能不会导致压迫”。 大多数站队为“凯恩斯主义者”或“哈耶克追随者”的经济学家们,常常忽略两位大师交流多过于“交火”的第二回合。美国资深记者尼古拉斯·韦普肖特所著的《凯恩斯大战哈耶克》,却将相当篇幅放到了对这个阶段的叙述还原,而这也成为了此书的最大亮点。 第三回合则是凯恩斯去世(1946)之后至今的几十年。论战渐渐演化为“被异化的凯恩斯”跟“被极端化的哈耶克”之间的战斗。 本书的可贵之处还在于,对两位日后各自被抽离出来遭到对立面追随者批判的许多争议性观点,给出了当时的具体语境。凯恩斯本人的学说所招致的误会、误解,跟他长期习惯于通过媒体社论、政治游说继而发挥对公共政策的影响有关。相比哈耶克,凯恩斯更为“善变”,频繁调整观点,注重辩辞的说服力。而哈耶克则要腼腆得多,他更愿意在学术殿堂根据理论原则、逻辑与演算,来评价政策、经济现实和对手的观点,这也是为什么被视为哈耶克接班人的弗里德曼只接受“政府干预”即在政治上有害的立场,而承继了凯恩斯的经济学理论遗产。

爱华网

爱华网