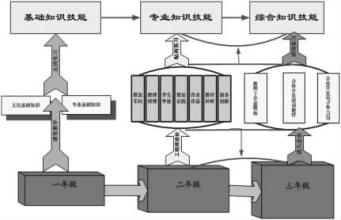

一、订单式人才培养模式的内涵 “订单式”培养模式是根据学校与企业签订的“人才订单”为导向,共同确定培养目标、人才规格、知识技能结构、课程设置、教学内容和学习成果评估。“订单式”培养是一个复杂的系统和过程,涉及方方面面的因素,其主要内涵体现在以下方面: 首先,请订单用人单位的专家对已确定的岗位进行岗位任务分析,学校与用人单位共同商讨人才培养对象知识、能力和素质要求,由校内管理与教学人员与企业一起根据岗位的需要进行教学改革,制定专业培养目标,调整教学计划和课程设置,改革课程内容。通过有针对性的实践教学使学生获得用人单位所需要的职业资格证书,使学生一毕业就能很快地进入工作岗位。 其次,“订单式”培养模式涉及三个主体,即学校,企业和学生,三方主体在主观意愿上的一致性是达成合作培养的基础,这是“教育领域”“订单式”培养与工商领域“订单式”生产最大的不同,也是最容易被忽略的方面,在工商领域,产品不具有主观能动性,供求双方只需要按照各自的要求行事就可以达到预期的目的,但在教育领域的人才培养过程中,学生这个特殊的“产品”却具有一定的主观能动性,忽略被教育者的主观能动性将可能导致整个合作过程和预期目标难以实现。 再次,“订单式”培养的关键是实现人才规格“适销对路”,其核心和最终目的是达成理想就业,这是衡量“订单式”培养的基本标准。 二、“订单式培养”即“零距离”就业 “订单式”教育的培养目标即是学校根据社会与企业发展的需要确定的。课程是实现培养目标的主要依据。学校需要通过对企业的生产规模、经营状况、技术水平和关键岗位对人才需求的调研论证后,聘请用人单位的专家、领导及专业建设委员会成员直接进行教学计划的审定,依据岗位的种种需求,构建知识框架。 具体的做法是:学校根据专业所对应的岗位以及学生应具备和必须达到的能力来确定其应掌握的知识、技术、技能,并以此来建立必要的课程体系。“订单式”教育模式的课程设置要突出岗位的职业性,并兼顾学生的多元智能的特点。根据学习动机发展和能力形成两大规律,首先要确定学习目标,然后需要明确能力形成的基本条件,即能力形成需要的知识、技能和态度;最后通过课程整合使学生形成能力。因此,关键能力的培养应根据知识数量,通过课程、讲座明确各项关键能力学习目标,学习相应的知识、技能、态度,再通过专业教学中的各种项目,使学生形成各项关键能力并能熟练运用各项关键能力。 如此做法,使得“订单式”培养的人才,一毕业即能快速的进入岗位工作,这样既省去了用人单位对所需人才见习期人力,财力的投入,同时,也免去了中职学校学生就业岗位层次低,就业难的难题,实现中职学生“零距离”就业的新梦想。

三、“订单式”培养成功实现的关键 “订单式”培养从广义的角度看即学校和企业合作办学,等学生毕业了即到企业去工作,但如何来保证这一最终目标的实现就不只是一张校企合作合同的问题。企业如何配合学校完成学生的培养,学校如何来保证培养出的学生符合企业的用人标准,这是一个繁杂的过程。成功实现应具备以下几点: 首先,企业应具备长远的“人才库”培养战略目标,把合作的学校当成自己的人才储备库,给予最大的人力和物力的支持。 其次,学校要将企业看成自己长远发展的依托,高度重视学生关键能力即通用能力(计算机应用能力、记忆能力、协作能力、自我管理与发展能力、洞察能力、交际能力、审美能力、语言能力、应变能力、自理自律能力、推销能力等)的培养,而要高质量,高标准的完成学生通用能力的培养需做到以下两点: 学生的培养。学生是此项“订单产品”的核心,如何来制定一系列提高中职学生的专业知识,专业能力和专业素养的方案,并付之于行动,是学生培养的重中之重。同时,应加强专业教学,加强学生的职业意识和职业能力培养,努力使学生养成吃苦耐劳的精神面貌,教育学生准确定位,在自己的岗位上实现人生价值。还要调整教学计划和要求,努力适应大多数学生的水平和能力,做到使学生学有所得,学有所用,学有所长。 教师的培养。教师是学校教学的中坚力量,教师队伍的高素质直接决定了学校教学的高起点。教师对“订单式”培养最终目的的理解程度决定了学生的成长高度,所以,要培养校企合作的合格人才,首先是培养一批“订单式”模式下的高素质的“双师型”教师队伍,制订和实施教师转岗和培养计划,加快专业教师的培养步伐。应出台和完善教师下企业车间跟班实习与实践的相关制度,鼓励教师努力学习实用技术,了解熟悉企业操作流程,争取成为企业的骨干,提高专业教学的针对性和实效性,真正做到在学校是教师,在企业是师傅。 在实施这一培养模式的过程中,还要不遗余力地做好学生和家长的思想工作,加强宣传力度,消除部分学生及家长的疑惑,教育他们克服好高骛远、不切实际的不良心理,指明企业的发展前景与他们自身的职业前途。同时,加强与企业的沟通,倾听企业在培养人才和劳动力上有什么具体和特殊的要求,努力使学校的教学计划与企业的培养目标相一致。

爱华网

爱华网